世界遗产大会亲历者讲述可可西里申遗故事

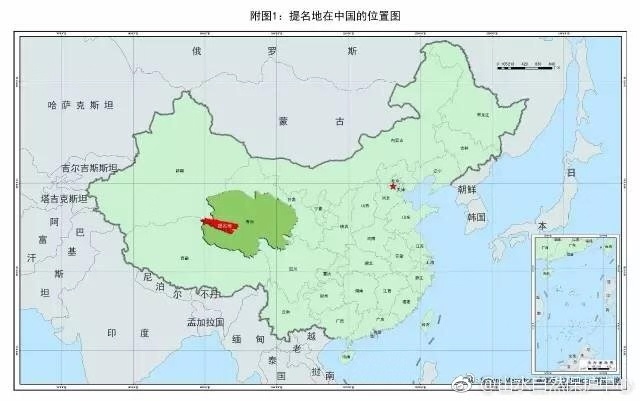

2017年7月2日至12日,联合国教科文组织世界遗产委员会第41届会议在波兰历史名城克拉科夫举行。中国申报世界遗产的两个项目——青海可可西里(自然)和鼓浪屿:历史上的国际社区(文化)——在这次大会上经申遗得以列入世界遗产名录,自此中国已拥有52处世界遗产,其中自然遗产和自然文化双遗产数量达到16个,成为世界上拥有世界自然遗产数量名列前茅的国家。

本文作者闻丞全程参与了可可西里的申遗工作,并以世界遗产大会亲历者的身份,讲述了可可西里的前生今世。

作为青海可可西里申报世界遗产项目技术支持团队的主要成员,我得以与中国住房和城乡建设部代表团、青海省代表团一道出席了这次遗产大会。

在这次大会上,我见证了青海可可西里和鼓浪屿列入世界遗产名录那一刻的场面,更亲身体验到了围绕世界遗产这一保护体系框架,各种利益相关方的对话博弈;在此过程中,我对以世界遗产为代表的保护地体系的保护框架、保护状况和威胁的演进有了一些粗浅的新认识。

大会现场 摄影 / 闻丞

7月7日至9日,是遗产大会“最美丽的三天”。

这三天将审议提名列入世界遗产名录的项目,或者既有世界遗产项目的扩展项目。中国报送的青海可可西里、鼓浪屿:历史上的国际社区,以及武夷山边界调整项目将在大会上审议。

由于北京大学自然保护与社会发展研究中心和山水自然保护中心团队是青海可可西里项目的主要技术支持方,所以我也在期待还略带点激动和紧张中迎来了7月7日。

青海可可西里是自然遗产中排第二位次表决的项目。在今年5月,IUCN对青海可可西里项目的突出普遍价值和保护管理都给予了高度评价。

对于其突出普遍价值,IUCN这样表述:“青海可可西里位于青藏高原,后者是世界上最大、最高,也是最年轻的高原。提名地拥有非凡的自然美景,其美丽超出人类想象,在所有方面都叹为观止。”

可可西里的冰川

而在保护管理方面,IUCN评价:

“提名地内所有的区域都归国家所有,属于国家级保护区。现已建立管理系统和协调机制,整合来自中央和地方政府、当地社区、NGO组织和研究机构的支持,确保人力和财政资源充沛。这些相关方的协同努力加上中央和当地的法律保护已经有效地维持了提名地的原始自然状态,并确保了留栖物种的长期生存。

对提名地的保护和管理将依照《青海可可西里遗产地管理方案》进行。这一方案明确了保持和促进遗产地‘突出的普遍价值’的愿景和目标,以及一系列旨在加强保护的管理活动。方案还认可并积极地将生活在遗产地和缓冲区的当地藏牧民纳入保护、管理和教育活动中。方案对一系列事项都做了安排部署,涉及监测、公共宣传、可持续旅游业发展,以及重要的对跨越遗产地和缓冲区的交通运输通道的长期管理。”

然而,就是这样一个一切看起来很顺利的项目,却依然在最后关头遭受了个别组织的非议。

在六月中旬,某人权组织给联合国教科文组织世界遗产中心和IUCN连续两次去函,声称因政府早已筹备可可西里申遗,十余年来有数万牧民被迫离开世代游牧的草场,申遗材料中提及的无人区是“人为制造”的。

而可可西里此前的保护主要依靠当地牧民的传统信仰和社区保护实践,政府通过申遗,会淡化甚至完全抹去这些贡献。

另外,还声称可可西里申遗将导致过度旅游开发,使得这片净土蒙尘。鉴于此,该组织要求教科文组织不要将青海可可西里列入世界遗产名录。

从2014年10月青海省正式决策启动可可西里申报世界遗产工作开始,我参与其中,见证全程直至今日。

在此过程中我与同仁们一起,多次深入可可西里腹地,也在青藏公路沿线和公路两侧遍访了所能到达的居民点和牧民驻地。

而我的同事朱子云博士,为撰写遗产申报材料中的人类活动章节,全面检索了关于可可西里地区人类活动的历史文献记载。就我们掌握的资料来看,该组织所言完全枉顾可可西里的历史与现实,纯属捏造。

1873年,普热瓦尔斯基从玉树经曲麻河、不冻泉沿当今青藏公路的走向,向南穿越可可西里。他仅在曲麻河附近遇到两户牧民,在五道梁附近遇到三户牧民。

1899年,崔比科夫从昆仑山口沿当今青藏公路的走向,向南穿越可可西里。他仅在昆仑山口附近遇到一户牧民,在五道梁附近遇到三户牧民。

1904年,斯文赫定从阿尔金山进入可可西里,途经可可西里湖、可可西里山、海丁诺尔、库赛湖,再经昆仑山野牛沟离开。他仅在海丁诺尔附近遇到三至五户牧民。

这些探险家仅在西金乌兰湖周围、五道梁和沱沱河附近发现过新石器时代的人类活动痕迹。

总体而言,这一带当时就是人迹罕至的区域。而社区访谈和在当地政府搜集的资料也显示,可可西里提名地外围的(东、南边缘和缓冲区内)牧民基本都是上世纪六十年代以后移入的,放牧历史并不久远。

我们在给教科文组织和IUCN的材料中,也如实提供了可可西里及周围区域居民点、牧点分布的情况。为保障荒野的完整性和周边社区以传统方式合理使用草场的权利,我们在划定提名地范围时尽可能地避开了牧点和定居点。

可可西里现代的保护历史,反映了中国民间环保意识觉醒,并影响国家行为的历程。

上世纪八十年代初期至九十年代,为追求经济利益,有大量采矿和盗猎人员进入可可西里。因此,山河破碎、生灵涂炭。治多县索南达杰书记目睹当时生态破坏的惨状,毅然与盗猎者和非法采矿人员作斗争,并因此牺牲。索南达杰书记的牺牲感动了全国人民,他成为了中国现代的第一位环保英雄。

电影《可可西里》剧照。陆川导演的电影《可可西里》就是改编自索南达杰的事迹。图片来源:豆瓣电影

藏羚羊

进入二十一世纪后,保护国际、国际动植物保护基金会等组织在索南达杰书记曾经工作过的索加乡,与基层政府合作,支持当地牧民组建的生态保护组织开展巡护工作,实现了藏族尊重万物生灵的传统与现代保护思想的融合。

当地的现代保护从一开始就是在基层政府和社区的共同推动下施行的。随着可可西里申报世界遗产的进展,2016年,提名地和缓冲区整体纳入三江源国家公园长江源园区,在园区内的每户牧民都会有一名家庭成员成为享受政府津贴的生态巡护员。这意味着社区保护获得了政府层面的最终认可,并得到了体制保障。

我们在青藏公路沿线拜访过的绝大多数牧民家庭,实际都在格尔木的移民村有定居房屋。他们来自享受“生态移民”政策的家庭。提名地外围的三江源地区在上世纪90年代以前,受到全球气候变暖、长期超载放牧等影响,生态破坏严重,草地退化、沙化,黄河源头出现断流。

牧民的牲畜和各种野生食草动物存在竞争关系,两者此消彼长,过度放牧或家畜规模的不合理扩大,严重侵占了野生动物的栖息生存空间环境。

成年雄性野耗牛

猞猁

为保护高原生态系统,上世纪90年代开始,中国政府在青藏高原陆续建立了大面积的多个自然保护区。在自然保护区的缓冲区和实验区,仍然允许传统适宜的放牧生活方式延续。

同时,在一些特殊区域,也鼓励生态移民。牧民仍然享有草场使用权,同时牧民还可以享受到国家相关生态保护的资金奖补。十余年前开展的生态移民项目,主要涉及缓冲区的曲麻河乡和缓冲区以外的叶格乡、麻多乡等高地海拔地区。政府为改善牧民的生存环境,在格尔木安排了新的定居点,仍然保留牧民原有的牧场和居住点,没有禁止他们的放牧行为。

而很多牧民也并未放弃传统生活方式。很多青壮年牧民春夏季节可以回到草场放牧,冬季回到格尔木的定居点。老人和儿童在格尔木定居点享受到更好的医疗和社会保障条件,儿童享受到更好的教育条件。

近年,曲麻莱县政府也鼓励邻近的多户牧民组建互助小组,将此前承包到户分割的草场合并使用,拆除围栏,并提供资金和技术支持,恢复传统的有利于生态系统的大范围游牧和社区组织形式。这样的项目也惠及在缓冲区东部生活的牧民。

总之,在基层政府、当地社区和保护组织的共同努力下,青藏高原上的草场管理和社区发展总体是在向前演进。

申遗调研的过程,也是对社区进行世界遗产及世界遗产保护相关常识普及并征询社区意见的过程。

两年以来,缓冲区涉及的社区对遗产申报工作已经充分知情,也对可可西里申遗表达了热烈支持的态度。一些最为贫困的家庭,也期待申遗带来新的工作机会和发展机遇。

在IUCN的评审意见中,还要求对提名地进行更为细致的旅游规划,使当地社区从中受益。这一点也是与社区诉求相契合的。

在我们编制可可西里保护管理计划时,经慎重考虑,将青藏公路以西、库赛湖、新生湖以东,属于可可西里自然保护区实验区的一片约2000平方千米的区域划为“荒野展示区”,为未来的自然体验活动提供空间。该片区域面积约为提名地整体面积的5.5%。而未来的详细规划将严格控制游客数量和活动范围,确保可可西里突出普遍价值不受影响。

新生湖水域

上述情况,我们在遗产大会召开前的两周,以书面形式提供给世界遗产中心和IUCN,作为对某组织不实指摘的回应。

在青海可可西里项目开始审议前,大会主席即宣读了我们会前所提交材料的摘要,也算是清除了此前笼罩在大家心头的隐忧。

在审议过程中,委员国代表纷纷表示了对可可西里突出普遍价值、完整性和IUCN推荐列入意见的认可。

而此前,国内有些媒体已经爆出了青海可可西里成功列入世界遗产名录的新闻——抢得太过了。不过好在有惊无险,在“抢报”以后几小时,可可西里列入世界遗产名录,正式落锤定音。