牦牛,承载生活与文明的高原之舟

牦牛,被称作“高原之舟”和“全能家畜”。犹如圣经中诺亚方舟拯救了人类的星星之火,牦牛因其对青藏高原极端寒冷低氧环境的出众适应能力,以强壮身躯和艰苦毅力,在地球的第三极承载起人类跨越近万年的生活与文明。

牦牛,包括野牦牛(Bos mutus)和家牦牛(B. grunniens),家牦牛在大约7000年前从祖先野牦牛中驯化而来。目前主流的分类方法将野牦牛和家牦牛视为不同物种,也有部分学者将野牦牛作为家牦牛的一个亚种(谁叫林奈老爷子1766年就命名了家牦牛,野牦牛得等到1883年才由战斗民族的普热瓦尔斯基采集到模式标本并命名)。

野牦牛 摄影/Milo Burcham(www. milophotos.com)

家牦牛 摄影/陈怀庆

1895年达尔文在《物种起源》中猜想,青藏高原上众多耐寒的动物应该是起源于北极,在更新世(258-1万年前)冰河时期向南扩散到青藏高原。最新的古生物学研究给出了截然相反的“走出青藏高原”的剧情:冰河时期来临之前,地球整体的气候相比今天要温暖湿润许多,在海拔已经与今天相差不多的青藏高原上,和牦牛一同生活的披毛犀、野马、野驴、盘羊、岩羊、雪豹、北极狐等动物的祖先,提前经历了寒冷环境的锤炼。其中熬到冰河时期的幸运儿们,扩散到了整个欧亚大陆北部,参与构成了冰河时期繁盛的猛犸象-披毛犀动物群。这个故事中,牦牛似乎只是个小角色,但在1万年前冰期结束时,曾经最辉煌的猛犸象和披毛犀都灭绝了,牦牛则笑到最后,成为青藏高原上现存体型最大的动物。

冰河时期前青藏高原上的动物群落,没有画上牦牛,但人家笑到了最后。图源/邓涛科学网

野牦牛体型庞大,肩高1.6-2.2米,体长2.5-3.3米,体重300-1000千克,雌性体重为雄性的三分之一至二分之一。一对硕大的犄角让野牦牛威风凛凛,犄角先从头顶向身体两侧伸展,之后折向前方,最后角尖向上弯曲。加上见谁怼谁的暴脾气,除了以多取胜的狼群和手持武器的人类,野牦牛成年之后就没怂过谁。

野牦牛头骨 摄影/Daniel J. Miller

野牦牛四肢粗短、躯干壮硕,通体覆盖厚实蓬松的长毛,极好地适应了严寒的气候。胸腔容积大(比其他牛属物种多1-2对肋骨),心肺功能强健(非高原物种在高原长期生活易患上肺动脉高压和右心肥厚),肺泡数目多,红细胞携氧能力强,极好地适应了低氧的环境。而秉承牛属动物强大的消化能力,野牦牛能以其他物种难以消受的最粗糙的植物为食。

除了口鼻部为白色,绝大多数野牦牛通体毛发为黑色或深棕色。只有分布在阿里地区的日土县中北部和革吉县的数百个体毛发为金黄色,被称作金丝野牦牛。金丝野牦牛与黑色野牦牛混群生活,所生育的小牛黑色、金色均有。已发表的线粒体DNA数据也显示出金丝野牦牛处于野牦牛整体的遗传多样性之中,不具有独特性。因此,金丝野牦牛应当是野牦牛中的一个罕见的变异色型,就像美洲豹中存在少数黑色型的个体,不应被视为单独的亚种。

金丝野牦牛 图源见水印

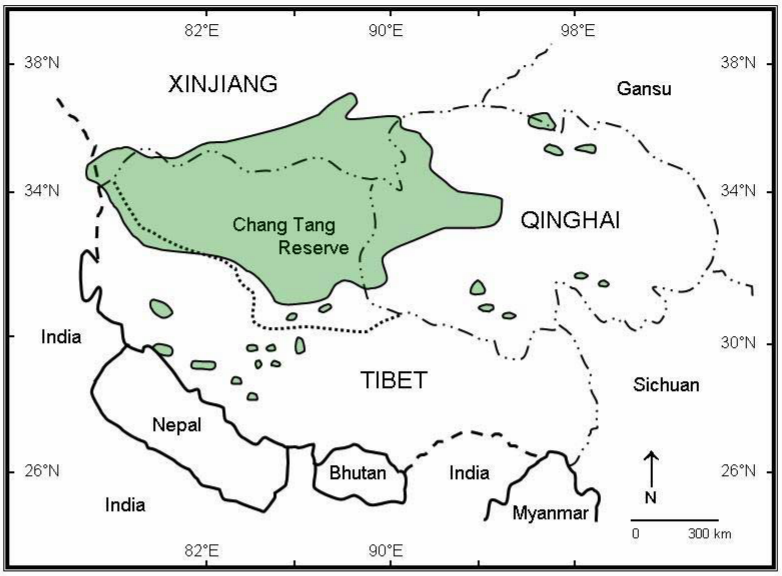

野牦牛的历史分布区遍及整个青藏高原,随着人类生活区域的逐渐扩大,这种暴脾气的庞然大物也不得不一点点退缩,现在主要分布在西藏羌塘、青海可可西里和新疆阿尔金三大人迹罕至的保护区中,成年个体数量不足1万只。

野牦牛分布图 图片引用自(Leslie and Schaller, 2009)

而野牦牛的驯化后代家牦牛却广泛分布在整个青藏高原及周边的人类生活地区,总数超过1600万头,其中90%以上生活在中国,其余生活于尼泊尔、印度、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦,甚至远播蒙古、俄罗斯。在大型动物快速消失的人类世,这也许不失为一种“以退为进”的明智策略。

在几千年的驯化过程中,家牦牛经历了种群瓶颈、人工选择及与黄牛(B. taurus taurus)的杂交育种。相比于祖先,家牦牛的体型显著变小,雄性家牦牛只相当于雌性野牦牛的大小,而雌性家牦牛更是缩小到大约200千克。虽然体型变小后家牦牛更加驯服,但也同时带来了力量变弱和抗逆性变差的缺点。

驯服而“娘化”的家牦牛 摄影/陈怀庆

除了体型上的区别,家牦牛的犄角也明显更细弱,间距更窄,而且通常竖直向上,缺少野牦牛犄角那样优美而气势逼人的曲线。

家牦牛(上)和野牦牛(下)犄角对比图 图源/陈怀庆、肃北县人民政府网

3600年前,黄牛随着大规模农业进入了青藏高原。犏(piān)牛,家牦牛和黄牛的杂交后代,在体型和力量上都强于家牦牛和黄牛,因而在青藏高原和蒙古等地被广泛饲养。公犏牛不育,但母犏牛可孕,母犏牛与公牦牛或者公黄牛多代回交之后产生完全可育的后代,从而也将黄牛和家牦牛基因相互引入到彼此的种群中。近年来的几项遗传学研究发现,在两者基因交流的过程中,黄牛迅速获得了适应青藏高原极端环境的能力,而家牦牛得到的则是多变的毛色和无角的性状。

一头花里胡哨还没有角的牦牛:“这个交易,感觉亏了。。。” 摄影/陈怀庆

野牦牛的生活方式和大多数大型食草动物相同:在非繁殖季节,雌性和幼崽组成大型的雌幼群生活,雄性一般单独活动或者结成小型的雄性群;在繁殖季节,雄性彼此争斗,胜出者占据一定数量的雌性,构成繁殖群,而失败的雄性只能做路人围观。

家牦牛的生活方式大体类似于野牦牛,不同之处在于,一部分雄性家牦牛从小被阉割掉,性格变得温顺,长得也更快,而且会和雌性混群生活。

以雌性和幼崽组成的大群野牦牛 图源/祁连山国家公园

近年来,部分地区牧民生活领域与野牦牛分布区发生重叠的情况越来越严重,随之而来的是,繁殖期失去与同类交配权的雄性野牦牛来到家牦牛群中寻找存在感,欺男霸女,生下混血后代。对于家牦牛来说,这可能是一个暂时改善血统的好事,也是一直以来牧民们复壮家牦牛种群的一种方法。但混血后代野性十足,也可能回到野牦牛群中,对野牦牛种群造成基因污染。

在羌塘北部,一头野牦牛正在接近家牦牛群。摄影/燕山亭

普通人的生活得有房子、车子和存款。但在牧区,牦牛就意味着一切,拥有一群健康的牦牛,胜过拥有金山银山。

牧民们吃的是煮熟或者风干的牦牛肉,喝的是新鲜牦牛奶、发酵而成的酸奶和冲泡了酥油的奶茶。牦牛提供了食物中几乎所有的蛋白质和脂肪来源,而吃糌粑(炒青稞面,主要的糖分来源)时,也得用奶茶加酥油和上捏成一团才能吃下的。

用牦牛奶和茶叶煮成的货真价实的奶茶。摄影/陈怀庆

糌粑和酥油,用奶茶和匀后捏成一团吃。摄影/陈怀庆

草原上大部分地区很难找到木材或者煤炭,而游牧的生活又不方便囤积大量的燃料。牦牛粪就成为再合适不过的选择了。牧民会每天收集自家牦牛的新鲜粪便,揉成一大团,再分割成大小合适的块或片,晒干之后累积起来使用。

牦牛粪堆,既储备了燃料,又给狗狗做了温馨的家。摄影/陈怀庆

藏族传统服饰中牦牛的毛、皮是制作的衣服、袜子和靴子的重要原料。住的帐篷分两种:牦牛毛织成的黑帐篷和布缝制的白帐篷。黑帐篷的制作过程十分耗时耗力耗牛毛,但通风性好又疏水,夏天住在十分凉爽惬意。不过现在已经不多见了。当需要搬迁牧场时,身强力壮的雄性家牦牛就承担起负重跋涉翻山越岭的重任了。

传统上牧人不会购置房产、田产等不动产,现金只需满足日常使用,牦牛数量的多寡就象征了一个家庭的富有程度。需要大量现金应急时,一般出售一两头牦牛即可解燃眉之急。在子女结婚时,不需要聘礼嫁妆,双方父母会分一部分牦牛给新人,作为他们成家的原始积累。

或许上面所说的会让你觉得牦牛的存在只是作为人类索取的对象。但实际上,人类同样也为了牦牛而付出,拥有一群牦牛就意味着一种相应的生活方式和态度。

牦牛以群体的方式自由生活在野外,每隔一段时间要轮换草场,以保证牧草得到恢复,于是人类支起了帐篷,过上游牧的生活。

自由生活在野外的牦牛群 摄影/陈怀庆

人类需要牦牛的奶和粪便,于是每天晚上要将牦牛赶回帐篷边一只只栓起来,第二天早起迎着第一缕阳光捡起一坨坨最新鲜热乎的晨便,然后抢在急切喝奶的小牛之前挤好牛奶。

前一天被集中栓在帐篷边的牦牛们迎着第一缕阳光拉下新鲜热乎的晨便。摄影/陈怀庆

藏族阿妈在挤牛奶,藏族小伙在捡牛粪。摄影/陈怀庆

之后将牦牛赶上山,让它们能吃到足够的新鲜的草。此时已到中午,回到帐篷中还要对牛奶进行加工。傍晚时再花上一个多小时将牦牛赶回驻地。

藏族小伙正将牦牛群赶上山。摄影/陈怀庆

相伴牦牛的生活,除了劳累,还有孤独。方圆几十公里可能只有你一户人家,十天半月见不到一个除了至亲外的其他人。

摄影/陈怀庆

牧民家的冬房子,整个山谷只有一户人家。现在的牧民夏天住帐篷,冬天住砖房。

虽然失去了很多社交的机会,但牧区的生活并不单调无聊。每天都会与野生动物相遇,人们总是期待着看见可爱的白唇鹿和魅力十足的雪豹,担心狼又来吃小牛或者棕熊又来扒房子。

一只白唇鹿站在200米远的地方静静的看着家牦牛吃草。摄影/陈怀庆

摄影/陈怀庆

一只狼嘴里叼着一根牦牛幼崽的腿,但这次它不是凶手,只是捡了棕熊昨夜的残羹冷炙。

一天一天,一年一年,一代一代,无论风和日丽还是风霜雨雪,人类获得了牦牛的所有给予,也为牦牛付出全部。几千年来,人类和牦牛就这样在青藏高原上相依为命、繁衍生息。

考古学和古人类学的研究发现早在30000年前青藏高原上就存在现代智人的活动了,但直到3600年前出现大规模的农业生产方式,才使得人类能够大量地永久定居于青藏高原。而遗传学研究指出,除了4000-3000年前与大规模农业时间相吻合的一次人口增长,藏族的祖先在距今10000-7000年前还存在一次明显的人口增长。

对牦牛的全基因组研究给出了答案:7300年前,家牦牛的驯化为藏族先民带来了稳定的生存物资,引发了青藏高原上第一次人口爆炸;3600年前,大规模农业的实现引爆了青藏高原上的第二次人口增长,而这次人口的增长也带来了家牦牛种群的大规模增长。

也就是说,傍上牦牛的大腿,人类才能在青藏高原上获得立足之地。

4000年前藏族农民的遗骸,摄影/JANE Qiu(Science 杂志)

藏族先民通过岩画和青铜器记录下了牦牛在生活中的重要地位。

札达盆地皮央村扎拉山上的牦牛岩画临摹图。图片来源于文献(李永宪,2004)

牦牛青铜像,甘肃省天祝藏族自治县出土。图源/每日甘肃

起源于吐蕃时期的赛牦牛作为藏族的一项传统文化延续至今。人们在夏秋的节日庆典时,把牦牛装饰漂亮,在阳光灿烂的日子里热闹一番,庆祝一年又一年牦牛带来的美好生活。

赛牦牛 图源/西藏商报

在佛教传入青藏高原之前,藏族人信仰的是崇尚“万物有灵”的本土宗教——本教。此时牦牛被作为神牛对待,宰杀时须先念诵长经300遍。祭祀活动中充溢着对牦牛的崇拜,黑色牦牛被作为神圣、正义和力量的象征,白色牦牛被作为吉祥、善良和美好的标志。

藏族人对牦牛的崇拜一直延续至今。即使越来越多的牧民搬离牧区,来到城镇定居,在藏区的玛尼石堆、门庭顶部,或者佛龛之中,依然可以看见供奉的牦牛头骨。

被镶嵌在城镇定居点院墙上的牦牛头骨。摄影/陈怀庆

野牦牛,作为青藏高原上最顽强、庞大和富有力量的生命,就像是荒原至死不屈的灵魂。而它的后代家牦牛,作为人类世世代代相依为命的生活支柱和极具象征性的文化载体,和人类早已是相互依存。

牦牛,就像是大自然与人类矛盾关系的一个缩影:一面势不两立,一面紧紧相连。

-THE END-

感谢刘炎林、戴胡萱、刘沿江对本文的帮助。

文章2018年11月6日首发于物种日历,当时有部分删节,此次重发为写作的全部内容,并基于读者反馈进行了修改。

参考文献

Deng, T. , Wang, X. , Fortelius, M. , Li, Q. , Wang, Y. , & Tseng, Z. J. , et al. (2011). Out of tibet: pliocene woolly rhino suggests high-plateau origin of ice age megaherbivores. Science, 333(6047), p.1285-1288.

F, H, Chen, G, H, & Dong, et al. (2015). Agriculture facilitated permanent human occupation of the tibetan plateau after 3600 b.p. Science.

Guo, S., Savolainen, P., Su, J., Zhang, Q., Qi, D., Zhou, J., … Liu, J. (2006). 牦牛线粒体DNA多样性的来源. BMC Evolutionary Biology, 6(6), 73. https://doi.org/10.1186/1471-2148-6-73

Jane Qiu. . Who are the tibetans?. Science, 347(6223), 708-711.

Leslie, D.M., and Schaller, G.B. (2009). Bos grunniens and Bos mutus (Artiodactyla: Bovidae). Mamm. Species 836, 1–17.

Medugorac, I., Graf, A., Grohs, C., Rothammer, S., Zagdsuren, Y., Gladyr, E., … Capitan, A. (2017). Whole-genome analysis of introgressive hybridization and characterization of the bovine legacy of Mongolian yaks. Nature Publishing Group, 49. https://doi.org/10.1038/ng.3775

Qiu, Q., Wang, L., Wang, K., Yang, Y., Ma, T., Wang, Z., … Liu, J. (2015). Yak whole-genome resequencing reveals domestication signatures and prehistoric population expansions. Nature Communications, 6(January 2016), 10283. https://doi.org/10.1038/ncomms10283

Wang, Z., Shen, X., Liu, B., Su, J., Yonezawa, T., Yu, Y., … Liu, J. (2010). Phylogeographical analyses of domestic and wild yaks based on mitochondrial DNA: New data and reappraisal. Journal of Biogeography, 37(12), 2332–2344. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02379.x

Zhang, M. Q., Xu, X., & Luo, S. J. (2014). The genetics of brown coat color and white spotting in domestic yaks (Bos grunniens). Animal Genetics, 45(5), 652–659. https://doi.org/10.1111/age.12191

周芸芸, 张于光, 卢慧, 刘芳, 李迪强, & 冯金朝. (2015). 西藏金丝野牦牛的遗传分类地位初步分析. 兽类学报, 35(1), 48-54.

梁旭昶,卡布,&葛庆敏. (2016). 羌塘之巅 金丝野牦牛的栖息地 正在被蚕食的野生动物家园. 中国国家地理(4), 122-133.

赵众志. (2006). 西藏野牦牛“混血” 责任在谁. 浙江林业(1), 40-41.

李永宪. (2004). 札达盆地岩画的发现及对西藏岩画的几点认识. 藏学学刊, 000(001), P.17-26,298.

林俊华. (2000). 青藏高原上的牦牛与牦牛文化. 四川民族学院学报(4), 13-16.

崔燕, 雍艳红, 王正波, 何俊峰, 王剑, & 屠迪, et al. (2004). 牦牛形态结构和生理生殖机能对高原环境的适应性. 中国畜牧兽医学会动物解剖学及组织胚胎学分会学术研讨会.

《我们走进西藏 它们走出西藏》,科学网,邓涛,2017-5-11,http://blog.sciencenet.cn/u/taodeng

作者介绍