在他们身上,看到雪豹保护的希望

近年来,在主管部门的指导和支持下,我们欣喜地看到,中国的雪豹研究和保护工作取得了诸多的进展和成果,关于雪豹的研究调查力度不断增加,相关技术方法如红外相机、遗传学、颈圈利用更加广泛,针对盗猎、人兽冲突、人类活动影响等挑战的保护行动也在持续推动。越来越多的在地社区和社会公众也主动参与到雪豹保护之中,开展了许多基于本土知识的创新尝试。

但雪豹的基础数据缺乏仍然是目前所有雪豹分布国面临的首要问题。尽管已进行了数十年的研究,但截至2022年,全球系统的雪豹种群数量调查仅占其整个分布区面积的10%,另外,雪豹保护还需要进一步的基层能力建设和社区参与度的提升。在我国,随着2015年“雪豹保护网络”的发起,越来越多来自不同区域、领域的机构加入其中,雪豹保护工作进一步实现了来自政府、科研机构和民间力量的结合。

2022年7月,为了充分发挥社会各界的作用,通过实践和创新推动雪豹保护,腾讯公益慈善基金会和山水自然保护中心共同发起了“与豹同行-雪豹保护小额赠款计划”,旨在支持从事雪豹研究和保护的机构、个人开展关于雪豹种群及其生态系统研究和保护的公益活动/项目,填补保护空缺,应对雪豹面临的威胁,打造雪豹研究与保护的优秀案例。“小额赠款计划”同时得到了华泰公益基金会、爱德基金会和北京大学自然保护与社会发展研究中心的支持。

“计划”发起后一个月,我们收到了涵盖科研机构、社会组织、保护区管理局等不同机构和个人的21份项目建议书,项目覆盖区域包括新疆、内蒙古、青海、甘肃、四川、云南等中国境内雪豹栖息地或潜在栖息地省份。最终经历了初审、专家评审和为期一年的执行过程,我们与其中4个项目又在雪豹及其栖息地保护的路上相伴着向前迈进了一步。以下是这四个机构的工作内容与心路历程。

机构故事

阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社:我们的环境,我们一起来守护

柯河乡地处阿坝县玛柯河原始森林和高山草甸的交界,这里拥有适合多种野生动物生存的自然环境,但尚未被划入保护区范畴,从生态价值和物种丰度的角度来说,这里值得受到更多关注。在柯河乡生活的人受到自然的恩惠,与万物众生相依相存。在他们眼中,保护生态环境是一件很自然的事。2007年社区青年周巴与他的伙伴们自发成立了“玛荣峒格环保小组”,目前环保小组由10名成员组成,其中3名成员是女性。

自小组创立起,他们开展反盗猎巡护及癞病监测,并尝试推动保护行动,为了保障机构自身也能实现可持续发展,2014年他们又在环保小组的基础上成立了“阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社”,希望基于对神山圣湖的敬畏和众生平等的传统生态文明价值体系,结合现代科学的方法、理论及实践技术,在当地推动具有传统与现代结合的环境教育行动。

合作社部分成员合影(其中有其他机构的伙伴)

来源:阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社

在柯河乡,过去老一辈的村民经常会见到金钱豹,然而随着森林受到人为干扰以及食物减少等原因,金钱豹出现在人们视野中的次数逐渐减少。而雪豹行踪则更为神秘,2012年左右曾有人在山谷拾到一只成年雪豹尸体;2018年,有村民在开车时看到雪豹妈妈带着2只雪豹幼崽。在2021年11月和2022年1月,红外相机还惊喜地拍摄到了金钱豹和雪豹在同一地点(海拔约3600m)交替出现的视频。这些都证明了阿坝县玛柯河分布着大型食肉动物,具有完整的生态网络,但与此相对应的是,自2004年起,柯河乡原始森林附近陆续出现感染癞病的鬣羚和斑羚等动物,大型猫科食肉动物猎物种群的健康或受到威胁。

为了进一步了解雪豹、金钱豹的分布状况,受感染的有蹄类动物对它们的捕食者产生的影响,应对盗猎威胁并尝试推动生计转型,2023年,在“与豹同行-雪豹保护小额赠款计划”的资助下,环保小组开展了进一步的监测调查和在地保护行动。

提升硬件,投入更多监测设备,是环保小组行动的第一步,他们通过社区访谈和摄影培训、手工艺培训等社区活动,收集村民目击雪豹(活体或尸体)的地点,在柯河乡增加了15台红外相机并初步绘制红外相机布设位置图。其中,位于峒格神山附近的1台红外相机果真拍到了雪豹,这台相机处在垭口最高、石头比较多的路线,这样的“制高点”无疑是雪豹喜欢的便于观察和寻找猎物的位置。

拍到的雪豹

来源:阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社

接下来的几个月,除了定期维护红外相机外,团队邀请雪豹保护专家对社区进行了一场线上的雪豹监测培训。运用学习到的痕迹识别、红外相机布设选址等知识,团队在7月至10月,完成了秋季高山调查。

根据目前的调查,小组成员发现雪豹和金钱豹在食物和家域竞争上的冲突还比较小,交集主要发生在双方活动区域的边缘地带。雪豹的活动范围与村民生活区域交叠较少,而近年来雪豹曝光增加,与红外相机监测的技术进步密不可分。而活跃在森林生境中的金钱豹同雪豹相比更容易因食用患病猎物影响健康。

在2023年一整年的监测中,虽然没有记录到金钱豹,但小组成员依然通过红外相机的镜头对家乡的生物多样性有了更深入的了解:岩羊、水鹿、狼、藏猴、鬣羚、毛冠鹿、白唇鹿、藏狐、雕鸮等等。

在小额赠款的支持下,小组成员也为下玛荣村的18个小朋友做了一场以“认识雪豹”为主题的自然教育活动。大家一起学习了它的外形特征、食物和生境偏好、与其他兽类动物的脚印区别;还一起认识了一种叫做དྲན་ཤིང་།(音译:zhanxiang)的植物,玛荣人会把它做成项链,戴在胸前上,作为一种吉祥的寓意。更多本地社区居民通过这次活动了解了雪豹和它所生活的环境,继而更好地保护雪豹。

和孩子们一起了解自然

来源:阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社

“玛荣峒格小组保护生态环境的心愿,源于我们的藏区文化,也来自于我们的生活方式。我们希望为这片土地不会说话的生灵发出自己的声音。”周巴这样说。

原上草自然保护中心:在阿尼玛卿的见证下,我们有个保护的约定

阿尼玛卿神山终年积雪,山坡冰川广布,这里不仅是黄河源流域的最大水源涵养地,也因它在本土传统文化中的地位,被誉为三江源地区典型的“文化景观保护地”,当地人信奉它是山神的家域,为栖息在其中的许多物种提供了庇护所。山神祭祀仪式在这里已经实行了上千年。

青海省原上草自然保护中心(简称“原上草”)就在美丽的阿尼玛卿神山下保护自然,他们征询、尊重本地社区的意愿,在黄河源流域与社区共同开展了物种监测、黄河源水源地调查及保护、气候变化监测及调查等工作。过去五年间,原上草培训了超过200名民间环保志愿者作为牧民监测员开展雪豹监测工作,但项目制的监测可能无法使这些牧民较系统地理解保护雪豹的好处。

此外,这几年因为虫草产量和价格的降低,牧民的收入极大减少,当地雪豹保护工作的资金来源短缺。于是原上草根据五个社区的综合保护工作,设计了面向社会公众的“黄河源自然圣境生态文化行”活动,并为常年参与到雪豹保护的社区伙伴开展自然导赏等服务的培训。希望通过参与生态文化行,社区伙伴可以获得一定的生计补偿,并提高参与保护行动的意愿。

阿尼玛卿神山

来源:原上草自然保护中心

在初始的“圣境生态文化行”中,社区伙伴们能提供的服务比较基础和单一,比如交通和餐饮服务。但其实这些社区伙伴中有一些擅长摄影,对自然观察很有兴趣。他们大多都有一套对当地生态系统的知识体系,只是认为自己汉语不好,羞于表达,没有信心与外地的青少年展开有效的互动。

针对以上问题,在小额赠款的资助下,原上草决定逐步建立黄河源民间雪豹监测和自然教育团队,提升社区伙伴们提供生态导赏服务的能力,通过专家培训和考察学习,让正在参与以及未来可能参与“生态文化行”的社区伙伴们了解黄河源流域周边的藏族本土公益机构是如何开展生态保护和基于公益行动的自然教育活动的。

2023年4月,由项目成员和社区伙伴组成的10人团队沿着黄河的方向一路南下,跨越了三省、五县市,拜访了年保玉则生态环境保护协会、玛曲县生态环境保护协会、扎琼仓、甘加生态环境保护团队以及青海湖边的环保人阿克南加,参观了青海省自然资源博物馆。此行中拜访的老前辈都守驻在自己的故土上,几十年如一日专注地做一件事情,最终才有了今天大家有目共睹的保护成就。深度的探访与交流也给社区伙伴们带来了极大的启发:

“记录,让我们看到‘过去’,看到一个时间段里里的‘变化’,有助于我们总结经验,利于及时调整工作的方向或者方式,也有助于将伙伴们的保护工作传播到更远的地方。”

“要想做好社区内的生态保护工作,仅在本地人的圈子里转是不可能完成的,需要积极与外部社区沟通和交流,从经济、思维、工作方法来帮助社区本土机构来开展生态保护的工做。”

6月至10月,高原最美的季节,社区伙伴也迎来了检验学习成果的时刻。在本期“生态文化行”中,社区伙伴们一次比一次熟练自然地带领孩子们徒步,用简单的汉语介绍沿途发现的野生动物痕迹,多位社区伙伴都会主动教孩子们认识雪豹、马麝、马鹿、狼等动物的脚印和粪便、如何布设红外线相机,以及如何用手机拍摄植物、昆虫的照片。社区伙伴们逐步实现了从仅提供基础的交通服务到生态导赏员的转变。

在这次“生态文化行”的六个体验团队中,有三个在社区伙伴的带领下亲眼看到了雪豹。而活动并没有在分别后就结束了,在原上草的指导下,社区伙伴把大家共同布设的红外相机所拍到的视频分享给了参与“生态文化行”的学生团队。其中一条关于四只雪豹与两只马麝在不同时间共用一条兽道的影像,让这些来自城市或平原的孩子们对高原生态保护有了更加具象和真实的感受。

黄河与她的支流,当地牧人与生态体验者,一路上大家相向、交汇、又奔赴各自的旅途。在气候变化的宏大命题之下,只有链接起原住居民和外界关注,保护才更有更持续的力量。

荒野新疆:雪豹的自由,就是雪山的自由

新疆面积广阔,跨度极大的经纬度使这里拥有从高山到森林,从草地到荒漠多样的生态系统。这里有连片的雪豹分布区域,5600多千米的陆地边境线,与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗八国接壤,在识别的全球10个重要走廊带中,有3条位于新疆境内,所以新疆雪豹种群的健康与否关系到整个亚洲的雪豹种群。

但广袤的地理面积,再加上阿尔泰山、天山、昆仑山三大山系和准噶尔、塔里木两大盆地相间排列,让很多对于物种的调查工作变得尤为艰难,对于种群信息及其威胁的了解有限,导致政府部门和科研单位无法制定完善的保护计划。

荒野新疆由新疆本土自然探索爱好者和保护行动志愿者于2011年发起,2017年正式注册,致力于通过环保公益志愿者的成长,开展新疆物雪豹及其他濒危物种的调查与保护、自然保护科普传播工作。志愿者属性和新疆多民族合作共存的基因是荒野新疆的独特优势,他们开始思考如何发挥优势并展示机构的特质,于是在2022年荒野新疆决定在物理空间和行业领域,筹划组建民间“豹抱团”调查小分队,搭建新疆雪豹保护民间网络。

2023年,是新疆民间雪豹调查的第十年,也就在这一年,荒野新疆获得了小额赠款资助,他们正式把“雪豹调查项目”升级为“新疆雪豹保护民间网络”。荒野新疆基于多年对新疆雪豹信息的收集分析,识别出6处新疆雪豹关键栖息地,这些区域位于雪豹重要的廊道上或地处雪豹分布的边缘区域,尚存在雪豹调查与保护的空缺,包括:阿尔金山区域的巴州地区、阿尔泰山西端、阿尔泰山东端、准噶尔界山、天山南脉、帕米尔-西昆仑。在小额赠款的支持下,荒野新疆以阿尔金山区域为本年度重点,开展保护网络小组筹建工作及雪豹野外调查,同时推动其他区域的网络小组筹建工作。

在塔城地区调研,并在有野生动物痕迹处放置红外相机

来源:荒野新疆

在这一年中,保护网络在新疆的巴音郭勒蒙古自治州、塔城地区、喀什地区招募了7个在地社区雪豹保护小组,进行了保护网络小组的4次线上培训,基于网络的基础建设进行了多次交流沟通,也进行了保护网络的制度流程搭建;在阿莱山脉、兴都库什山、祁漫塔格山,保护网络通过访谈调查寻找可能的雪豹栖息地;在全年117天的野外调查中,保护网络为巴州小分队、阿尔金山保护区管理局和塔什库尔干野生动物保护区管理局等一线保护团队开展了能力建设,以野外实践培训及保护案例分享等形式进行赋能。这些由保护志愿者组成的雪豹保护小组,逐步发展成为保护队伍的重要补充力量,亦是生态保护工作与公众传播、公众参与的有机结合。

新疆雪豹保护网络史裕全老师

培训基础信息及相关软件使用

来源:荒野新疆

在阿尔金山区域的雪豹调查中,在保护区主管部门的支持下,2023年10月,项目团队与巴州小分队一起在19个点位布设了31台红外相机,并结合样线法采集粪便遗传学样品,以期了解区域内雪豹及另一种大型食肉动物豺的生存状况。野外调查及回收的红外相机数据记录到雪豹、棕熊、狼、豺、藏狐、赤狐、藏野驴、野牦牛、西藏盘羊、藏羚羊、藏原羚、岩羊、鹅喉羚等物种,并成功采集到6份雪豹粪便,留待后续的种群遗传学分析。调查显示了区域内较丰富的有蹄类资源,并有效填补了保护区东部的调查空缺。调查团队结合雪豹和岩羊的分布,以及周边山形,初步绘制了雪豹潜在栖息地推测图,然而由于冬季积雪较厚,部分山谷区域未能深入调查,这些区域具有适宜雪豹生活或扩散的合适地形,仍有待进一步搜寻雪豹的踪迹。

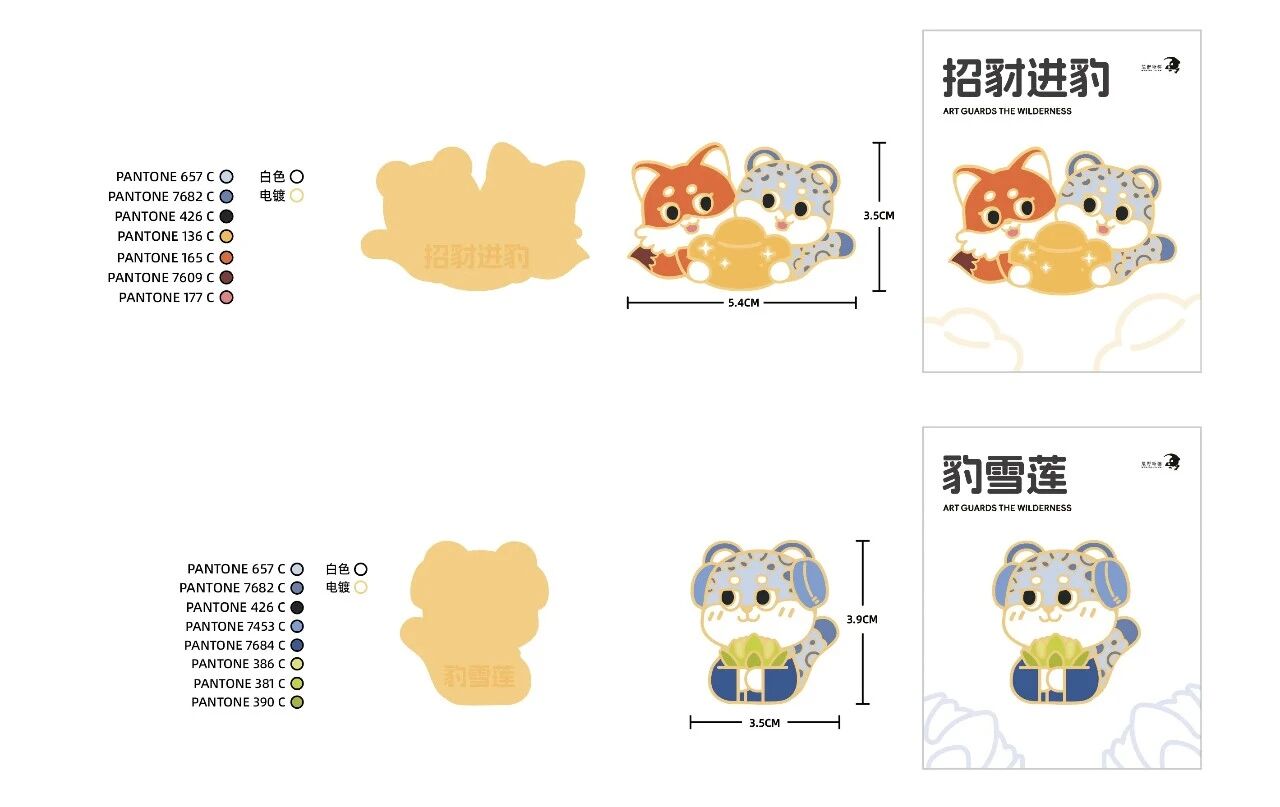

配合保护小组的筹建和野外调查工作,荒野新疆亦积极推动雪豹相关自然科普工作,提升新疆雪豹广阔栖息地和生存状况的公众认知度和社会关注度。这一年里,荒野新疆组织了系列保护科普展览、自然教育活动、志愿者活动、走进校园等科普活动,并尝试开发雪豹及高山物种衍生周边(手工皂、杯垫、徽章等),联合雪豹保护网络传播小组以短视频、科普文章、野外工作记录等形式开展自媒体传播,通过线上和线下多渠道结合传播讲述雪豹的科普知识和保护故事,逐步推进政府部门及社会各界对雪豹的社会价值、生态价值的认可度,共同探索雪豹保护的未来。

雪豹衍生文创

来源:守护荒野

内蒙古大学:没有发现雪豹,岩羊却给我们带来了好消息!

内蒙古自治区西部和甘肃省北部,处于全球最大的两个雪豹种群,即青藏高原种群和蒙古国种群的间隔区,境内分布有广阔的荒漠草原、沙漠、山地以及湖泊沼泽,野生动物种类繁多。这个地区特殊的地理位置和生态环境极有可能有雪豹潜在的栖息地,历史上狼山及其周围的乌拉山、大青山、贺兰山均曾有过雪豹分布的痕迹,而现今对该地区的雪豹及其猎物的调查尚鲜有报道。

关键性的捕食者雪豹和狼是否还存在?大型捕食者消失对山地生态系统食物链有什么影响?这些区域是否具备恢复捕食者的条件?带着这些疑问,内蒙古大学生命科学学院的野生动物进化与保护实验室在小额赠款的资助下,对内蒙古西部地区的大型山脉狼山、雅布赖山、马鬃山地区(跨越内蒙古最西部及甘肃北部)利用野外样线观测、红外相机、粪便分子检测、访谈调查等多种方法开展野生动物快速调查。

在当地保护区主管部门的支持下,内蒙古大学野生动物进化与保护研究团队联合猫盟的宋大昭团队、青海师范大学刘炎林、南京林业大学周延组成野外团队,在为期一年的调查中跨越内蒙西部1500公里的戈壁沙漠,共计完成超过17条鸟兽监测样线、检测超过100份兽类粪便、布设红外相机超过90台。

工作人员正在野外布设红外相机

来源:内蒙古大学

狼山和雅布赖山回收的红外相机数据显示,两个地区均存在放牧情况,家羊是相对多度最高的物种。野生动物中在狼山记录最多的物种是岩羊,其次为赤狐、野兔、石鸡;在雅布赖山拍到最多的物种是盘羊,其次为石鸡、狗獾、赤狐,以及一笔猞猁的照片记录,此外粪便检测也监测到少量的兔狲和豹猫的存在。狼山和雅布赖山两地均没有记录到雪豹和狼等大型食肉动物的红外相机影像及粪便,可能缺乏大型食肉动物。样线调查的情况与红外相机数据基本相符,在狼山白天较为容易见到岩羊的粪便,并多次记录到岩羊的残骸,在雅布赖山较容易见到盘羊的种群,冬季调查遇到过盘羊的尸体。

由于马鬃山地区的调查开展较晚,红外相机数据及粪便分子数据还需等待后续结果。但初步调查发现马鬃山地处偏远,放牧活动较少,故野生动物的食物链较为完整。通过样线调查和护林员访谈发现当地有稳定的狼和猞猁的种群,同时存在大量的北山羊及盘羊种群,尽管暂时还没有发现雪豹的踪迹,但有雪豹存在的可能,让我们期待后续的调查结果。

阿拉善右旗雅布赖山的盘羊

来源:内蒙古大学

尽管在为期一年的项目过程中并没有直接的信息提示内蒙古西部地区大型山脉存在雪豹,但这些规模庞大的大型偶蹄类动物:狼山的岩羊、雅布赖山的盘羊、马鬃山的北山羊等,构成了丰富的猎物资源,为将来大型捕食动物的重现和再引入提供了良好的条件。

雪豹的迷人之处就在于它们能适应多样的栖息地,所以我们对雪豹的生存能力和种群恢复能力充满信心。在内蒙古西部和甘肃北部的雪豹调查会继续进行,希望有一天能看到雪豹和狼等大型捕食者重新回到荒漠山地系统中。

项目后续:2024年11月,马鬃山北山羊省级自然保护区布设的红外相机捕捉到雪豹的身影,这也是雪豹时隔十余年在这片区域的重现。2023-2024年,内蒙古西部持续开展的雪豹调查也屡传佳报,先后于阿拉善左旗乌力吉苏木、乌拉特后旗巴彦努如山等区域记录到雪豹的踪迹,期待未来更多的调查研究能够推动进一步了解这些区域雪豹的生存现状,以及其与山地生态系统食物链、和当地社区的互动关系。(资料来源:内蒙古大学)

小结

从空缺区域的雪豹调查,到基于当地社区的雪豹保护行动,我们惊喜地看到在雪豹调查和保护领域,正因为有着不同机构的支持和参与,才得以像拼图般一步一步填补雪豹和栖息地数据空白,并在不同地区政府的指导下,将不同区域的社区、公众、保护机构、科研单位等多方力量联合起来。未来,我们希望联合更多的机构、组织,与豹同行,携手守护雪豹这个高原上的精灵。

-END-

文字整理/赵博雅、王玮洁

编辑/冯琛、魏春玥

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org