那些没有且无法被检疫的肉,你真的敢吃吗?

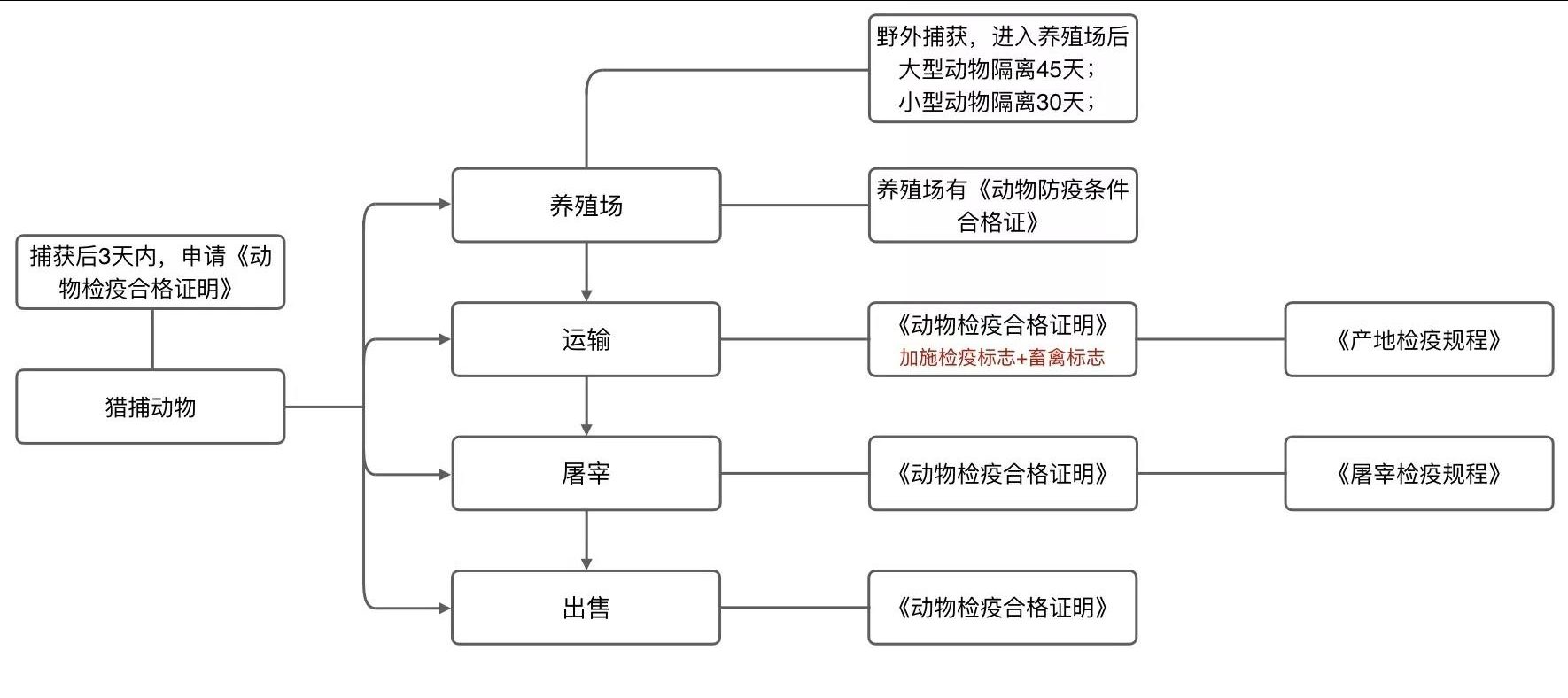

我们发现,针对野生动物及其制品的食用,受科学研究的限制(对于野生动物疾病的临床观察和疾病研究太少),并且从保障公共卫生安全的角度考虑,农业农村部目前并没有出台相关的产地检疫、屠宰检疫标准和规程,卫生监督部门也不具备发放《检疫合格证明》的条件,目前市场上众多看似“合法”的野生动物食品基本都是没有检疫合格证明的“非法”产品。

*很多水生生物可能面临类似的困境,但限于篇幅,我们这里主要说的是陆生脊椎动物。

01 消失的检疫证明

你们猜我有没有证?

你们猜我有没有证?

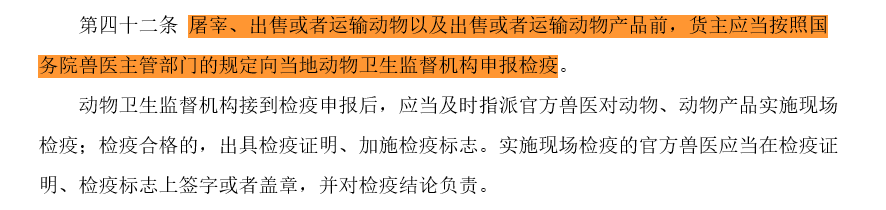

盖章后的动物检疫合格证和肉品品质检验合格证

盖章后的动物检疫合格证和肉品品质检验合格证02 检疫的标准,到底是什么

这里面出现了一个词,叫做“检疫规程”。根据信息,目前农业农村部只颁布了生猪、 家禽、反刍动物、马属动物、犬、猫、兔、蜜蜂等10 种陆生动物以及鱼类、贝类、甲类3种水生物种的《产地检疫规程》。按照规定,对人工饲养或合法捕获的野猪、野禽、野生反刍动物(牛、羊、鹿、骆驼)、野生马属动物、野生犬科动物、野生猫科动物,可对应参照上述规程进行产地检疫、出具《动物检疫合格证明》。

除此之外,对于涉及到肉类制品的,农村农业部目前还出台了生猪、牛、羊、家禽、兔五个《屠宰检验规程》。

除此之外,对于涉及到肉类制品的,农村农业部目前还出台了生猪、牛、羊、家禽、兔五个《屠宰检验规程》。

驴:行吧

驴:行吧 没有可参照家畜家禽的物种可就没那么容易了

没有可参照家畜家禽的物种可就没那么容易了总之,检疫是一件非常严肃的事情。说个鬼故事吧,目前我们野生动物的检疫基本都是参照的家畜家禽,那些和家畜家禽进化关系比较远的,比如竹鼠、果子狸、穿山甲,更不要说蝙蝠了,基本没有也不可能被检疫。

不知道这算个好消息还是坏消息。

03 没有检疫标准,没有经过检疫的肉,你真的敢吃嘛?

旱獭有可能传播鼠疫

旱獭有可能传播鼠疫最近看了很多林业部门希望通过发展野生动物驯养繁殖、比如竹鼠、果子狸的肉用来推动社区扶贫的消息,这些考虑目前也是野生动物保护法修订中重要的参考。我想,这些工作的发心是好的。但是如果你明知道这些发展后的生计,按照目前的科学研究水平不可能有相应的检疫规程,也不可能合法的进入食用市场,那继续推动野生动物驯养繁殖食用产业,到底是在害农民,还是在帮他们呢?站在出发点的时候,我们是不是需要重新考虑下呢?

04 需要注意的食品法

这款制定的原意应该是希望服务于一线的经营者,降低他们的审核流程和成本,让基层社区充分的受益。但这一条,同时也可能为野生动物的交易提供了一个窗口,因为在野保法的第二十七条规定,“出售本条第二款、第四款野生动物,还应当依法附以检疫证明”。如果食品安全法没有要求相关的许可,那么这就可能成为基层的餐馆合法销售野生动物的灰色地带。

因此我们建议,首先应该继续甚至进一步降低基层餐饮从业者的压力,让他们充分收益。但是对其中的野生动物及其制品做一个增加的要求,即餐饮服务场所如果经营许可证里有野生动物经营范围的,相关的野生动物及其制品,依然需要在生产、流通和销售环节取得检疫合格证明。

目前对于修订法律的讨论,涉及到在禁食野生动物之外,对于驯养繁殖技术比较成熟的,是否再设立一个“白名单”。我们呼吁,对于没有制定相应产地检疫和屠宰检疫规程的,无法被检疫的,不得列入可以养殖、运输、售卖和食用的野生动物种类名单内。要坚守检疫的红线,这应该是《野生动物保护法》修订时的一个重要依据。同时我们建议《食品安全法》、《防疫法》等也应该进行相应的配套修订。

而对于科学研究、公众展示展演、文物保护、宠物交易、特别是药用等其他特殊情况,严格检疫,按照检疫规程来开展工作,或许也是需要继续努力的方向。人类花了几千年时间与家禽家畜打交道,仍然有禽流感、猪瘟等新的疾病让我们猝不及防。但至少,家禽家畜已经建立了相对完善的防疫检疫系统, 对人们蛋白质的刚需,这可能是最安全的选择。对我们不了解的野生动物,最佳的选择还是不要去用嘴来“探索”,因为你的一时口舌之欲,可能会让无数人付出生命与健康的代价。

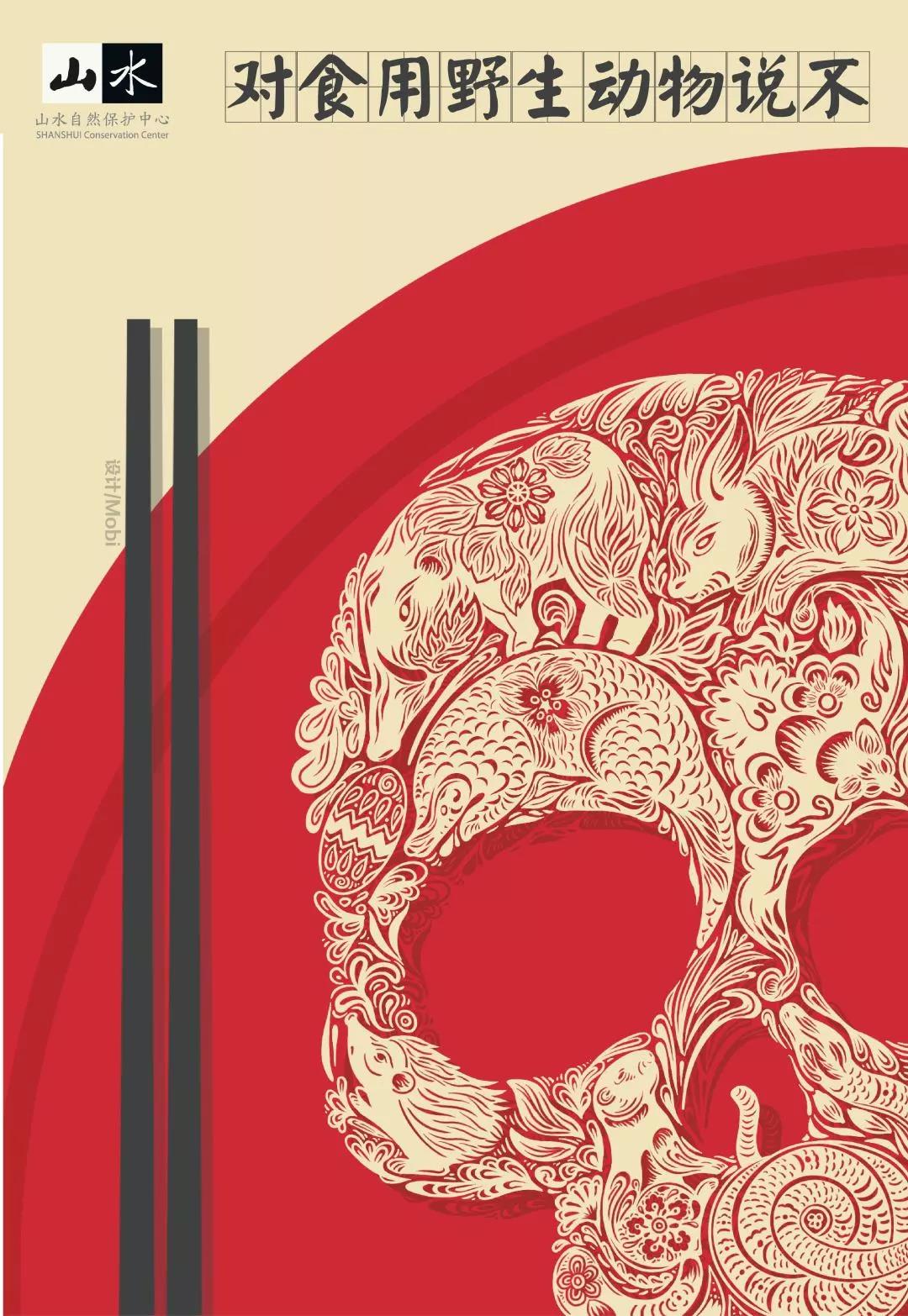

最后,我们希望对消费者说,作为一个对自己的健康负责,对公共卫生的安全有义务的公民,请“对食用野生动物说不”。

*本文头图为:喜马拉雅旱獭 摄影/彭建生