我们距离理想的野生动物监管有多远?

2月24日,十三届全国人大常委会第十六次会议审议通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》(后简称“《决定》”)。

2月24日,十三届全国人大常委会第十六次会议审议通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》(后简称“《决定》”)。从SARS到新冠肺炎,我们付出的代价不可谓不深刻。大家逐渐认识到滥食野生动物是一种陋习,野生动物的非法交易需要全面禁止。

随着《决定》的出台和野保法修订的逐步推进,我们发现,未来的重点之一,是根据相关法律和政策,让对于野生动物的管理、执法和监督有效的落地。过去一段时间,我们针对目前野生动物的监管做了一些整理,希望能够提供给大家一些参考。

01 野生动物交易:合法与非法之间

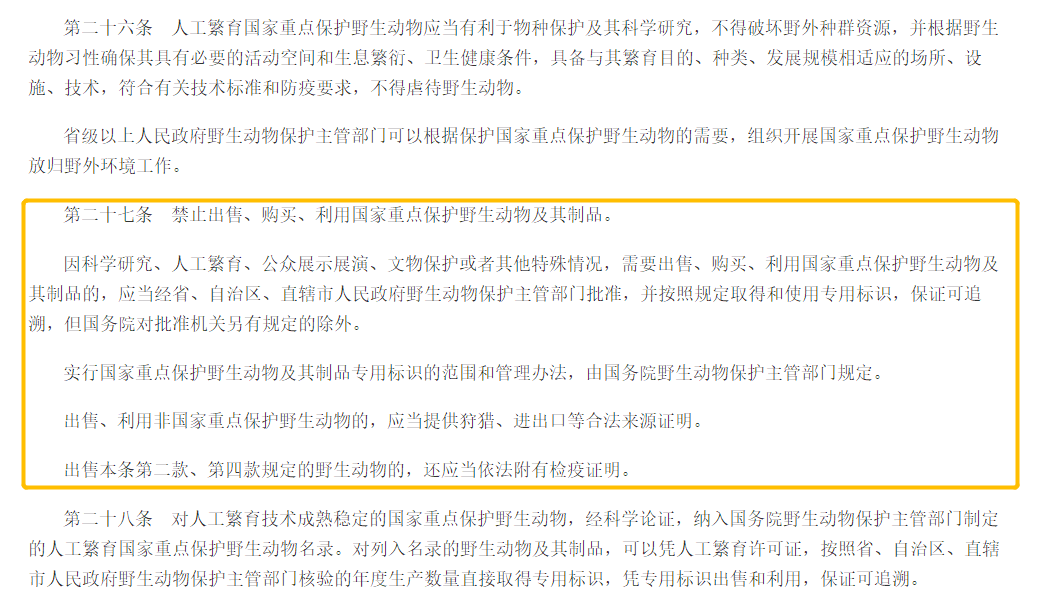

现行野生动物保护法以及《动物防疫法》等相关法律都做了明确的规定,比如《野保法》第二十七条 :

禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品。

实行国家重点保护野生动物及其制品专用标识的范围和管理办法,由国务院野生动物保护主管部门规定。

出售、利用非国家重点保护野生动物的,应当提供狩猎、进出口等合法来源证明。

出售本条 第二款、第四款规定的野生动物的,还应当依法附有检疫证明。

截图来源于野生动物保护法

截图来源于野生动物保护法也就是说,市场上交易的野生动物及其制品,应该和马路上行驶的机动车一样,每件都有一套与之匹配的证件。

👇

非国家重点保护野生动物:合法来源证明(猎捕、驯养繁殖、进出口)、检疫合格证明。

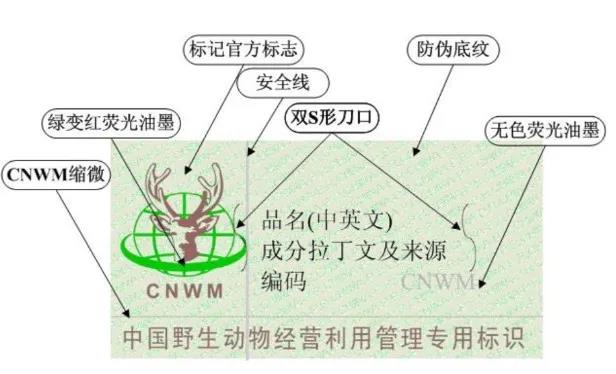

野生动物及其产品经营利用许可证示例 图片来源于网络

野生动物及其产品经营利用许可证示例 图片来源于网络令人遗憾的是,现实中这套证件系统并没有建立起来:

对国家重点保护野生动物,只有少数物种的产品被纳入到野生动物经营利用管理专用标识系统,并且专用标识针对的是商家和产品,并不能识别、记录、追溯到源头的野生动物个体是不是合法;对CITES附录中的野生动物个体或其制品从国外进口时也备有对应文件,可以认为它们是有证件的。除此之外的大部分野生动物,仍然是以针对商家的经营利用许可证来管理。

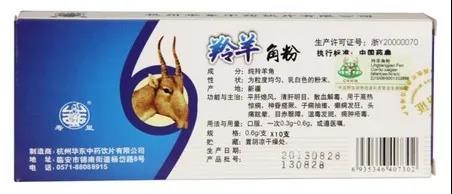

野生动物经营利用管理专用标识示例。图片来源于网络

野生动物经营利用管理专用标识示例。图片来源于网络所以现实中,执法人员或者消费者所能作为依据查验的,除了营业执照,只有商户的“野生动物经营利用许可证”。如果能细致管理,严格规定许可的物种和数量,商家每增加收购、出售、利用一批野生动物都能做好记录和审核,倒也还好;但实际操作中,这些许可证更多地成为了商家身份的资质证明。取得一次许可证就随意增加经营的物种、数量和用途。形成一种“一证在手,天下我有”的情形。

这就好像大部分机动车都没有上牌照,而拿到了驾驶证的人,可以跟交警说,我有驾驶证,所以我开的车就是可以上路的。

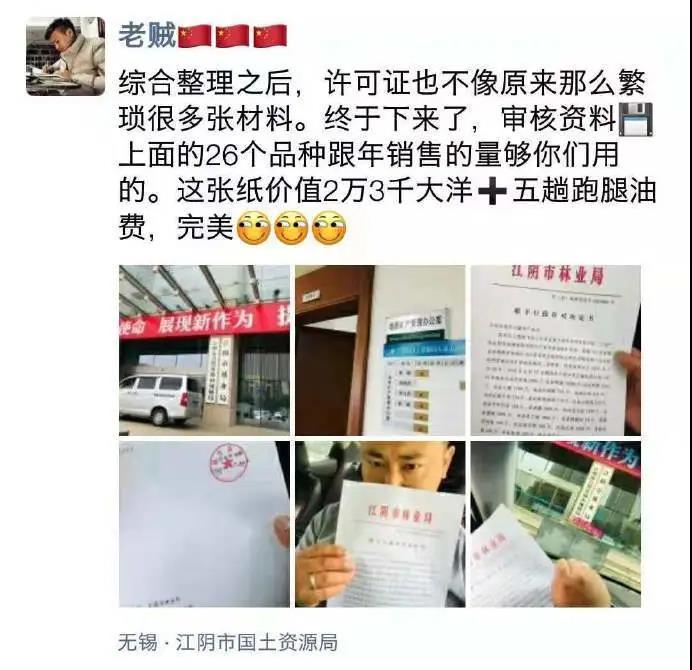

前不久在微博上刚刚曝光了一个江阴的“野味大亨”,长期从事非法野生动物交易,因为拿到了合法的经营许可,公然在网络上宣传:除了行政许可上写的,“还有其它几十种货私聊”,违法出售着三有动物,国家重点保护动物和境外物种。

02 许可证审批:不能任性的想发就发

然而,如此重要的许可证审批,审批流程依然缺乏管理。以人工繁育许可证为例,反盗猎志愿者在行动中发现,很多获得许可证的单位根本没有繁殖对应物种的场地条件和技术能力,所谓“养殖”的个体都是来自野捕催肥。对于非国家重点保护动物,很多时候猎捕、驯养繁殖的行政许可以及行政执法都在当地部门,管理和监督一体,很难做到自己管自己。

这就好像一个机场提出,为了方便旅客出行,要简化甚至取消安检——完全放弃了自己作为监管者应尽的职责。无论是对于野生动物保护还是公共卫生安全,这种改变的威胁都是显然易见的。

与此同时,对国家重点保护野生动物的驯养繁殖、经营利用的审批责任也在逐步下移给省级以下的部门——虽然不能简单地认为县、市级部门的审批管理一定会比省级、国家林草局的要松懈,但这一变化总使人感到对监管的重视程度在降低。

“放管服” 改革固然有利于提高政府效率,也是发展的趋势,但是下放业务的同时必须明确监督和管理职责,并配套保障其有效运行的机制体制。野生动物监管是一项复杂而系统的工作,涉及的方面非常之多,我们的整理还很初步,希望做一些简单的建议:

首先,对野生动物的经营交易,能够从目前的针对经营者的管理,完善到对于经营对象的管理。即从目前对于商家证件审批,延伸到对于交易物种的个体追溯。避免一个商家持有一个许可,就可以不受限制的交易野生动物情况出现。尽量保证每个个体或者至少每批次的野生动物交易都能被验证,被检查。

其次,不管未来的管理权限如何逐步下放以及根据名录进行区别对待,依然能够在每个层级明确管理、执法和监督的职责。行政许可、行政执法以及执法监督能够有效的分开,避免“既当裁判员,又当运动员”的现象,并且增加信息公开,实现公众的监督与参与。

-END-

*封面头图:岩松鼠 摄影/张棽

关于ART(Action Research Team)

如有需要请联系contact@shanshui.org