果子狸的鼓眼泡和白天缩起的瞳孔 摄影/baboon

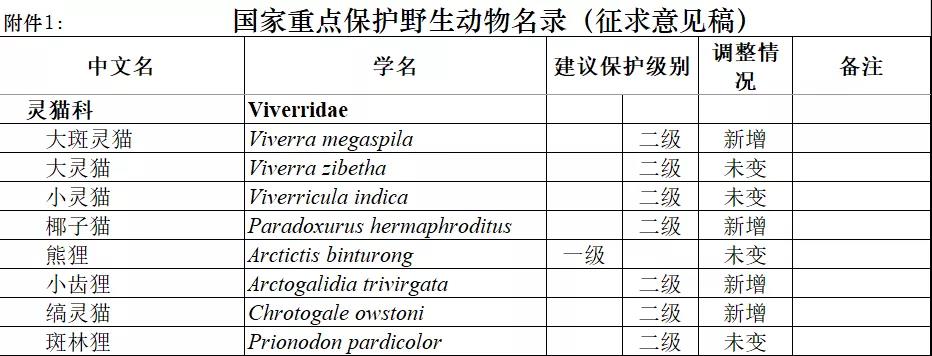

根据IUCN红皮书的分类体系,现存灵猫科共有33种,分属于4亚科:(1)灵猫亚科:地栖、偏肉食性,长相特点是脖子下面和整条尾巴都是黑白环,身上是黑白斑;共6种,其中3种在中国有分布,即大灵猫、大斑灵猫和小灵猫。(2)缟狸亚科:亚洲特产,偏地栖、偏肉食性,长相特点是吻部都很怪,要么延长要么扩宽;共4种,其中1种在中国有分布,即长颌带狸(即本版保护名录中所称“缟灵猫”);另外獭狸(Cynogale bennettii)在中国是否有分布还存疑,这种最奇特的灵猫科在水中捕鱼和蛙为生,有传闻曾出现在云南异龙湖等湖区,但以那些湖区的开发现状,至少是不太可能有现存种群了。

(3)长尾狸亚科:亚洲特产,树栖、杂食性,长相特点是胖乎乎的体型、大粗尾巴和大宽脚掌;共7种,其中4种在中国有分布,即果子狸、椰子狸、小齿狸和熊狸。

(4)獛亚科:分布在非洲、南欧和阿拉伯,偏树栖、偏肉食性,灵猫科中行为和体型最接近猫科的家族,共16种,中国都没有分布。

在这33种灵猫科中,1种极危(CR)、3种濒危(EN)、6种易危(VU),除了易危中包括3种非洲的獛亚科外,其余6种处境危急的灵猫科全分布在亚洲,其中3种在中国有分布。

此外,我国的斑林狸和东南亚的缟林狸(Prionodon linsang)曾被划入灵猫科(灵猫科曾经是分类学家的垃圾桶,獴科、马岛狸科、双斑狸科等当初看不清分类地位的食肉目类群都曾被丢进灵猫科,又被后来的分类学家一个个捞出来独立成科);但2003年的分子生物学研究显示,亚洲林狸类与灵猫科的关系很远,而是猫科的姊妹群,应独立为林狸科(Prionodontidae),而主要分布于我国的斑林狸则是林狸科唯二的成员之一。在身体结构上,林狸科缺少了灵猫科最著名的特征——会阴部的气味腺;而且与多数灵猫科只能半缩爪子不同,林狸科和猫科一样,可以把爪子完全缩回爪鞘中。为了配合高度树栖的生活,它们还有一条和身体等长的大尾巴。齿式上,林狸科的牙齿形状完全为食肉而生,虽然在裂齿之后还保留有臼齿,但已退化得派不上用场——它们和猫科一样,完全放弃了吃素的退路。

大灵猫是最漂亮的灵猫科之一,体型比家猫大一些,灰色的侧扁躯干上布满云纹,脖子下面是漂亮的黑白条纹,尾巴上有6个左右的白环。走路的姿势是弓着背走猫步,身手不算敏捷,性格颇为沉稳,食物以蜥蜴、蛙、鱼、螃蟹和虫子为主,也偷袭睡觉的鸟类,还喜欢翻垃圾箱。分布在我国南方、东南亚和南亚北部的喜马拉雅山区。偏好的栖息地是中高海拔的热带和亚热带山地森林,在印度甚至分布到海拔3080米;但在次生林和毗邻森林的农田也能过得不错。在人类看不上的山区栖息,还不介意和人类共存,这俩特征合一起,大灵猫本该对人类活动有极强的抗性;而且监测显示,在老挝和越南的一些野味贸易长期肆虐的地区,大灵猫在其它动物被赶尽杀绝后还能坚韧地在林中繁衍生息。在泰国、柬埔寨、缅甸、孟加拉、印度和尼泊尔都有健康的大灵猫种群,IUCN甚至在2015年将它的受胁级别从近危(NT)下调至无危(LC)。

大灵猫,Tontan travel摄自泰国岗卡章国家公园(Kaeng Krachan NP);

共享协议CC BY-SA 2.0;来源网站:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Large_Indian_Civet,_Viverra_zibetha_in_Kaeng_Krachan_national_park.jpg

但就是这么能扛的一个物种,竟然在中国快绝迹了!大灵猫曾广布于秦岭以南的整个中国大陆和海南岛,全球分布范围的一大半都落在我国境内。可以说,大灵猫和老虎一样,曾是主产于我国的动物。但在自动相机大范围普及后,人们发现大灵猫竟然悄无声息地从中国绝大部分土地上消失了,仅存于云南、四川、广西、贵州和藏东南等地的零星地区。根据《中国兽类野外手册》(2009)估计,20世纪50年代以来大多数地区的大灵猫种群下降了94%-99%,而现在的情况可能更糟。大灵猫海南亚种(V. z. hainana)可能已经绝种。栖息地破坏和盗猎可能是罪魁祸首,但这无法解释为何东南亚那些狩猎更严重的国家的大灵猫种群却依然坚挺。大灵猫在我国锐减的原因至今不明,亟需获得更高级别的保护和关注。

云南孟连监测到的大灵猫拉粑粑数据 数据来源/山水自然保护中心

大斑灵猫是大灵猫的亲戚,最大的区别是背上长了一列浓密的黑鬃,从后颈延伸到尾尖,所以它尾巴上的白环不是连续的,而是一个个上方开口的“U”形;另一个特点是身上不是云纹而是一堆大黑点。大斑灵猫和大灵猫的分布范围在东南亚重叠,但没有进入南亚,在我国也仅分布于云南和广西边境地区。大灵猫偏好中高海拔山地,而大斑灵猫的最爱是低海拔平地。其绝大多数的分布区海拔低于300米;但如果地势够平缓,小气候够暖湿,它们也可以在更高海拔的地区生活,最高的分布点海拔780米。看看大斑灵猫的喜好生境,猜也能猜到这小可怜的境遇好不了——热带低海拔平地,是最适于开发和耕作的地区。目前大斑灵猫最大的聚居地在柬埔寨,在缅甸和老挝也可能隐藏着更多的未知种群。在我国这个物种的记录一直很少,70年代至1998年间共收集到8张皮,之后再无记录,直到2015年在西双版纳重新被自动相机拍到。

泰国绿山野生动物园(Khao Kheow Open Zoo)的大斑灵猫 摄影/野夫

小灵猫的体型更为小巧,体色也更为花哨,颈部和脊背有黑色纵纹,尾巴有黑白环纹,并且白环的数量比大灵猫和大斑灵猫都多;身上则密布大黑点。气质上活泼机灵,远不似大灵猫沉稳,更像猫和黄鼠狼的结合体,生态位也像它俩的结合体,积极捕猎鼠、鸟、蛇和大型昆虫,也吃果实和翻垃圾。它们比大灵猫更适应人类世界,当人类熟睡后出没于乡村甚至城市街道。分布范围遍及包括台湾和海南在内的我国南方,以及南亚和东南亚。但作为一种地栖中型食肉类,小灵猫面临的盗猎压力仍然很大,也不能完全脱离森林迁居人类城市,因此维持二级保护是合理的。

果子狸又叫花面狸,台湾叫它白鼻心,云南叫它破脸狗。最大特点是一张大花脸,而且各个亚种的脸部花纹差异极大。在国外分布在东南亚和南亚的喜马拉雅山南麓。在我国,果子狸的分布区一直向北延伸到北京;它是灵猫科唯一越过秦岭分布到古北界的种类,北京也因此成为灵猫科在全球的分布北界。作为唯一适应寒冷生活的灵猫科,果子狸在冬季会长时间呆在树洞中睡觉,减少活动,但不会真正冬眠。它对人类世界有较强的适应性;但另一方面,果子狸可能又是国内名气最大的“野味”之一,饱受盗猎之苦。

北京郊区的红外相机拍摄到的果子狸一家 数据来源/山水自然保护中心

椰子狸体型比来自北方的果子狸瘦小,广布于南亚和包括马来群岛在内的东南亚,在我国分布于云南、两广、海南等地。它们的面部斑纹像浣熊,对人类世界的适应力也与浣熊相近,是亚洲热带最常见的食肉类之一。在我国由于边缘分布,种群容易因盗猎而下降。

椰子狸:Bernard dupont摄自泰国考亚国家公园(Khao Yai NP),CC BY-SA 2.0,来源网站:

https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_palm_civet#/media/File:Common_Palm_Civet_(Paradoxurus_hermaphroditus)_(7781509830).jpg

小齿狸可谓是长相上最接近小精灵的灵猫科;与大哥果子狸、二哥椰子狸不同,它有一双招风耳,而且位置比前面两种都靠下;而且耳朵内侧还是鲜艳的肉色。夜巡时,探照灯照到此君时,首先映入眼帘的便是一双醒目的粉色大耳朵……再配上小黑脸和红眼睛,气质颇为诡异。它的尾巴也比果子狸和椰子狸长出一截,而且更加柔软,可以像绳子一样弯曲成各种形状;表明它的树栖性远高于果子狸和椰子狸。这也导致小齿狸成为亚洲最难监测的灵猫科之一,因为它极少下树,常规的自动相机调查根本拍不到,唯一靠谱的调查方式只有夜巡。小齿狸分布于东南亚和印度东北部,在我国曾边缘分布于云南南部和广西南部,但已多年没有记录。它与果子狸和椰子狸不同,是极度依赖常绿林的物种,对人类侵扰的抗性远没有前两者那么强,更易濒危。

小齿狸:Tontan Travel摄自泰国考亚国家公园,CC BY-SA 2.0,来源网站:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small-toothed_Palm_Civet,_Arctogalidia_trivirgata_in_Khao_Yai_national_park_(20757398043).jpg

熊狸在云南被称为“糯米熊”,顾名思义,是一种长得像小黑熊的大可爱。它是灵猫科中体形第二大的种类,仅次于非洲灵猫(Civettictis civetta)。与小熊最显著的区别是多了一条和身体等长的大尾巴;而且这个尾巴还像第五只手一样有抓握功能,在爬树时充当保险绳,或者让熊狸以猴子捞月的姿势倒挂在树枝上。全世界只有两种食肉目拥有这种可以当手用的尾巴,另一种是南美的浣熊科的蜜熊(Potos flavus)。但别看熊狸家伙事了得,其实在树上并不灵活,经常要下到地面才能从一棵树换到另一棵树,树栖性不如小齿狸,因此比小齿狸更容易被自动相机拍到。熊狸的另一个独特之处是:阴腺会分泌爆米花气味。

除了长相,熊狸在很多方面都在灵猫科中独树一帜。它性格豪爽,在受威胁时会变得异常凶猛,比如在泰国野捕过上百只动物的Lonnie Grassman博士认为熊狸比豹子更可怕,因为包括豹子在内的一众猛兽,在被带上项圈后被放归时,会一溜烟地跑进森林,唯独熊狸在出笼后会反过来追击抓它的人,“它们要来杀你。”而在开心时,熊狸也会发出咯咯笑的声音。此外熊狸比其它灵猫科更偏爱群居,母亲经常和子女一起生活,有时甚至熊狸爸爸也会加入群体,组成幸福的一家子。熊狸还是少数雌性比雄性大的动物,雌性体型比雄性大出20%,因此种群内都是雌性占支配地位。与其它夜猫子亲戚不同,熊狸在白天也会出来活动;早年的西双版纳科考报告曾提到在上午见到熊狸和长臂猿、巨松鼠在同一棵榕树上大快朵颐。但这种景象在我国已成历史。作为亚洲体型最大的树栖动物之一,熊狸对于热带成熟林有着极高的依赖性;它需要大树为之提供栖身之所,需要大量的榕树提供它最爱吃的果实,需要大片的连续莽林挡住猎人的脚步。熊狸的这种生境喜好注定了它会成为人类大开发下的首当其冲的牺牲品之一。随着热带低地森林被开发、大树被砍伐,熊狸在我国处境堪忧,已从广西绝迹,目前仅存于云南最南部的西双版纳等几片保护区内,已多年没有活体记录,最近的一次确凿记录是2014年云南瑞丽街头售卖的一具新鲜尸体……在国外熊狸广布于东南亚和南亚的喜马拉雅山南麓林区,情况还不算特别危急,但随着各国对成熟林的开发,数量也一直下降。

长颌带狸也许是我国的本土食肉类中混得最惨的,明明个子不小,长相也够清奇,却连个统一的中文名都没有。当地人叫它八卦猫,因其颈背有一对“八”形的黑纹;《中国濒危动物红皮书》(汪松,1998)称其为印支缟狸;《世界兽类名称》(汪松、王家骏、罗一宁,1994)、《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016)、《中国哺乳动物多样性(第二版)》(蒋志刚等,2017)、三有保护动物名录和这次的新版野生动物保护名录都称为缟灵猫;而包括《中国兽类野外手册》和国家动物博物馆、百度百科在内,大多数时候它都被称为长颌带狸,这可能也是流传最广的名字,也便于和其东南亚的远亲缟狸(Hemigalus derbyanus)相区分。

长颌带狸,Alan Hill摄自英国Newquay Zoo,除越南菊芳国家公园外繁殖长颌带狸最成功的动物园。

它是世界上最珍稀的灵猫科动物之一,也是亚洲分布区最狭小的食肉目之一,仅沿着长山山脉(安南山脉)分布于越南、老挝和我国云南南部。它独特的狭长吻部和纤细的牙齿是为了在林下厚厚的落叶层中搜寻蚯蚓和其它小动物。因为只有湿润森林的土壤才富含蚯蚓,所以长颌带狸极度依赖热带湿润森林,从不出现在干燥的森林中,极易受到栖息地破坏的影响。取食蚯蚓也使得长颌带狸成为地栖性最高的灵猫科之一,更易受到猎套和陷阱的伤害。在IUCN(2015)的最新评估中,长颌带狸被认为可能已从中国绝迹,但2016年和2018年相继在云南红河州的大围山和西双版纳州的勐腊被自动相机拍到。这两组照片不但证实了长颌带狸在我国尚存,还将它的全球分布边界向西扩了几十公里(之前没有资料显示西双版纳有长颌带狸分布)。

为了保护长颌带狸,越南、英国和法国的动物园甚至启动了圈养繁殖项目,由越南的菊芳国家公园(Cuc Phuong National Park)提供救助个体,试图建立人工种群。但效果很不理想,繁殖率很低,幼崽死亡率很高,目前整个繁育项目仅剩18只个体(11雄7雌),2014年以来仅繁殖成功过一次——2019年英国的纽基动物园(Newquay Zoo)成功诞下一只幼崽。曾拥有最大人工种群的菊芳国家公园,目前仅剩7只雄性,没有雌性了。

斑林狸在有些地方俗称“彪鼠”,因其个子比松鼠大不了多少。它的分布范围从越南和柬埔寨一直北达秦岭,向西延伸到喜马拉雅山南麓,也是主产于我国的奇兽。虽然长得像灵猫科,但它却是不折不扣的微缩猛兽,在树冠和灌木丛追击老鼠和蜥蜴等猎物。尽管也依赖热带和亚热带常绿林,但树栖性低于小齿狸和熊狸,更偏好森林-灌丛交错生境和林缘生境,因此对人类干扰的抗性较强。由于也会下到地面活动,在网上时不时会看到斑林狸被夹子夹住或陷阱捕获或当街售卖的照片或视频——万幸的是,吃货们似乎不喜欢它的味道。

灵猫和林狸,由于昼伏夜出而沦为大众最不熟悉(因此也最不关心)的兽类类群之一。讽刺的是,由于活动规律性过强,又沦为野味交易中的常客,更不幸的是,由于很多种类依赖热带成熟林,又经常被人类大开发逼得走投无路。所幸它们生性能忍,深谙大隐隐于市的道理,才能在人类世界发展最迅速的地区存活至今。但再吃苦耐劳的动物,也无法在栖息地破坏和过度狩猎的双重打击下支撑太久,为了让这些神秘、美丽、独特的暗夜行者在我国的森林中继续漫步,请和我们一起,从现在开始关注它们。

叼着野生香蕉的果子狸 摄影/李成

叼着野生香蕉的果子狸 摄影/李成