环评防线上,能有这样的哨兵守望生物多样性吗?

今天来聊的话题是中国生态环境保护的一道重要防线——环境影响评价,也就是我们日常说的“环评”。关注中国生物多样性的保护工作者们一直希望能够充分发挥环评的作用,然而守卫这条防线是一项极具挑战的任务,因为环评不仅仅是把破坏挡住就好了——以推动经济、社会、文化发展等为目标的各种规划和建设项目,在实施的过程中和实施后都难免会对自然生态产生这样那样的影响;而环评需要分析、预测、评估这些潜在影响,提出预防或减轻不良影响的措施,并进行跟踪监测。环评一方面要发现、阻挡破坏性影响的发生,同时也不能一味严防死守,更需要引导建设项目控制、管理环境影响。

徜徉在三江源国家公园的雪豹。我们希望环评防线能够有效守护这些生灵的自然家园。

徜徉在三江源国家公园的雪豹。我们希望环评防线能够有效守护这些生灵的自然家园。

自2003年《中华人民共和国环境影响评价法》正式生效以来近20年的“服役期”中,环评防线也几经调整升级:《环评法》两次修订,相关的法规、导则、标准等也在不断补充完善,而现在十四五规划正在对环评与排污制度进行又一轮改革。山水自然观察项目的小伙伴们自2019年开始了环评相关的工作,希望为这条防线的优化升级贡献一份力量。

01 环评防线需要清晰的视野

保护工作者在进行物种调查。而许多环评调查由于周期短、经费有限,很难达到充分调查的要求。 摄影/程婷婷

除此以外,一旦环评评估出了负面影响,建设单位也需要投入资源来设计和实施应对措施;这样一来,在监管不到位的情况下,难免会有投机取巧者刻意选择不作为,以达到“节约开支”的目的。因此环评材料错报、漏报的情况时有发生。

而负有审批、监管职责的“防线守卫”,也经常面临信息不足而无从判定的局面。

打开视野,走好环评第一步

我国的环境影响评价制度对于建设项目环评实行分类管理的方法。依据《中华人民共和国环境影响评价法》(2017年修订版)第十六条,建设项目环评按照可能造成的环境影响程度,分成报告书、报告表和登记表三类。具体来说,建设项目需依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,考虑到项目的行业和规模,以及是否涉及环境敏感区域(国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线等),给出分类结果。对于生态影响较高的行业以及涉及环境敏感区的项目,需编制环评报告书,实行更为严格的报告编制要求。

比如一个土砂石开采项目涉及了环境敏感区域,则需要编写详尽的环境影响报告书;

而小规模畜禽养殖(规模未达到5000头生猪的水平)只要不涉及环境敏感区域的,只需要简单地填写环境影响登记表即可。

准确分类之后,还需要依《环境影响评价技术导则 生态影响》规定,“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地(含水域)范围”,划分评价工作等级,并按对应标准进行生态现状调查。“生态影响导则”对于涉及特殊或重要生态敏感区的建设项目,进行一级评价,要求实测生物多样性数据,给出生物物种名录和受保护野生动植物物种调查资料。

在雅鲁藏布大峡谷这样的环境敏感区域进行建设,就需要进行全面评价。摄影/依严

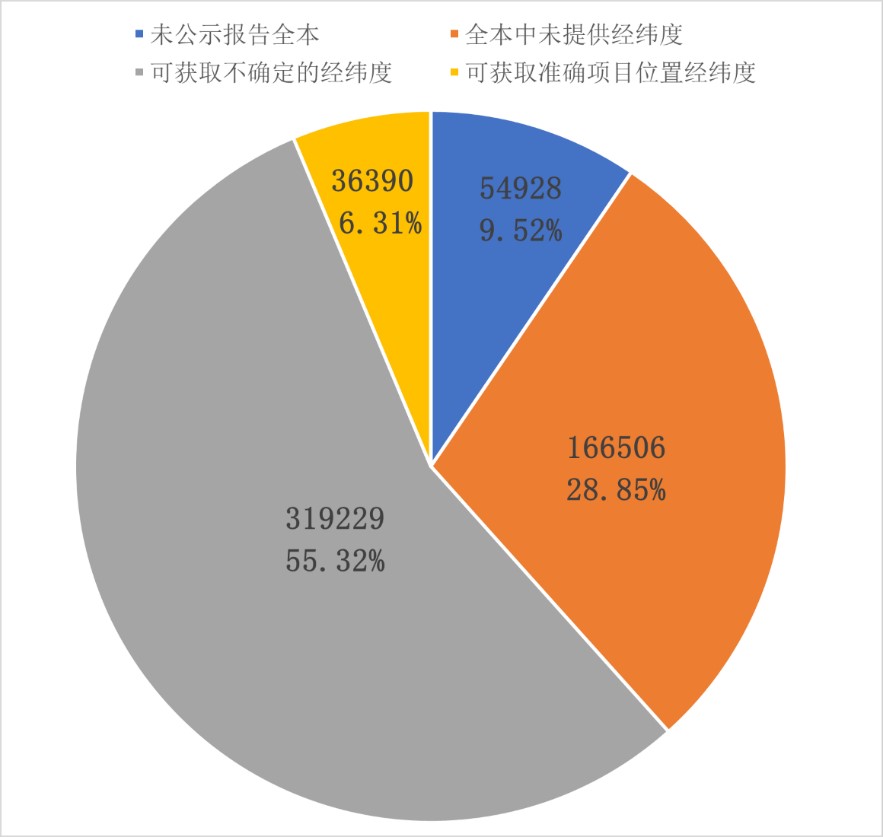

山水收集自生态环境部门官网信息公示的共57.7万个建设项目环评的信息公开和建设项目位置数据披露情况。

当建设单位/环评单位未准确识别环境敏感区,将具有生态影响的项目错误分类为辖免或仅简单登记,会导致环评调查要求被降低,环评结果有所错漏。

在环评审批过程中,审批部门再不能发现分类分级不当,以及关键评价内容的缺失,就可能导致低估生物多样性影响的建设项目获批。

02 视野全开的数据哨兵

我能当这个哨兵么?

试想如果有这样一个权威的数据平台,整合了全部的环境敏感区域空间信息:项目需要进行环评时,只要输入计划的项目地址经纬度,就可以由系统自动告知是否触及环境敏感区域,并据此对项目进行分类和评价工作等级划分;这样的方式显然会比人为主观评判要客观、准确,操作起来也更为高效。

此外,这样的数据平台也可以成为可靠的信息源,帮助建设单位在更早期的规划选址阶段识别需要规避的敏感区域,预防生态风险。

山水也在这个方向上做了一些尝试:自然观察项目的小伙伴和北京大学自然保护与社会发展研究中心合作开发了一款数据工具——生物多样性影响评估工具Biodiversity Impact Assessment Tool,简称BiA工具。

网页版:https://bia.chinanaturewatch.org/

扫码进入BiA工具小程序

03 数据库和信息网

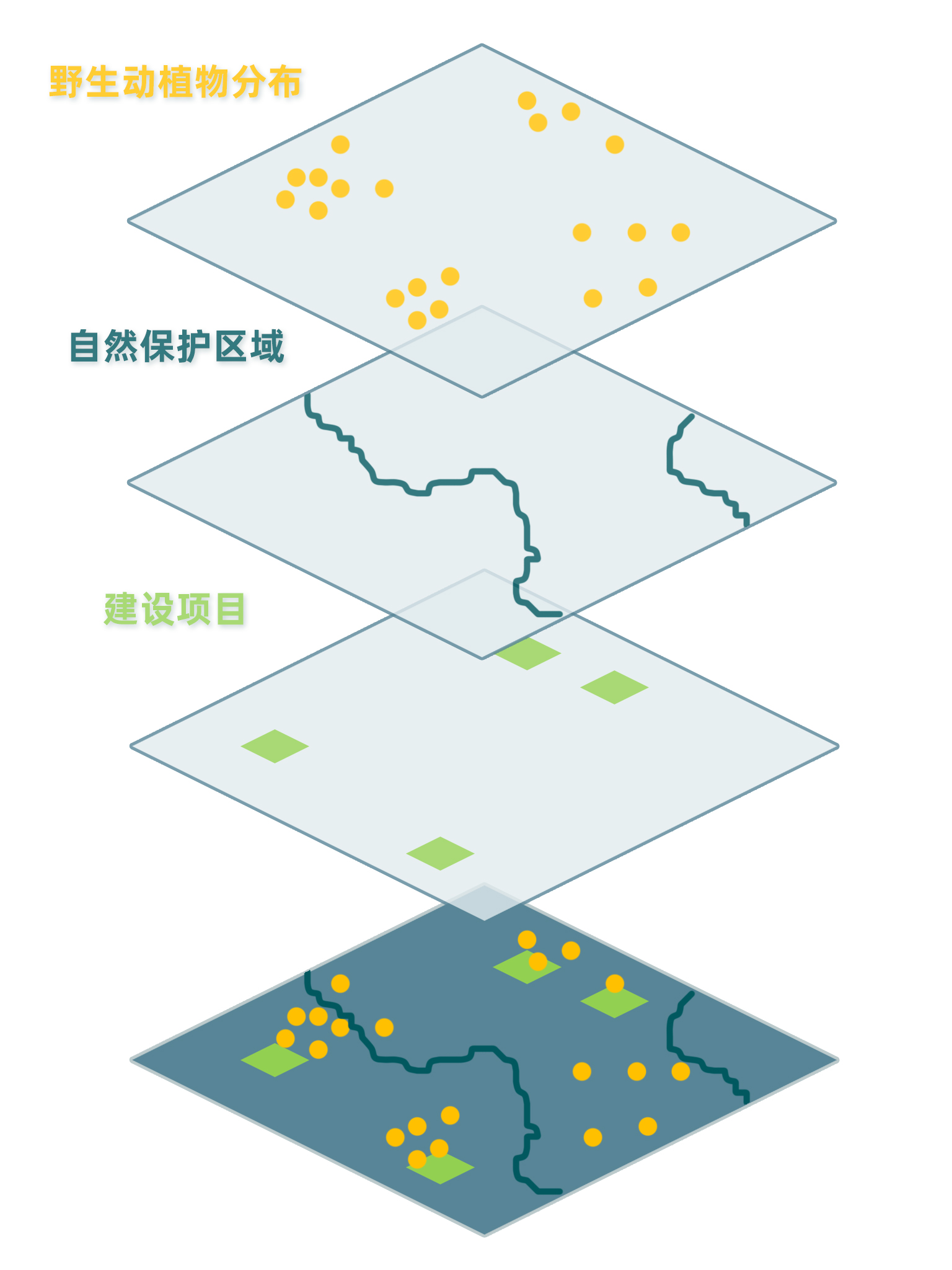

BiA工具叠加了物种分布数据、保护地数据和建设项目数据 制图/真菌

要保证这样一个体量巨大的数据库维持更新、确保数据的及时有效,显然还需要一个与之匹配的信息管理网络——标准化的生物多样性数据调查、收集、整理渠道和相应的机制。比如许多评价工作分类、评价工作等级较高的建设项目,若能按要求收集物种多样性等调查数据,这些具有较高准确性和使用价值的数据同样可以在标准化后汇总入生物多样性数据库。

有了这些工具的支持,无论是“哨兵”的侦察守卫,还是“向导”提供咨询,自然都会游刃有余、事半功倍。

当然,升级优化环评防线的重点,并不在于开发数据工具来承担哨兵的职责;而在于从机制上尽量保证环评的每个步骤,从分类和评价工作等级划分、材料编制到审批和监管,都能有充分的数据作为依据,也确实能将这些数据应用于决策。

关于我们的工作

感谢以下机构对本项目的贡献:

中华环境保护基金会

广州珠湾人和生态环境研究中心

广州绿网环境保护服务中心

北京市朝阳区自然之友环境研究所

再次致谢BiA工具的众多合作伙伴:

BiA工具联合发起伙伴

战略合作伙伴

公开数据库

支持单位

-END-

撰文/邸皓

编辑/李彦臻