北京奥森:整点“活”让城市公园活起来

割除作业中

当初奥森种植芦苇除景观营造的目的外,也有保持水质的需要。填满奥森公园庞大湿地的水体不是干干净净的自来水,而是生活污水处理后的中水。中水虽然经过一些处理,但仍然富集了氮、磷等营养物质,夏季气温升高时,微型藻类就会在其中爆发增长,造成水质恶化变臭。种植芦苇等水生植物可以吸收和移除营养物质,以免水体富营养化,但需要定期进行割除,否则任其在水中的腐烂、分解,被吸收的营养物将再次回到水体中。消防也是很重要的考虑因素——秋冬季节天气干燥,道路旁的芦苇只要一点火星就可能被引燃,尽管整个冬天在湿地附近都有消防车待命,也不能完全消除防火方面的压力。

另一方面,芦苇丛作为野生动物的重要栖息地,也不能简单地一割了之。冬季棕头鸦雀等鸟类会在此觅食越冬,而到了四月,北京最早羽化的蜻蜓之一,低斑蜻即将羽化,而生活在水中的稚虫需要借助芦苇杆爬出水面进行蜕变,对于这个已被IUCN红色名录列为极危的物种,日益减少的芦苇浅滩栖息地至关重要。等到夏季来临,这些芦苇丛也会成为东方大苇莺繁殖的场所,它们会在其中筑巢,茂密的芦苇为它们挡住周围熙攘游客的干扰。

棕头鸦雀

东方大苇莺每年夏季在芦苇丛中繁殖,用细草叶子把邻近的几棵芦苇编织在一起,在中间编出一个杯状的鸟巢,就在这里面繁殖。这小小的巢中故事也很多,大杜鹃自己不筑巢,往往就在东方大苇莺的巢中产卵寄生。图为科研资料,平时不鼓励拍鸟巢。

奥森园林工程部的王军主任认为:所有的园林操作都必须在各种因素之间寻找平衡,“一碗水要端平”。当人们尝试在人类主导的环境下为野生动物营造栖息地,往往就需要像这样协调多种因素。在我们和自然之友野鸟会等保护机构的建议下,奥森现今采用了一套多组操作“见缝插针”式的水生植物管理方案:秋冬之交把沿岸道路5米内的芦苇割除,以满足冬季防火要求,其余芦苇保留给越冬鸟类使用;初春越冬鸟类有了其他栖息地时,再把剩余芦苇割除,但保留湖心岛上的以供低斑蜻羽化及部分鸟类过渡使用,直到新一茬的芦苇长出为夏季繁殖鸟提供筑巢场所;如果新芦苇长得太快,还需要赶在繁殖季开始前,瞅准时机再加割一波芦苇。

留下的芦苇岛

奥森冬季至春季在保证消防安全的前提下保留几丛芦苇,其中栖息的鸟类引来众人拍摄。

奥森的湿地看似十分自然,其实需要无数精细的人工操作措施,才能维持这种“自然”的平衡状态。除了见缝插针的割芦苇操作,也需要通过其他手段去干预湿地的自然演替。

奥海北边的这片湿地是珍贵的栖息地,特别是割除芦苇后留下的滩涂,是北京非常缺乏的适宜鸻鹬等涉禽停歇的生境。在自然演替的过程中,生长在岸边的旱柳作为演替的先锋物种,将逐渐向湿地中扩展,并努力将这片湿地发展成灌丛、树林。但在公园这样的人工湿地中,如果我们对自然演替的过程袖手旁观,园内本来稀少的滩涂湿地类型栖息地就会继续逐年减少。因此奥森还会在每次割除芦苇时除去一些旱柳萌蘖,通过限制滩涂上旱柳的生长来延缓演替,在面积有限的湿地保护区中维持一定的滩涂和芦苇丛面积,为利用这些栖息地的鸟类保留空间。

芦苇滩涂和旱柳

奥森的自然地被

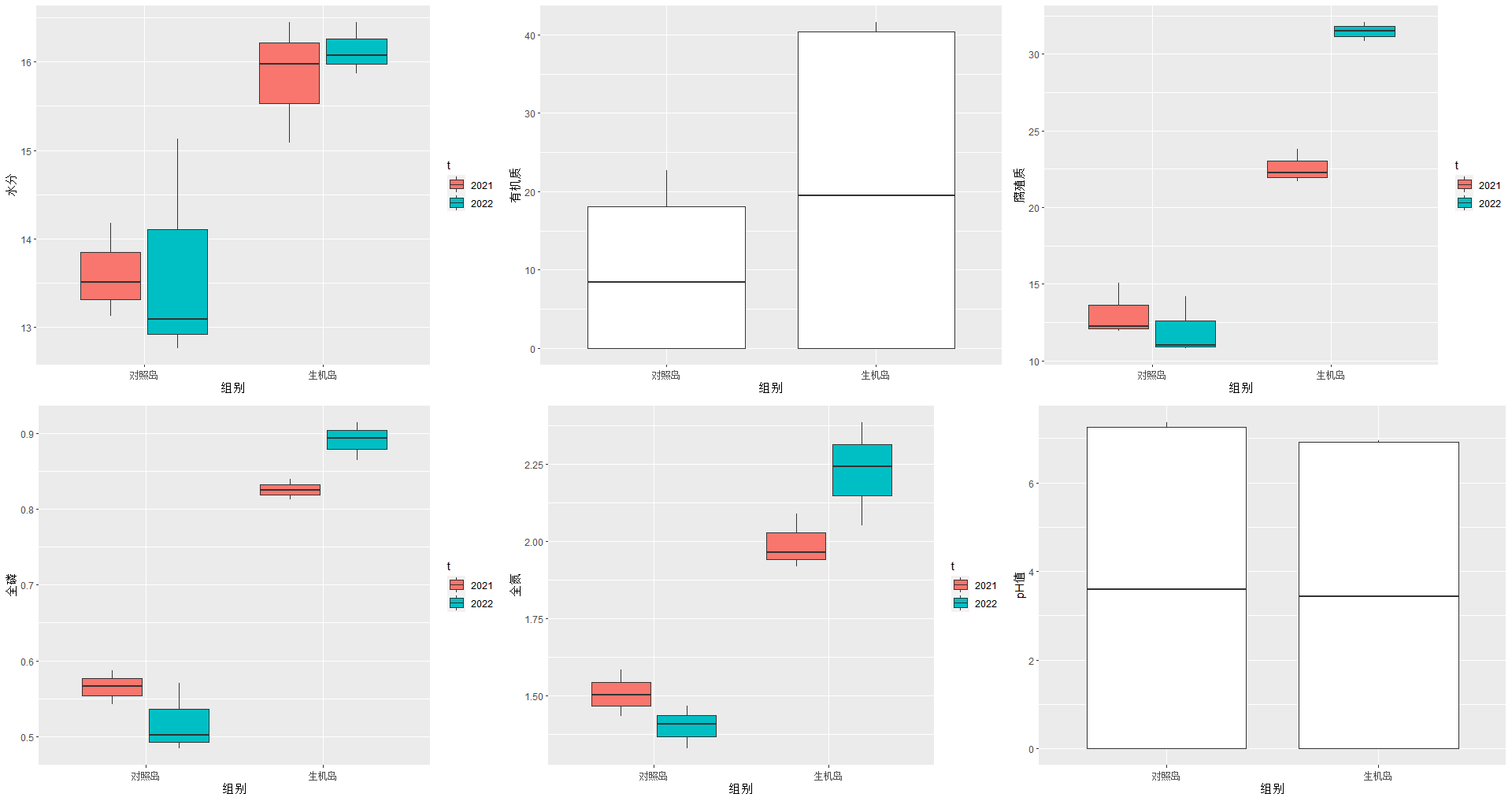

一般来说,出于防火和景观方面的考虑,绿地会选择在秋末把落叶清理干净。不过,这样在清理落叶的同时,也清掉了本应分解回归土壤的营养物质,和昆虫甚至刺猬等小动物的越冬空间。奥森管理中也在考虑“放过”一些枯落物——奥海东侧的一个小岛上,悄悄开展了减少落叶清扫的尝试。我们把它叫作“生机岛”,希望多保留一些落叶这个简单的措施,能够增加土壤肥力,并让昆虫、刺猬等动物能在其中越冬。开始采取减少落叶清理的措施后的第二年,岛上的昆虫陷阱调查中就开始规律地捕捉到步甲——这是一类捕食性昆虫,也被认为对环境有指示作用。南侧采取常规管理作为对照的另一个小岛则没有发现这样的变化。与冬季的芦苇丛一样,保留这些落叶不扫也面临着很大的防火压力,好在这片试点区域是一个小岛,一定程度上隔离了火灾风险,岛的入口和出口也都放上了解说牌,在解释措施的同时,提醒游客严禁烟火。

生机岛上的枯落物和草本植物

在“生机岛”上和奥森雨燕塔旁边,各有看似乱糟糟的一大堆树枝,其实是被称为本杰士堆的装置,这个措施最早用于在动物园给动物丰容,它可以在灌木不足的情况下起到类似灌丛的作用,给野生动物提供有遮蔽的安全空间,同时还有利于保护周边的野生地被不受踩踏、生长更加旺盛。装置搭建完成后我们在一旁安装了红外相机,也确实发现蒙古兔、刺猬和黄鼠狼都喜欢光顾,有刺猬躲在本杰士堆中睡觉,甚至红喉歌鸲之类的鸟类也会把它当作灌丛来利用。

睡觉(被做调查的人类吵醒,又钻回去继续睡)的刺猬

摄影/田野

仅从营造野生动物栖息地的角度看,栽植胡枝子、荆条这样的本土灌木效果显然会更好,它们为传粉昆虫提供食源、蜜源的功能是这堆乱树枝所没有的。(推荐阅读:520,收下这本招蜂引蝶的送花指南!)而本杰士堆的优势则在于市民的参与,从搭建开始我们就邀请了市民志愿者参与;装置完成后也比游客们习以为常的绿化灌木更能吸引注意力,结合说明牌,游客能够了解到看似“乱糟糟”的遮蔽场所对野生动物的重要性。

搭建本杰士堆的市民志愿者

在本杰士堆说明牌前驻足的游客

奥森随着时间的推移不断生长,今后许多新的问题也会涌现。对这样一个在市中心努力维持万物共存可能性的公园来说,寻求平衡的人工干预一刻也不能停止。现在奥森和各家关心奥森自然保护的机构所探索的,与在荒野划定保护区不同,是关注每天数万游客的密集人类活动与生物多样性共存的“非典型”自然保护。这相当于是在受人类活动影响很大的地方,再靠人去开展正确的行动,在“夹缝”中寻求平衡,维持多样性。这也符合“兼容性保护”的思想:在同一片地上不仅可以实现生产、居住、游憩等满足人类需求的功能,同时也为多种其他生物尽可能提供了丰富的栖息地。