互相关联的挑战:COP27大会气候与生物多样性协同治理边会回顾

与会成员合影

多家机构联合主办和协办“气候变化和生物多样性协同的自主贡献与全球协作”主题边会

边会由中国绿色碳汇基金会项目总监侯远青(右一)主持

万科公益基金会执行理事陈一梅在致辞中讲述了万科公益基金会的两个案例和建议。在第一个案例中,通过和珠穆朗玛峰国家级自然保护区管理局合作,来推动濒危物种雪豹的科学研究,以及能力建设、社区参与和基础教育等,并意识到生物多样性保护行动在全球气候变化下的深远意义。第二个案例来自深圳,在和当地固废垃圾管理部门合作,打造近零碳社区的过程中,居民对社区生物多样性的了解和兴趣逐渐加深,居民参与方式也逐渐转变成生物多样性保护行动。最后,基于过去的经验,也建议应加强探索如何在呼应气候变化和生物多样性的两者议题下更好地规划未来行动。

北京市企业家环保基金会秘书长,社会公益保护地联盟主席杨彪在致辞中介绍了生物多样性保护对减少气候风险和自然灾害的作用。通过对森林、草原、湿地和海洋生态系统的保护,既有利于2020后全球生物多样性目标的实现,也对实现巴黎协定起到了一定作用。北京市企业家环保基金会自2008年成立以来,一直在帮助中国民间环保组织开展各项生物多样性保护和减缓与适应气候变化的行动,未来也将继续在两者协同治理方面发挥积极作用。

世界自然保护联盟(IUCN)生态系统管理委员会主席Angela Andrade发表了“基于自然的解决方案(NbS)标准和指南的最佳实践和应用经验”主题演讲。IUCN于2020年正式发布了《IUCN基于自然的解决方案全球标准》和《IUCN基于自然的解决方案全球标准使用指南》,并提出基于自然的解决方案8大准则及28项指标,呼吁应基于生态系统的方法来采取行动。通过建立全球标准,能够更好的指导气候变化和生物多样性协同治理工作的设计和评估,也回应了当下全球自然环境治理的需求。

Ecotrust的执行主任Pauline Nantongo Kalunda 带来了关于非洲公民社会联盟(ACBA)在气候适应和生物多样性保护中的协作的主题演讲。ACBA成立于2020年,现有80多个民间社会组织,加入其中,参与讨论如何在后疫情时代也能为非洲的生物多样性保护发声,使得非洲生物多样性繁荣发展,并以人民可持续利用其自然资源的权利为基础,支撑着公平的、具有社会和经济韧性的生计。80多个不同的社会组织运用不同的平台和能力合力解决多种多样的环境问题,以及生物多样性保护、减缓/适应气候变化和改善生计之间的关系。演讲者也重点强调了了关于非洲乃至世界生物多样性保护的资金的难题,真正能运用到实地保护的资源往往只有捐赠资金的十分之一,所以更需要有创造性地调动和提供重要的资源,并且呼吁气候融资过程中的公平与公平和在国家生物多样性委员会内部制定明确的战略,以平衡气候变化、生物多样性保护和生计。

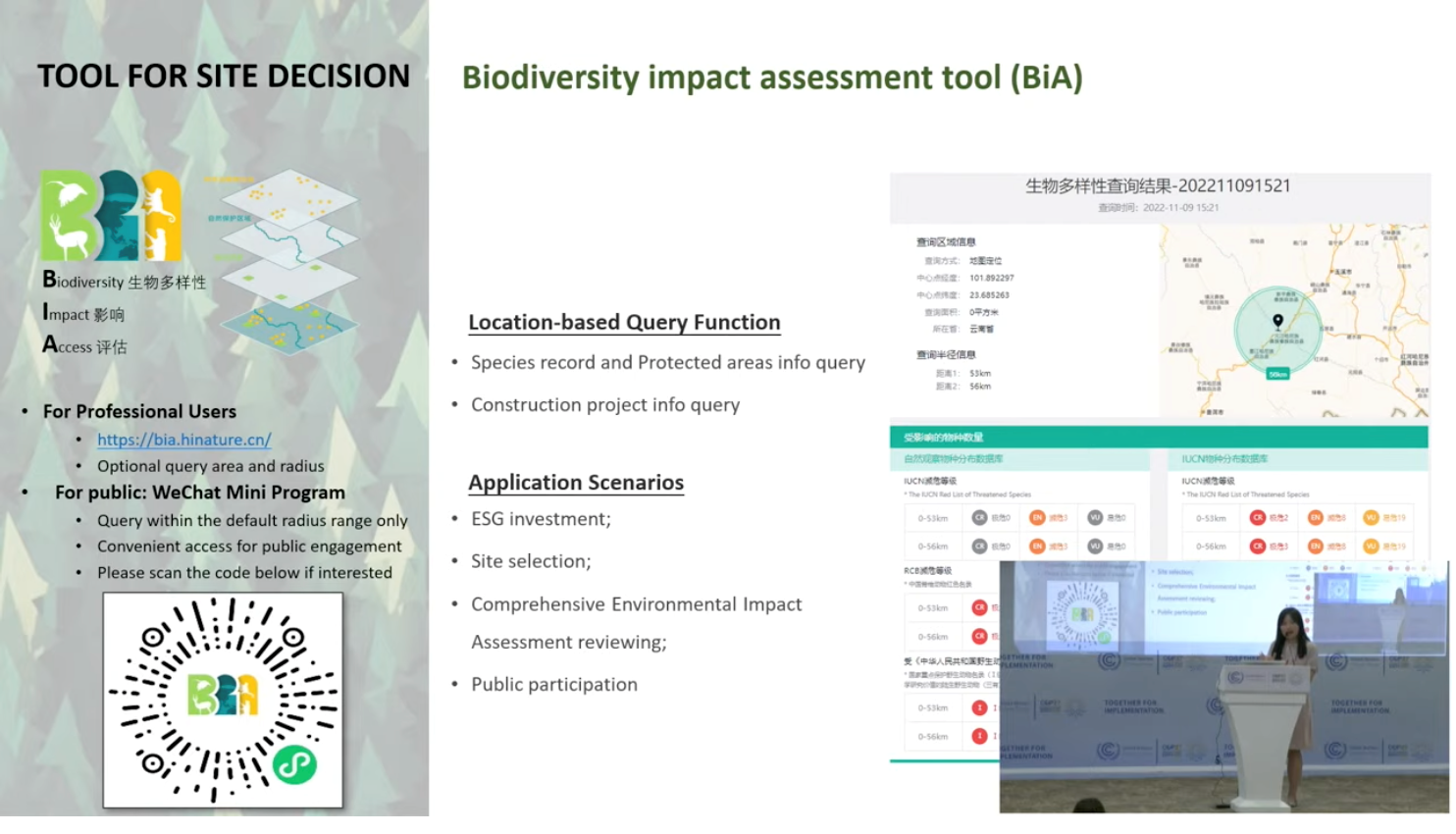

山水自然保护中心执行主任史湘莹的演讲主题为气候政策中的生物多样性目标风险综合评估与协同实践。首先,由于气候和生态系统在许多方面相互作用和反馈,一些政策可以使这两个目标共同受益,如山水在云南实践的森林种植恢复、在青藏高原基于生态系统的极端事件适应行为,这些行动一方面能减少碳足迹,一方面改善了当地生态环境。另一方面,气候政策也不能忽略生态、社区方面的影响和风险。例如清洁能源的开发应考虑对自然栖息地、野生动物的影响和污染等方面成本的综合权衡。其中,与国家电网合作的“侯鸟生命线”和“生命鸟巢”项目对输电线路的鸟类冲突影响进行了预防和管理。并且,山水设计了一款生物多样性影响评估工具(BiA),通过位置查询和应用场景,全面评估和管理潜在的风险。最后,演讲者提出了气候政策和生物多样性政策制定的一些建议,强调以自然为基础的解决方案、考虑社会经济可持续性的同时,综合环境影响评估、在气候和生物多样性领域开展互利合作。

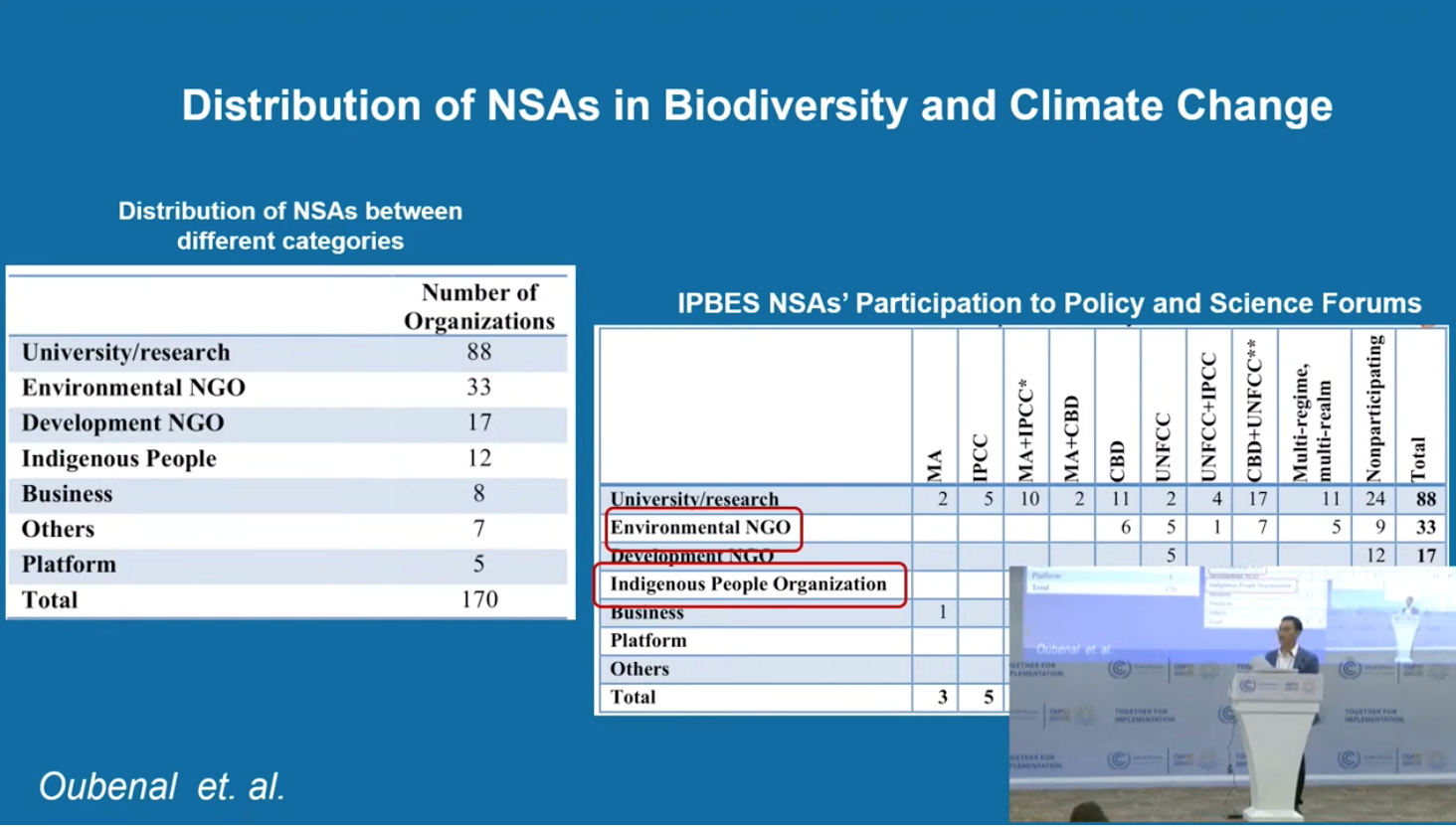

永续全球环境研究所(GEI)项目主任彭奎发表了名为构建非国家主体的协作网络,促进气候变化与生物多样性保护的共同行动的主题演讲。GEI是中国第一个走出国门开展落地环境保护项目的本土公益组织,在2017年联合23家NGO成立了社会公益自然保护地联盟,在2019年集合80多家NGO、企业、和基金会成立了公民生物多样性保护联盟并发起了非国家主题生物多样性自助承诺行动,以及构建了中非民间生物多样性保护平台和东亚-东南亚社区保护网络。在全球环境治理中,非国家行为体(NSAs),尽管不属于任何国家的既定机构,却可以通过自愿的贡献和行动促进改变。非国家行为体应将承诺转化为可衡量的行动,支持和补充各国政府在落实生物多样性目标、可持续发展目标和即将出台的全球生物多样性框架方面的努力。

大自然保护协会(TNC)中国参与全球事务总监董珂带来了主题演讲气候变化与生物多样性协同的全球实践与展望。演讲主要介绍了TNC在气候变化和全球生物多样性协同的四大领域和具体实践,包括前线社区巴布亚新几内亚红树林的女性守护者;保护、管理和恢复生态系统-以火攻火,结合传统的生态知识和最新的消防科学,提供消防灭火方案;可再生能源转型-用低廉且影响小的方式提高可再生能源使用率;以及创新金融-以债换自然, 保护塞舌尔专属经济区的海洋从0.04%增加到30%, 并偿还了210亿美元外债。希望以上的方法能在更多地方得到实践,也希望听到更多来自中国的实践方式。

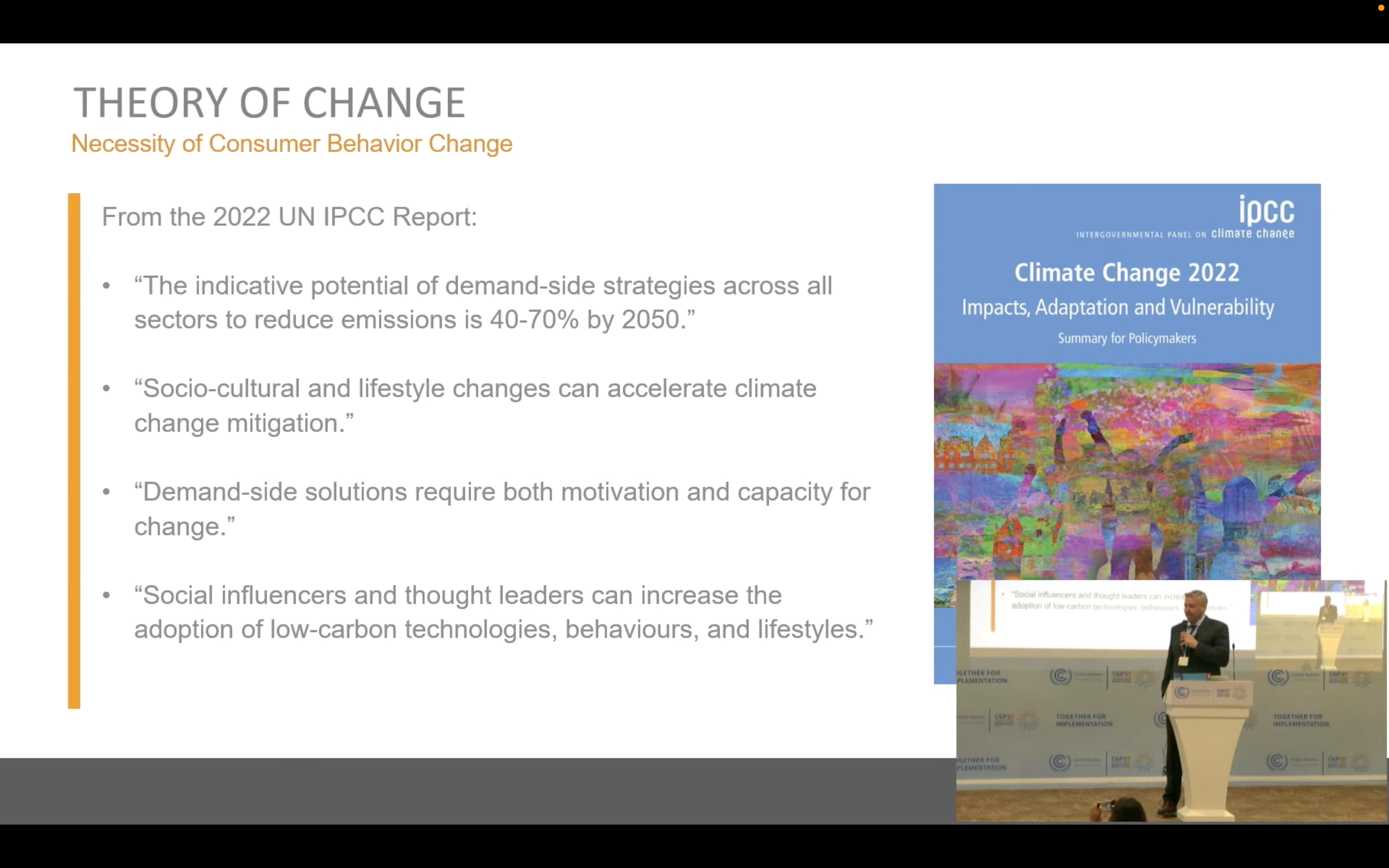

野生救援(WildAid)气候总监Matt Grager 讲述了野生救援如何推动公众参与应对气候变化与生物多样性协同。野生救援组织是世界领先的环境传播者,其环保和可持续性信息传递给了全球数亿消费者,报告显示称野生救援宣传活动使数千万人的行为发生了显著变化。主要的宣传模型有高端创意广告执行、无偿的媒体分发、以及名人大使宣传。通过具体案例的实施,成功提高了公众意识,从而保护了大象、犀牛、鲨鱼、穿山甲等野生动物。根据2022年联合国政府间气候变化专门委员会报告,到2050年,所有行业的需求侧策略的减排潜力为40-70%,消费者行为改变是必要和必然的,社会影响者和思想领袖应思考如何进一步促进低碳技术、低碳行为和低碳生活方式的采用。

自然资源保护协会(NRDC)生态保护项目主管曾楠也分享了关于基于自然的解决方案(NBS)的一些观点。在COP27大会多机构讨论强调了NBS,从而使得NBS获得广泛的重视和认可。但同时,曾楠也强调我们应该多听一听关于NBS的反对意见,希望能有更多不同关于NBS的声音,从而更好改进提升NBS工作。

02 减缓、适应气候变化,山水在行动

-

四川李子坝

-

三江源草场

青藏高原地区的自然生态系统独特而敏感,在气候变化和放牧等人类活动影响下,草地退化将使得以畜牧业为生计的牧民们处于高风险之中。基于这样的背景,从2016年起,山水发起了中国西部农村气候变化影响与恢复力研究与传播项目。项目在青藏高原牧区开展调查,了解牧民对于气候变化的感知,对他们的恢复力和适应行动进行评估,同时重点分析了不同的极端气候如雪灾、干旱等影响和适应的案例,得出了《青藏高原牧民对气候变化的感知及适应调查报告》。同时,山水还在玉树称多县、曲麻莱县等开展可持续性草场管理和恢复项目,种植和管理放牧草场,开展妇女手工艺小组,示范为了应对青藏高原气候变化影响的基于自然的适应解决方案,尝试探索社区发展的多元生计途径,提高本地牧民对气候变化风险的恢复能力。

-

云南多重效益森林保护与恢复

恢复森林生态系统也是减缓气候变化的重要方法之一。在云龙天池的一片云南松林曾遭受过山火的侵袭,最终有约4200亩面积植被受到破坏,而且在这片火烧迹地山坡背后,还发现了滇金丝猴的活动痕迹。自2017年起,山水开始在云南云龙天池国家级自然保护区持续开展“多重效益森林恢复项目” 。至2019年底,共种植云南松、麻栎、旱冬瓜和华山松苗共17.33万株,示范性恢复了1000亩植被,并培训当地村民进行人工抚育。增强森林生态系统的碳汇功能,实现森林生态系统碳汇362.4t二氧化碳当量,发挥森林的保护生物多样性、涵养水源、改善生态环境和自然景观等多重效益。

“We cannot treat these issues separately;either we solve both or we solve neither.

我们无法单独解决其中任何一个问题,要么就两个一起解决,要么我们一个都解决不了。”

——Elizabeth Mrema 伊丽莎白·穆雷玛(联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书)