世界雨林日丨雨林,与我们一同呼吸

6月22日是世界雨林日(World Rainforest Day),这一国际性环保纪念日由“雨林伙伴”(Rainforest Partnership)于2017年发起设立,旨在唤起全球对热带雨林生态危机的关注,动员各方力量保护这些正在快速消失的地球绿肺。2023年起,山水在海南热带雨林国家公园管理局的支持下,开始探索热带雨林保护和周边社区发展。我们参与“雨林与您”科普嘉年华,通过互动游戏和科普活动,让国家公园和周边社区、访客、志愿者共同参与国家公园建设,我们也为海南热带雨林国家公园的生态管护员体制机制完善、国家公园科学志愿者参与以及其他有效的区域保护措施(OECMs)提供支持与建议。本文是对两年多来雨林保护工作的回顾,与各位读者分享。

踏上海南岛的旅人,总会被这里交织着的清爽的蓝和浓密的绿所吸引——沿环岛旅游公路向外望去,海平线上,蓝色一层层晕染开来,从靛青到碧蓝,最后化作浪尖上的银白;而在中部的山峦间,绿色在晨雾中舒展,墨绿的雨林大树,翠绿的蕨类,嫩绿的新芽,深深浅浅,层层叠叠。

那片绿色,是我国分布最集中、保存最完好的大陆性岛屿型热带雨林。行走其间,以龙脑香科、桑科组成的热带低地雨林景观扑面而来,向上攀登,它们又逐渐被壳斗科、木兰科组成的云雾林取代。植被随海拔而变化,纬度则驱动着热烈的色彩,在雨林大树浓绿的主色调下,紫红色和黄绿色的沼兰、淡粉色和橙红色的石斛,静静开放,在树杈间跃动的啄花鸟,羽毛闪耀着金属般的光泽。

国家一级保护动物海南长臂猿、海南坡鹿,以及孑遗物种桫椤、丽拟丝蟌,也仰赖这片雨林生活。

海南热带雨林国家公园五指山片区

而海南的热带雨林并不是一直如此“无忧无虑”地丰饶。现代化发展对木材、浆纸、橡胶的需求,一度致使经济林与农业用地扩张,雨林被分割成孤立的色块,生命力被逐渐蚕食。直到上世纪八十年起,随着自然保护地建设等保护工作的开展,海南热带雨林的伤痕开始被逐渐修复。2021年,我国正式设立海南热带雨林国家公园,将现有的自然保护地整合为大尺度、多层次的生态保护体系,以保护热带雨林生态系统,抢救濒危物种和维持生态平衡。

01 共生:雨林气息中,流动着人类的呼吸

海南热带雨林国家公园有129个园内社区,分布在5个市县,都属于一般控制区[1],人口大约2.28万,其中黎族和苗族人口超过90%,这些人世世代代在这里繁衍生息,与雨林相伴而生。在过去两年间,我们在海南热带雨林国家公园管理局的指导下,踏足了海南热带雨林国家公园的所有7个片区,并深入周边社区,在蔚来Clean Parks生态共建计划的支持下,与在地合作伙伴一同开展了多场名为“雨林与您”的系列科普活动。

清晨的阳光穿透树冠,温热的雾气裹挟着泥土的清香和花朵的暗香,我们立好展板,展开折页,村民从一开始的好奇围观到熟悉加入,再到游戏中渐渐打开了话匣子:“这个五爪金龙(圆鼻巨蜥),小时候上山经常看见,有时候也跑到村子里喝水,不咬人的”。当我想了解更多信息时,阿伯摇了摇头,“久久见不到啦。”“这个鹦鹉(绯胸鹦鹉)好像也有,很少,海南长臂猿从来没见过”。从村民们只言片语的细节中,我能想象到雨林过去的丰饶,也真切地感受到,雨林的模样在无声地改变。

热带雨林中的神奇生物

(鸟巢蕨、象虫、络新妇、海芋、竹叶青、蛾)

被改变的不仅有雨林,还有新一代的孩子们。在村庄的新式楼房前,我见到几个少年低头玩着手机游戏,屏幕上闪烁的光映在他们脸上。“还认识山里的草药吗?”我问。孩子指了指手机:”你问它”。未曾预料的回答让我愣住,一位黎族的志愿者也表达了他的担忧,在志愿者手记中,他写到:“今天的黎族孩子们,虽然与这片热带雨林近在咫尺,却逐渐与它产生了距离。他们离雨林最近,却也是对它最陌生的一代,少有孩子在山间穿梭,少有孩子在瀑布小溪中玩耍。雨林虽然被保护起来,却因人们的敬畏与疏远而显得神秘,原始的连接渐渐被遗忘”。而志愿者自己还记得小时候和村里年长的爷爷奶奶一起上山采草药,学习如何辨认植物的药用价值,如何用黎药治疗骨折与蛇毒。夏天的暑假,他也会拿着大芭蕉叶,在清澈的小溪里漂流。雨林对于他来说,不仅是生活的一部分,也是亲密无间的朋友。

热带雨林一隅

热带雨林一隅这些不同代际的居民对雨林认知的变化,让我想到了生态人类学家斯图尔德的”文化生态学”观点:一个族群的文化特征很大程度上由其生存环境塑造,当环境改变,文化或许也面临转型之痛。所以我们也把科普带进学校——让年轻一代在理解雨林科学价值的同时,也能重新发现祖辈的智慧。

在活动里,我们将课堂化身为热带雨林,为孩子们讲解雨林的奥秘;设计兼具趣味性和挑战性的互动游戏,帮助他们以更有意思的方式理解自然。好奇心和学习热情都很充沛的他们自然地被神秘雨林所吸引,一个小朋友会拿着五分钟前刚了解到的知识在伙伴面前秀一把——“你们知道长臂猿和猴子的区别吗”,随后收获一句反问,“那你会分长臂猿公母吗”。每次活动结束,孩子们总是追问 “明天还来吗”,这份真诚而天真的期待,让我们知道,我们已然触动了他们的心。

科普进校园活动

科普进校园活动02 对话:雨林记忆、生存现实与保护未来

在我们给村民们带去现代科学视角下物种保护的知识时,雨林社区的居民们也在反哺和丰富着我们对于雨林和民族智慧的了解。

在黎村,黎药非遗传承人告诉我,她从小就跟着长辈上山,能够辨认上百种植物和药性,也牢记着“摘药留三分,砍竹隔年轮”的训诫。堂前屋后的香草,并非随意栽种,而是一道无形的屏障,既防虫蛇,又护家宅。这并非写于纸上的知识,而是他们朴素的生存智慧与可持续发展逻辑。就如列维-斯特劳斯所言,原始民族的分类系统往往比现代科学更为精细复杂,且充满文化逻辑,黎苗同胞对雨林的认知体系,正是这样一种”具体性的科学”。

在苗村,阿姐们质朴热情,拿出了她们的传统服饰打扮我们。腊染短裙、苗绣头巾、绑腿……这些服饰都由她们一针一线织绣而成,在节庆与嫁娶仪式上仍然占据重要位置,并没有因为现代服饰潮流的涌入而式微。真好,也许当技艺与人们的生产生活联系紧密,就很难被人们所完全放弃。阿姐们自豪地展示着她们的作品,不同的花纹有着不同的寓意,蛙纹象征多子多福,榕树纹代表生生不息,我也笨拙地尝试了一阵,很快就被细密的针脚晃得头晕眼花。

我们的同事穿着苗族传统服饰

我们的同事穿着苗族传统服饰除了传统知识,在和社区的沟通中,我们也了解到居民们面临的发展困惑。现阶段,社区参与海南热带雨林国家公园建设和发展的体制机制还不明晰,国家公园与社区之间还存在一定的矛盾。有的村庄仍然受制于交通不便,无论是农产品产业还是生态旅游,都发展缓慢。有的村庄大量种植槟榔与橡胶,保护法规限制了他们生产经营的扩张。在少数地区,非法采伐、套种甚至盗猎现象仍偶有发生。“工具理性”与”价值理性”的冲突在此显现:对于部分居民而言,雨林保护是崇高的理念,但采伐狩猎却是迫于生计的选择。

正是这些现实的困境,促使我们在每次活动结束后和志愿者一起讨论,科普与社区保护如何不止于知识的传递和规章的实施,而是关注人的处境?国家公园的入口社区,是否适合发展生态旅游,又该如何在保护理念的基础上去开展?怎样让更多社会力量参与国家公园的建设与守护?又该如何平衡生态保护与周边居民的生计发展?——我们带着科学知识而来,离开时又带着对人与自然的更深体悟和更深的困惑。这些挑战,正是我们未来在与雨林、社区的相处中需要持续探索的内容。

在霸王岭青松乡苗村的社区会议照片

在霸王岭青松乡苗村的社区会议照片03 行动:我们还可以做些什么

在海南热带雨林国家公园承担一线工作的是一群熟悉雨林的生态管护员。他们大多来自周边村落,日复一日地走进雨林深处,巡护、记录、排查风险。与雨林朝夕相处的他们也是未来开展自然体验活动的潜力向导。因此,去年5月份,在上海证券交易所公益基金会的支持下,我们协助国家公园管理局组织了一场热带雨林管护员自然教育培训班。培训内容是规范化的、科学化的生态学知识、各类自然教育活动的组织实施方法、课程设计、动物的观察和互动技巧、安全管理和风险防范等等。

来到试讲考核的那一天,我惊讶地发现,他们的表达比教科书上写的更为鲜活,比如一位护林员用科学语言介绍木棉的同时,也分享了本土名称“吉贝树”的由来——一名叫吉贝的黎族领袖抗御外敌,身中数箭仍屹立山巅,身躯化为木棉树,箭翎变为树枝,鲜血化成木棉殷红的花朵。而在讲解海南韶子(一种类似荔枝的水果)时,大家一句句“童年盛夏的酸甜回忆”“化身花果山猴王呼朋引伴来采摘”,收获了共鸣的笑声和掌声。他们天然拥有的童年雨林记忆和生活经验活化了专业名词,这也证明,现代科学知识需要被本土智慧”包裹”,才能在这片雨林中真正生根发芽。就像附生在树上的兰花,它们既从雨林的养分中生长,又为雨林增添新的美丽。

海南特有种丽拟丝蟌

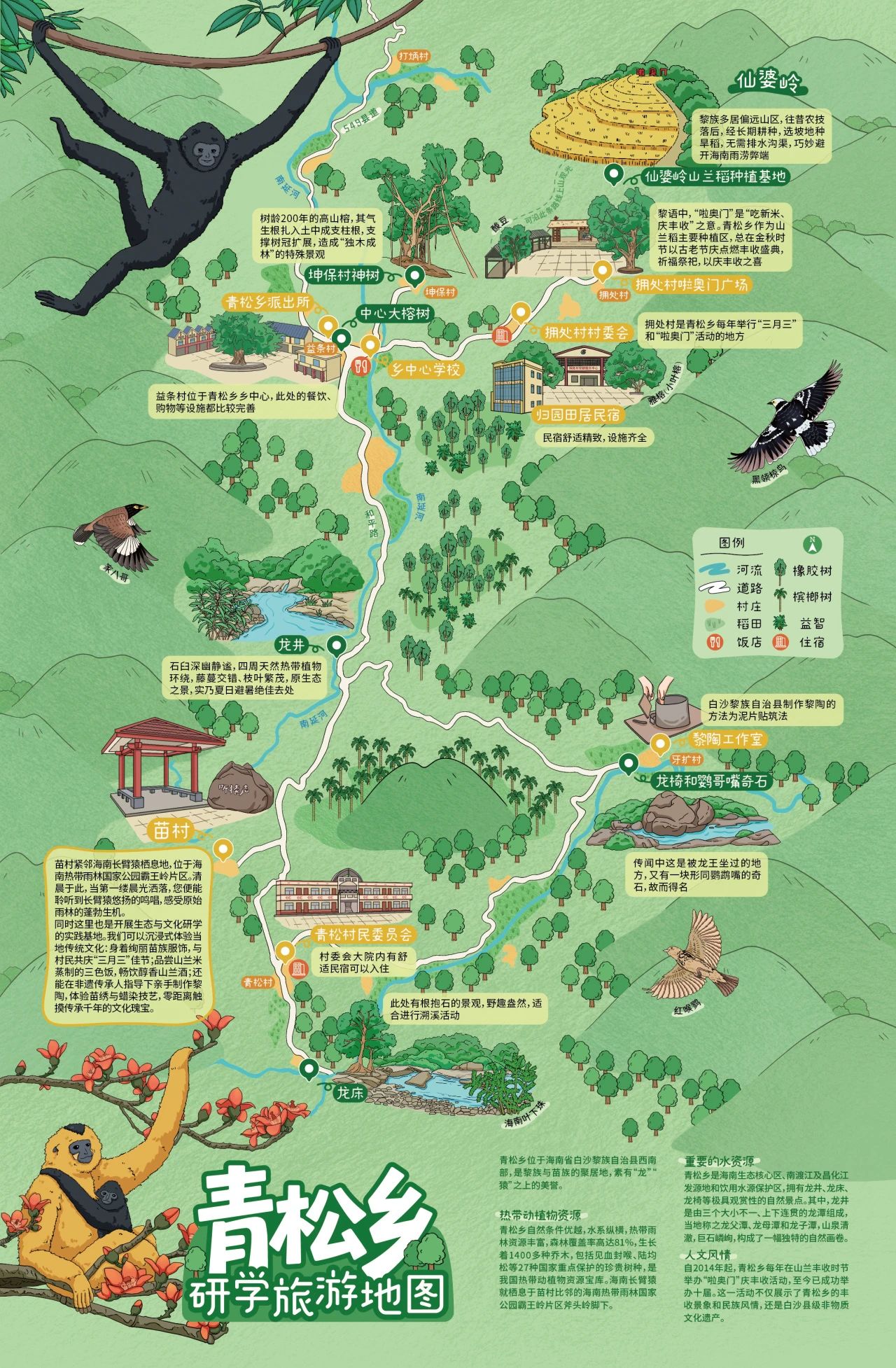

海南特有种丽拟丝蟌在上海证券交易所公益基金会的支持下,我们也着手为海南热带雨林国家公园设计并制作了一批科普牌,同时也为雨林周边的社区设计了结合生态旅游与自然科普的宣传折页。科普牌介绍有雨林特色的科普知识和景观廊道。首批折页聚焦于与海南长臂猿为邻的霸王岭青松村,不仅科普了海南长臂猿的生活习性,也介绍了“农历三月三”情人节、“啦奥门”丰收节等黎苗传统节庆,还为希望深入体验的旅人推荐了社区的体验项目,比如听猿声、学苗绣和蜡染、制作三色饭等。我们希望通过这份小小的折页,让更多人看见这里集生物多样性与少数民族文化传承的魅力。

青松乡折页

青松乡折页去年7月,在海南热带雨林国家公园管理局的指导下,围绕志愿者如何更好地参与国家公园建设,我们和清华大学国家公园研究院、北京大学自然保护与社会发展研究中心、海南国家公园研究院共同邀请了其他国家公园、动植物园、环保公益行业的代表们以及志愿者一起来互相交流。还记得来自上海辰山植物园的王西敏老师,将园方与志愿者之间的关系比作“恋爱”:招募时是在茫茫人海中找到彼此,培训是恋爱升温、慢慢培养感情。而当志愿者们回到自己的社区,向更多人传递自然的故事,就是把这份爱继续分享出去。多么令人羡慕的关系,我们也希望有一天能实现志愿者与国家公园之间的双向奔赴,让国家公园真正成为“每个人的国家公园”,那么,海南的热带雨林也将会有更多伙伴的参与、体验与守护。

上次离开五指山方龙村时,我带走了一包雨林大叶茶,当我泡开茶叶,升腾的热气中仿佛又看见那片绿海。雨林的绿是多元的,它被分解成无数种可能:桫椤的新叶是透明的黄绿,附生兰的叶片是泛着金属光泽的墨绿,苔藓铺就的地毯则是湿润的橄榄绿。在蓝绿交织的海南画卷中,我们或许应当做一根谨慎的绣线,用敬畏之心维系大自然的平衡。当每一代人都成为忠实的色彩传承者,海南的蓝与绿就永远不会褪色,那时,热带雨林的树冠也将荫庇人类的可持续未来。

当雨林继续它的吐纳,人类的文明也成为这呼吸中温和的韵律。

-END-

撰文/植舒琪

编辑/赵博雅、淡饰

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org

注释:

[1]国家公园根据功能定位进行合理分区,划为核心保护区和一般控制区,实行分区管控。国家公园范围内自然生态系统保存完整、代表性强,核心资源集中分布,或生态脆弱需要休养生息的区域应划为核心保护区。核心保护区以外区域划为一般控制区。一般控制区内可以开展有限的人为活动。