给城市里的野生动物留个家

为什么选择貉:理想的“模式物种”

“生物学上有个名词叫‘模式物种’,比如果蝇、斑马鱼,从它们身上能够解释具有普遍规律的生命现象,比如遗传的基本模式等等。所以在选择研究和保护城市生物多样性时,我们也需要找到这样的一个‘模式物种’。”王放介绍说。

成为城市野生动物研究的“模式物种”需要满足几个条件——分布广泛、种群数量相对稳定、适应性强、便于跟踪观察。“目前我们研究区域中最符合这些条件且最有代表性的是黄鼬和貉。黄鼬的应激反应很强烈,当它被跟踪观察,或者我们给它戴上GPS定位项圈时,它的肾上腺素会迅速提高、心跳加快,存在被伤害的可能。但貉非常温和,又对人类充满着好奇心,开展研究工作相对安全。貉在栖息地、捕食行为、消化能力等各个方面都表现出对环境极强的适应性,所以非常适合作为代表性物种来研究。”经初步调查,目前上海已经有60多个小区发现过貉。

貉有点像狐狸也有点像狗,全身乌棕色,脸上的长毛让它显得格外“脸大”。面部有一块黑色区域,形似“海盗面罩”。孙晓东摄/山水提供

貉有点像狐狸也有点像狗,全身乌棕色,脸上的长毛让它显得格外“脸大”。面部有一块黑色区域,形似“海盗面罩”。孙晓东摄/山水提供为什么在上海:思考科学规划城市的方法

然而就在过去几年间,貉好像突然丧失了这种强大的适应性,在上海的种群数量显著下降。据受访市民回忆,2016年之前,一晚上能见到十几二十只,之后整年都没再见过一只貉。经过初步研究,王放团队发现近年来野生动物疫病传播、自然生境遭到破坏、栖息地丧失等因素是导致貉等城市野生动物分布数量显著波动的原因。

但由于缺乏最基本的信息,貉的保护工作无从着手。“研究野生动物面临的问题需要庞大的数据支持,我们在中国西南地区的野生动物野外栖息地积累了成熟的经验和技术,而城市面临的问题比荒野复杂,受到的关注却远比荒野少。”王放讲述了项目设计的初衷。“我们缺乏貉的基本信息,甚至不知道它们在冬季具体的冬眠或者蛰伏节律。”王放说,“在上海这个中国经济最发达的城市,保护行动一定会面临很多新的议题,需要我们思考科学规划城市的方法,这背后是我们对更加美好的城市生活的期待。”

让公众成为研究与保护的主体

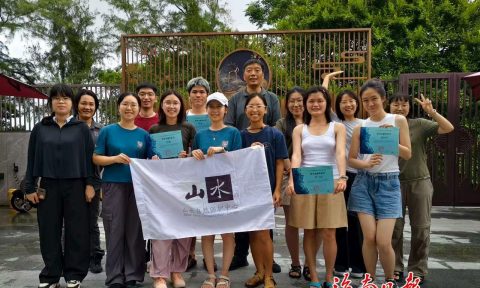

山水自然保护中心保护主任赵翔在三江源工作了7年。“三江源是大众认知中最符合‘荒野’特征的地方,在那里我们摸索出来的经验是,区域保护离不开当地人。”在华泰证券的支持下,山水在长江源区培养了200多名牧民监测员,通过红外相机完成物种监测工作,进一步完善了物种终端数据库,为研究工作和保护政策制定提供依据。“在这个过程中,公众并不只是参与调查和收集数据,而是成为保护的主体。在三江源地区,以牧民为主体的保护方式已被国家公园体制所接纳,曾经边缘的社区正在逐步参与到自然资源的管理当中。在城市,我们也在努力让公众成为生态保护规划、决策、实施、评估的主体之一。”

策划 | 韦晔

撰稿 | 王仕俊

原文转载自公号 | 华泰证券频道