看红外相机照片就像拆盲盒

说在前面:

01 开盲盒般刺激,但更需要技(玄)术(学)

02 盲(红)盒(外)开出来的宝贝

岩羊

Pseudois nayaur

在一片开阔山坡上觅食的岩羊群

在一片开阔山坡上觅食的岩羊群

马麝

Moschus chrysogaster

马麝是中国濒危的麝类家族的一员。它们腹部特殊的麝香腺囊,导致马麝和它的麝属伙伴们承受着巨大盗猎压力。马麝雌雄均无角,雄性具发达的月牙状上犬齿,在照片里马麝与其它有蹄动物很好区分:直直竖起的耳朵、黑色的鼻头、肩高低于臀高、颈背深褐色的斑块……有时哪怕只拍到了后半身,圆滚滚的屁股也会将其身份暴露。

一只有长犬齿的雄性马麝

一只有长犬齿的雄性马麝 马麝一旦察觉到危险便会立即逃跑,运动方式是跳跃,能迅速地奔驰在多石零乱的陡峭峻岭上。(莫名喜感的一张图)

马麝一旦察觉到危险便会立即逃跑,运动方式是跳跃,能迅速地奔驰在多石零乱的陡峭峻岭上。(莫名喜感的一张图)白唇鹿

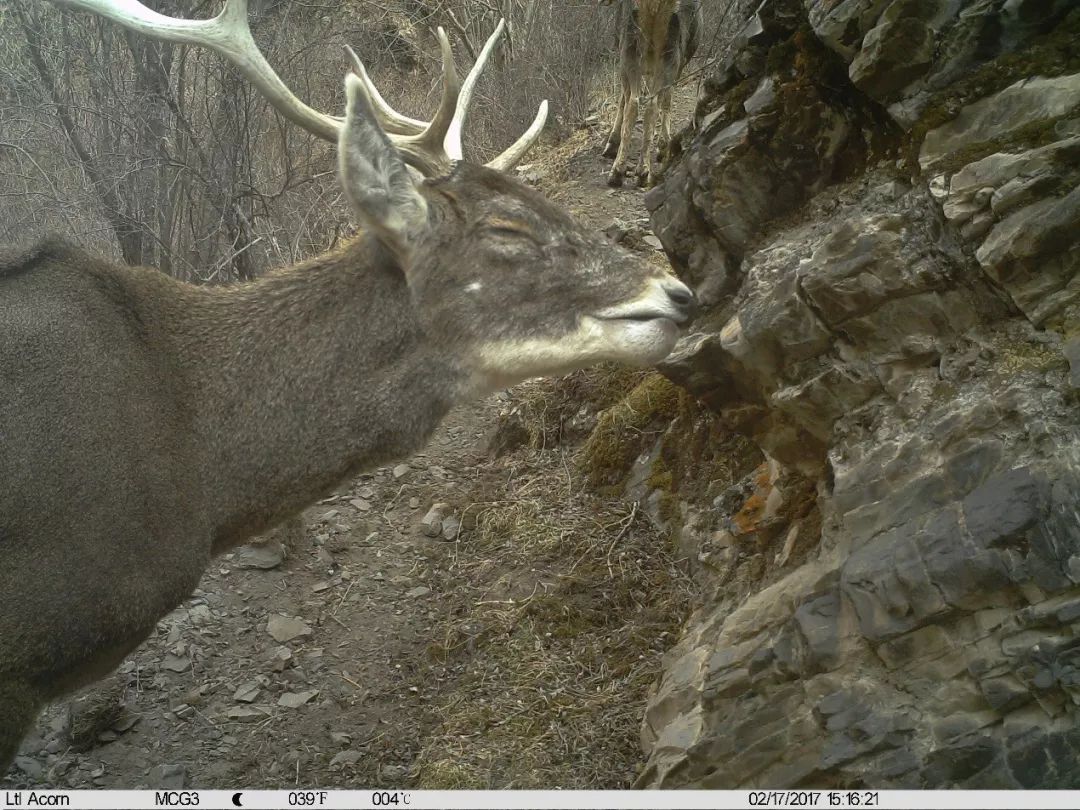

Przewalskium albirostris

白唇鹿应该是我在照片里看到的当地最大的野生动物(拍摄到的牦牛均为家牦牛)。还记得在参与这项工作之初,我颇费了一番功夫来学习区分白唇鹿和马鹿。起初我注意到雄性白唇鹿仅有一个从角基处向斜前方生长的眉叉,而雄性马鹿除眉叉外还有一个很近的次叉。但后来我逐渐意识到这个方法是不可靠的,因为并不适用于仅拍到雌鹿的照片,且鹿角形态有一定的多样性。虽然我从始至终也没有看到马鹿,但有一天我突然恍然大悟:原来识别白唇鹿最大的特征便在于“白唇”!

狼(Canis lupus)与赤狐(Vulpes vulpes)

作为中国犬科动物中分布最广、对不同生境适应能力最强的两种动物,狼(Canis lupus)与赤狐(Vulpes vulpes)如约出现在了三江源。

赤狐几乎广布全国,有时甚至可以适应农业区和城市区,并在与人打了多年交道后留下无数诡奇轶事。红外照片很好地体现了赤狐性格中的谨慎和多疑,其绝大多数时候都能发现红外相机的存在。

蓬松而有白色端部的尾巴暴露了它

蓬松而有白色端部的尾巴暴露了它 你看到了几只狼?

你看到了几只狼? 狼是典型的社会动物,狼群中有严格的等级制度。

狼是典型的社会动物,狼群中有严格的等级制度。 你也学会自拍了?

你也学会自拍了?雪豹

Panthera uncia

作为时下热门的网红物种和保护工作者最为关注的旗舰物种,雪豹可谓“集万千宠爱于一身”。很幸运,我所看的来自三个地方的照片中均出现了雪豹的记录,而且有较高的拍摄率(不能直接反映种群密度)。

雪豹是名副其实的雪山之王,可以很好地适应各种高海拔地形,是活动区域海拔最高的大型猫科动物,雪豹的身体仿佛就是为这种生境量身订制的。

每只雪豹都拥有独一无二的斑纹,可被用于个体识别。

每只雪豹都拥有独一无二的斑纹,可被用于个体识别。相较于成体,幼豹的黑色环斑轮廓不清、黑灰相杂。这可能是因为幼豹在母豹外出捕食时要独自待在巢穴里(通常位于岩石洞中、乱石凹处、石缝里或岩石下的灌丛中),此时它们很容易被其它食肉兽类或猛禽所捕杀,而较深且杂乱的体色这时能帮助幼豹更好地在巢穴附近隐蔽。熬过初生的两个月,当幼豹可以跟随母亲外出时,便不用再面对被捕食的风险了,这时慢慢换上一身颜色更浅的“外衣”,将有助于它们学习和参与捕猎。

正在和妈妈嬉戏打闹的幼豹,这种玩耍也是磨炼捕猎技巧的过程。

正在和妈妈嬉戏打闹的幼豹,这种玩耍也是磨炼捕猎技巧的过程。鸟类

按最初的要求,除部分陆禽外,拍摄到鸟类的照片只需要注明是鸟类就可以了。但我慢慢发现,在那几种陆禽之外,不少猛禽和鸣禽也是可以识别的。

青藏高原广布的藏雪鸡(Tetraogallus tibetanus)

青藏高原广布的藏雪鸡(Tetraogallus tibetanus) 白马鸡(Crossoptilon crossoptilon)并没有想象中“白”

白马鸡(Crossoptilon crossoptilon)并没有想象中“白” 金雕(Aquila chrysaetos)

金雕(Aquila chrysaetos) 胡兀鹫(Gypaetus barbatus),比当地常见的高山兀鹫更高大。红外触发相机拍摄到飞行中的胡兀鹫和高山兀鹫也可以根据翼下覆羽的颜色分布加以区分。

胡兀鹫(Gypaetus barbatus),比当地常见的高山兀鹫更高大。红外触发相机拍摄到飞行中的胡兀鹫和高山兀鹫也可以根据翼下覆羽的颜色分布加以区分。 红嘴山鸦(Pyrrhocorax pyrrhocorax),有时会和黄嘴山鸦、渡鸦、喜鹊等其它鸦科鸟类组成混合群

红嘴山鸦(Pyrrhocorax pyrrhocorax),有时会和黄嘴山鸦、渡鸦、喜鹊等其它鸦科鸟类组成混合群 赭红尾鸲(Phoenicurus ochruros),当地数种红尾鸲中最好区分的一种。

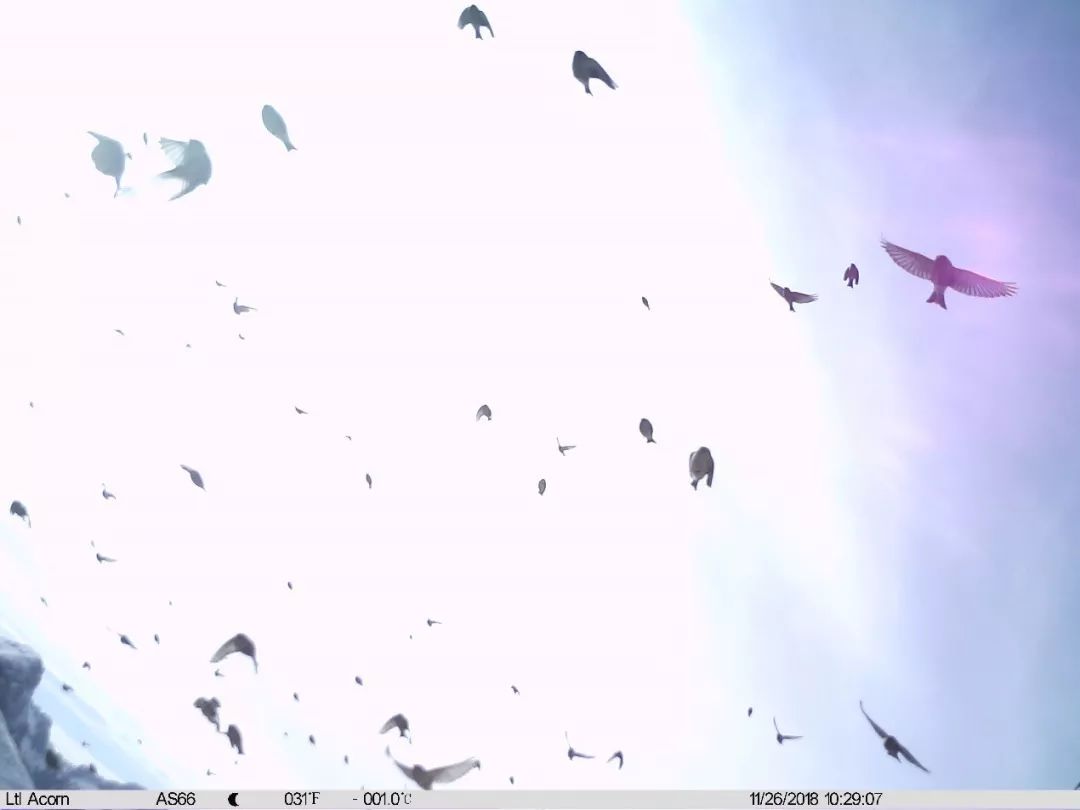

赭红尾鸲(Phoenicurus ochruros),当地数种红尾鸲中最好区分的一种。 一个机位在被雪豹推翻后,留下了不少飞翔中鸟的照片。

一个机位在被雪豹推翻后,留下了不少飞翔中鸟的照片。