野生动物保护名录,一把刻度模糊的卡尺

更让执法者、管理者都头大的问题。

或许屏幕前的你也充满的大大的疑问:

名录怎么了?

为什么每次说问题的时候都有它?

我们花了一周多的时间,

把这些名录过了一遍,头也变秃的同时,

希望更加客观、理性的和大家讲讲名录的事情。

全文较长共6461字

阅读需要8分钟

开始阅读文章前,让我们先看一组时间线:

包括各类群受保护状况,《保护名录》(I级)、《保护名录》(II级)、《三有名录》物种受胁状况。

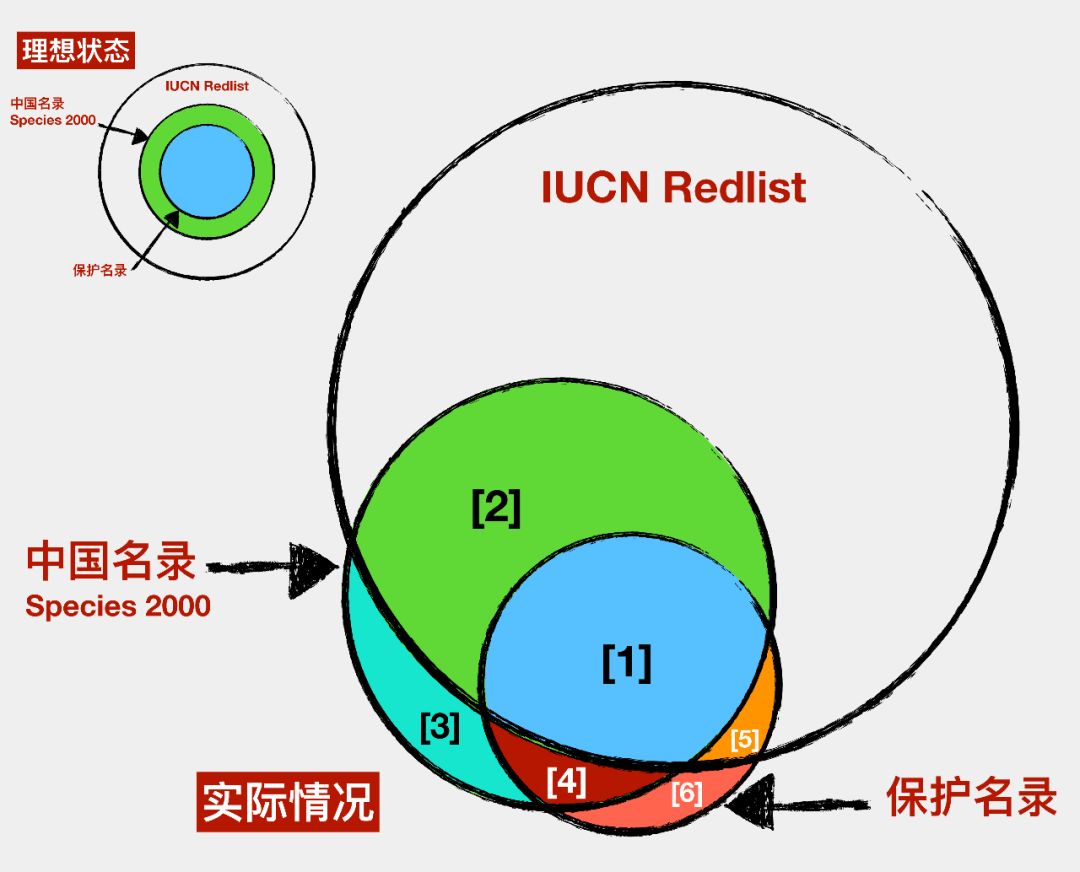

从4个方面阐述以上名录所存在的问题。

01 关于名录

01 关于名录

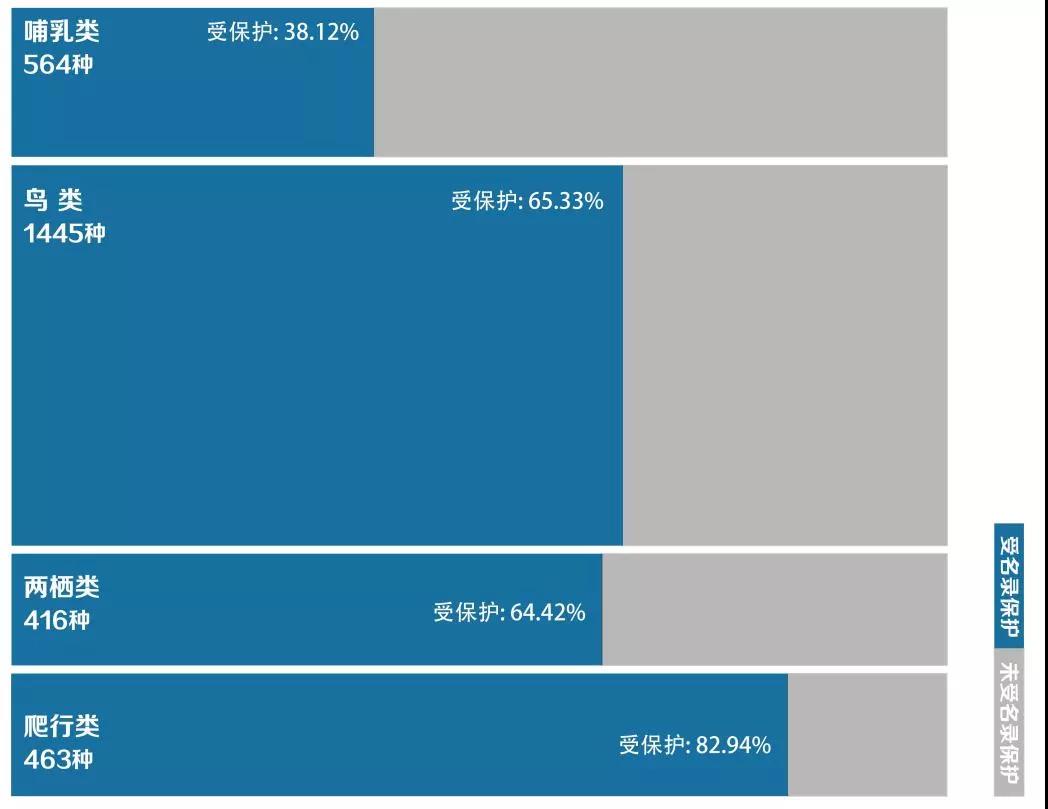

各类群受保护状况

各类群受保护状况《保护名录》(I级)

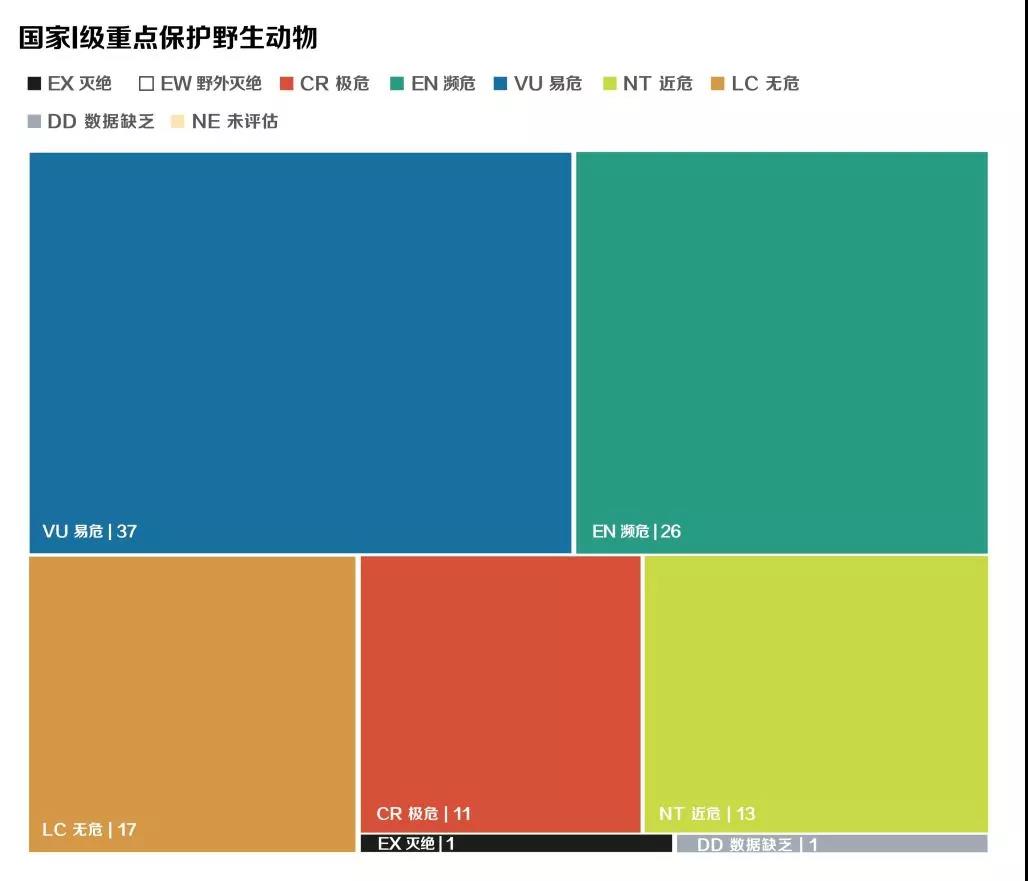

《保护名录》(I级)物种受胁状况

《保护名录》(I级)物种受胁状况

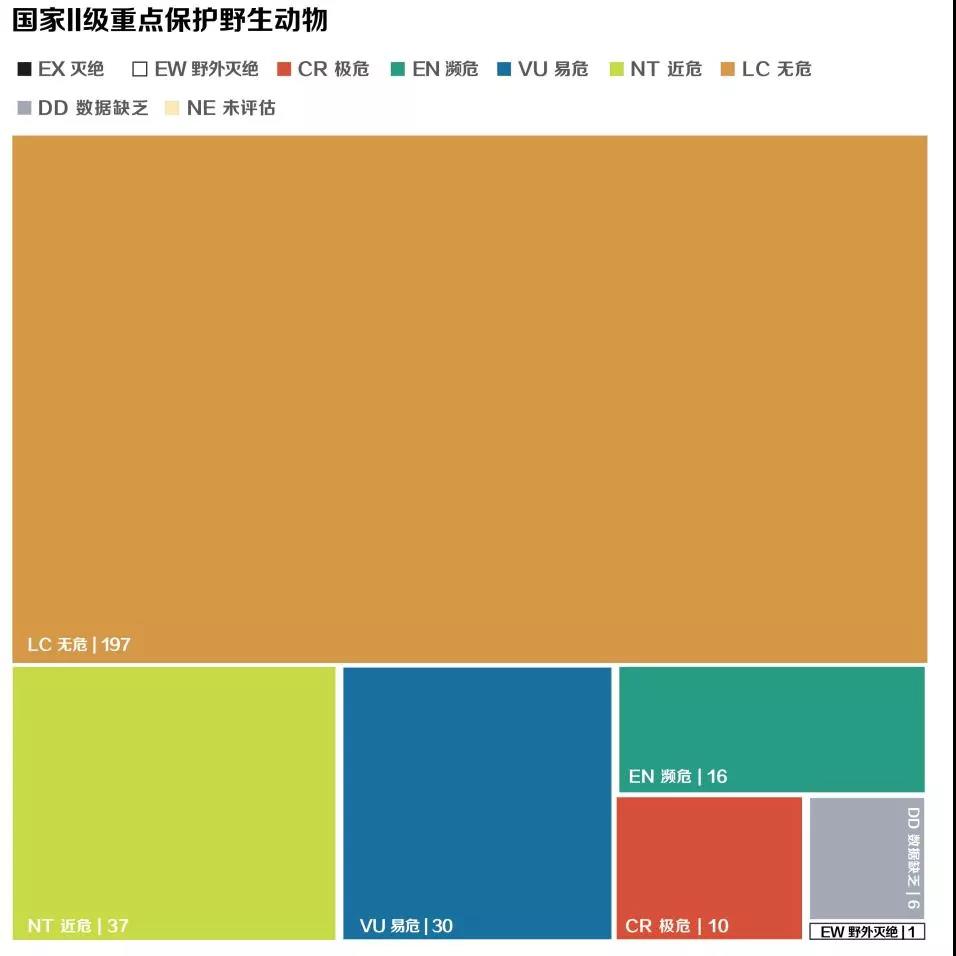

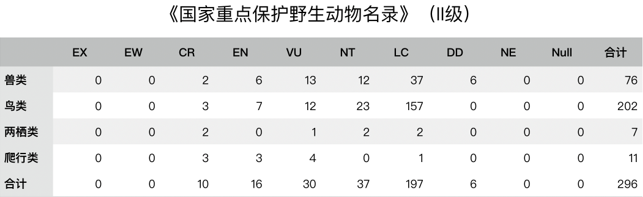

《保护名录》(II级)

《保护名录》(II级)

《三有名录》

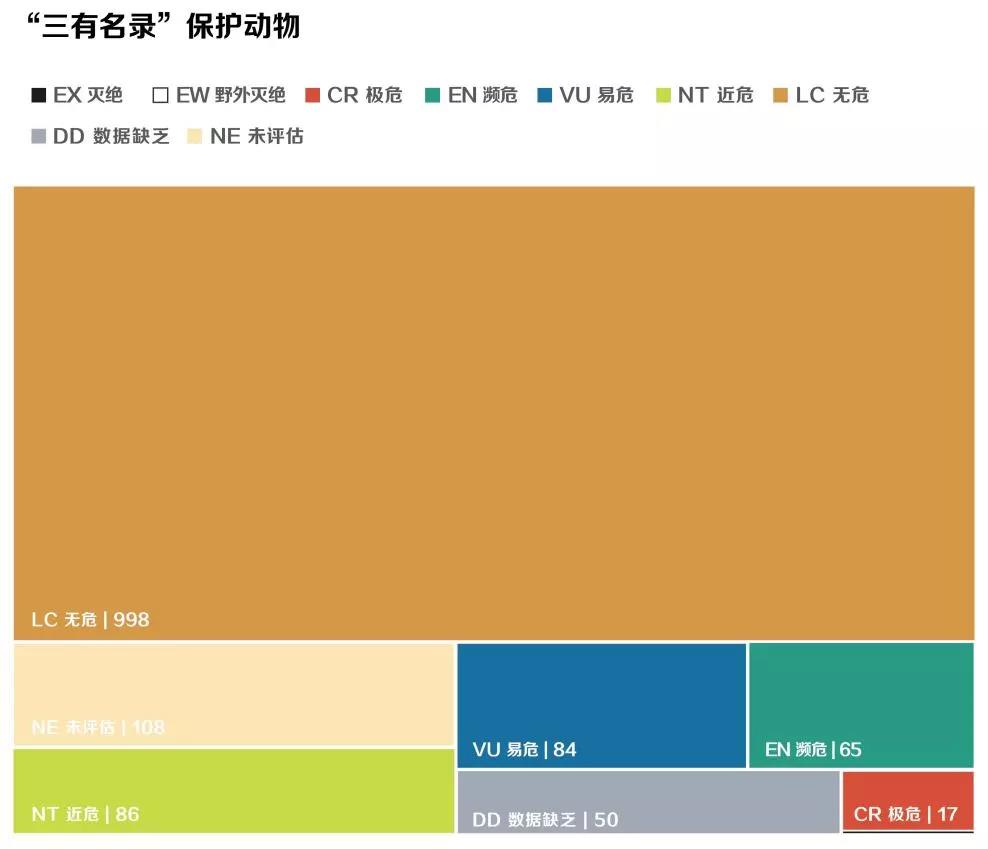

在合计1480种在录陆生脊椎动物当中,包括哺乳类88种(其中无效8种),鸟类706种(其中无效5种),两栖类291种(其中无效30种),爬行类395种(其中无效28种)。在可查实物种当中,1种被列为EX(灭绝),17种被列为CR(极危),65种被列为EN(濒危),84种被列为VU(易危),86种被列为NT(近危),998种被列为LC(无危),50种被列为DD(数据缺乏),108种被列为NE(未评估)。

《三有名录》物种受胁状况

《三有名录》物种受胁状况

02 存在的问题

1 名录未能匹配分类学调整导致在录物种检索困难

① 在录物种因分类调整导致学名及中文名变化,无法同名录对应。

例如,《三有名录》中的黑眉锦蛇(Elaphe taeniura)变为黑眉晨蛇(Orthriophis taeniurus),南峰锦蛇(Elaphe hodgsonii)变为南峰晨蛇(Orthriophis hodgsonii),红点锦蛇(Elaphe rufodorsata)变为红纹滞卵蛇(Oocatochus rufodorsatus),墨脱竹叶青蛇(Trimeresurus medoensis)变为墨脱绿蝮(Viridovipera medoensis)等等等等,这样的情况在两栖纲无尾目中则更为普遍,许多调整都是以属为单位进行。

类似以上物种的中文名与学名同时变化给基层工作人员在执法过程中带来很大的困难与不便。

②在录物种在分类上被调整为两个甚至更多物种,其中一新种仍沿用名录中的中文名和学名,但新增物种却被冠以全新的中文名和学名——本受保护的这几个亚种便在无形中脱离名录保护。

例如,《三有名录》中的大山雀(Parus major)由于分类的变化调整为了分布在欧洲、中亚和中国西北部的大山雀(Parus major),分布在中国东部的远东山雀(Paurs minor)和分布在中国南部苍背山雀(Parus cinereus),名录中原先所指的保护对象范围就在无形中被缩减了——原先因作为大山雀亚种存在的远东山雀(Parus minor)和苍背山雀(Parus cinereus)因分类的变化滑出了受保护的范围。

跳出保护名录的远东山雀 摄/雪松

这样的情况还有很多,如在《三有名录》中由喜鹊(Pica pica)亚种提升为种的青藏喜鹊(Pica bottanensis),由灰伯劳(Lanius excubitor)亚种提升为种的西方灰伯劳(Lanius excubitor),由棕头雀鹛(Alcippe ruficapilla)拆分出的印支雀鹛(Alcippe danisi)等等等等…

分类调整后的青藏喜鹊也无意间跳出了受保护物种的范围。摄/雪松

③在录物种由于名录拟定时采取的分类系统差异或分类的变化在分类系统中消失,无法查证。

例如,在《三有名录》当中的“东北黑兔(Lepus melinus)”,“库车沙蜥(Phrynocephalus indovici)”以及“东疆沙蟒(Eryx orentalis-xinjiangensis)”等。

④以属或目等更高级分类单元进行整体保护时,在录物种因分类调整滑出名录保护范围。

名录中以属或科等更高级别的分类阶元对某一特定类群的野生动物进行保护确实在一定程度上可以缓解因分类调整所导致的一些问题(如上),但在同时,其也有可能导致新的状况出现——即原本属于某一受保护的类群的物种,由于分类的调整而被划出该类群,从而不再受到名录的保护,显而易见,越低级的分类阶元越易受到该问题的影响。

例如,原名录中“长臂猿所有种 Hylobates spp.”现已被调整为三个属,即白眉长臂猿属Bunopithecus、长臂猿属Hylobates和黑长臂猿属Nomascus(如下图) ;原名录中“鳍足目(所有种)PINNIPEDIA”中的北海狗、北海狮、髯海豹等五种现已调入食肉目而脱离名录保护。

天行长臂猿:我太难了(原本应该处于保护名录当中,但结果连Species 2000的中国脊椎动物都没有收录)摄/韦晔

2 在录物种保护级别未能得到及时有效提升

许多原被列为三有或者国家II级等级别较低的野生动物,近年来由于非法捕猎、栖息地丧失等原因导致种群日趋缩减。我们对《保护名录》以及《三有名录》中的物种,以2020年2月为时间节点,在IUCN Redlist中对其当前的受胁情况进行了梳理,结果发现:

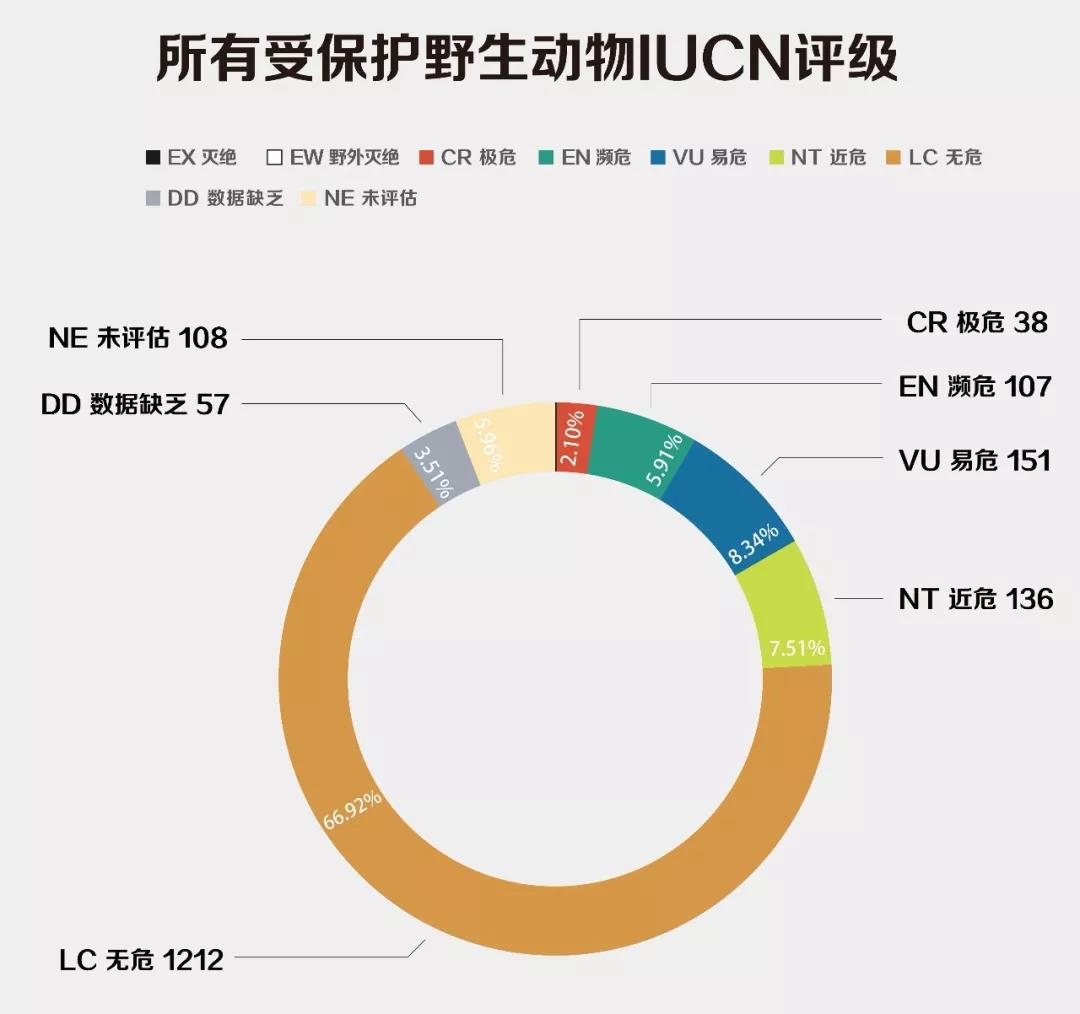

在所有受保护的1811种哺乳类、鸟类、两栖类以及爬行类当中,被列为EX和EW各1种(0.06%),被列为CR 38种(2.10%),被列为EN 107种(5.91%),VU 151种(8.34%),NT 136种(7.51%),LC 1212种(66.92%),DD 57种(3.15%),NE 108种(5.96%;图8.)。其中,在被列为极危的38种当中,《保护名录》(II级)和《三有名录》总计27种。

所有受保护野生动物的IUCN评级状况

其中,在《三有名录》当中,有17种物种被列为CR,即极度濒危,其中包括青头潜鸭(Aythya baeri),勺嘴鹬(Calidris pygmaea)、黄胸鹀(Emberiza aureola)、安吉小鲵(Hynobius amjiensis)、花齿突蟾(Scutiger maculatus)、峰斑蛙(Rana chevronta)、小山蛙(Glandirana minima)、雾川臭蛙(Odorrana wuchuanensis)、金头闭壳龟(Cuora aurocapitata)、百色闭壳龟(Cuora mccordi)、潘氏闭壳龟(Cuora pani)、琼崖闭壳龟(Cuora serrata)、周氏闭壳龟(Cuora zhoui)、缅甸陆龟(Indotestudo elongata)、斑鳖(Refetus swinhoei)、桓仁滑蜥(Scincella huanrenensis)、井冈山脊蛇(Achalinus jinggangensis);在《保护名录》(II级)中,即有江豚(Neophocaena phocaenoides)、穿山甲(Manis pentadactyla)、长嘴兀鹫(Gyps indicus)、黑兀鹫(Sarcogyps calvus)、黑嘴端凤头燕鸥(Thalasseus bernsteini)、三线闭壳龟(Cuora trifasciata)、云南闭壳龟(Cuora yunnanensis)、玳瑁(Eretmochelys imbricata)、大鲵(Andrias davidianus)、镇海棘螈(Echinotriton chinhaiensis)等10种被列为CR极危,应当给予更多的保护关注。

从极大种群被吃到极危的黄胸鹀 摄/邓郁

由于IUCN种群状况评估是基于物种的全球种群得出,其中国种群状况可能并不似全球状况般乐观——如欧亚水獭(Lutra lutra;VU-II级)、栗斑腹鹀(Emberiza jankowskii;EN-三有)也在实际的保护工作当中能够受到保护级别偏低所带来的负面影响。

欧亚水獭 图/山水自然保护中心

3 名录未能依照物种实际情况进行增补

①对新近发现、报道的类群没有及时进行增补。

这一问题具体的表现有两方面:一方面,名录没有对上文提到的因分类的调整而出现的物种进行及时的囊括,如上文提到的远东山雀、苍背山雀、青藏喜鹊等;另一方面,在近年来科学研究、野外调查和公民科学的持续推动下,许多栖息地较为隐秘且局限,特征并不明显的物种被频繁发现报道,尤以小型哺乳动物及两栖、爬行类居多。

例如,仅2019年在中国大陆即有:1月在浙江省发现的新种橙脊瘰螈(Paramesotriton aurantius),2月在云南发现的新种腾冲齿突蟾(Scutiger tengchongensis),4月在云南发现的盈江竹叶青蛇(Trimeresurus yingjiangensis),4月在广西发现的新种上思掌突蟾(Leptobrachella shangsiensis),7月在贵州发现的两新种毕节掌突蟾(Leptobrachella bijie) 和紫腹掌突蟾(Leptobrachella purpuraventra),7月在云南发现的新种高黎贡比氏鼯鼠(Biswamoyopterus gaoligongensis) ,9月在西藏发现的新种隆子棘蛙(Nanorana zhaoermii),9月在云南发表的新种王氏林猬(Mesechinus wangi),12月在海南发现的新种中华睑虎(Goniurosaurus sinensis),以及12月在四川发现的新种山地龙蜥(Diploderma swild)等11个新脊椎动物物种报道。

高黎贡比氏鼯鼠 图/嘉道理农场暨植物园

②对某些对于社会影响较大的关键类群并未形成覆盖。

例如,在《保护名录》及《三有名录》所保护的1811种野生动物当中,我国一百三十余种蝙蝠和五种旱獭未见有任一种上榜,而这两个类群正为2003年SARS和2019年的鼠疫及冠状病毒的主要携带者。因此,出于对公共安全等因素的考量,或许应当将这些在野外易于捕捉且常被捕捉,但携有或可能携有对人、家畜、家禽等可能致病甚至致命病原的动物划入保护名录,从而减少其对人的危害。

喜马拉雅旱獭 摄/雪松

③对尚处保护名录之外、但种群状况不容乐观的野生动物没有及时增补。

在名录发布之后,许多物种因为各种原因已被IUCN Redlist列为CR(极度濒危),但由于《保护名录》和《三有名录》没有进行及时增补,导致其仍处于不受保护的状况。例如,鸟类中的白腹鹭(Ardea insignis)和近年来重新发现的贺兰山鼠兔(Ochotona argentata)、伊犁鼠兔(Ochotona iliensis)等。

伊犁鼠兔 摄/李维东

4 国家级名录同省级名录覆盖有所重叠,管理混乱

《中华人民共和国野生动物保护法》第二章第十条规定:“地方重点保护野生动物,是指国家重点保护野生动物以外,由省、自治区、直辖市重点保护的野生动物。地方重点保护野生动物名录,由省、自治区、直辖市人民政府组织科学评估后制定、调整并公布。”

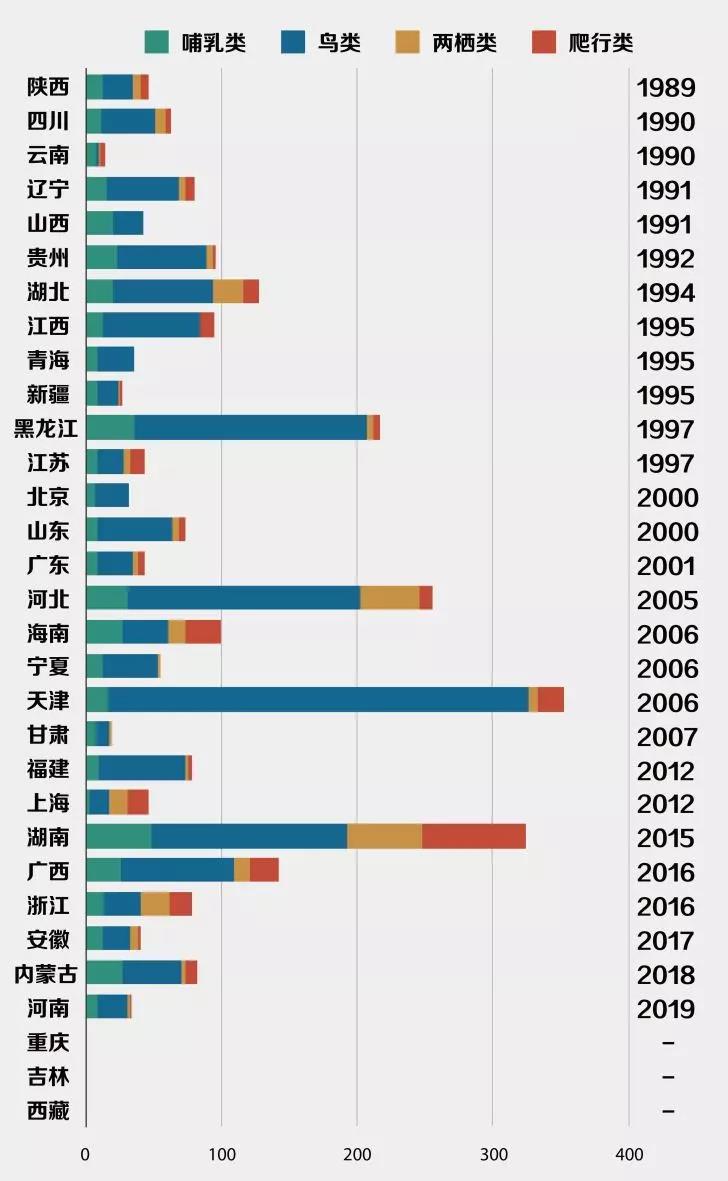

在对《保护名录》和《三有名录》进行整理时,我们也对中国各地的省级名录进行了梳理,结果发现:在中国大陆地区的31个省级行政区当中,有个28省相继发布了本省的保护野生动物名录,其中保护对象最少者为27种(新疆维吾尔族自治区),最多者为362种(天津市),西藏自治区1个省份未见有省级保护名录发布。

上文提到的见于《保护名录》和《三有名录》中的问题同样也出现在各省的省级名录当中。此外,按保护法,地方重点保护野生动物应为“国家重点保护野生动物以外,由省、自治区、直辖市重点保护的野生动物”,但就实际情况来看,显然二者有着较大程度的重叠——在省级名录的总计约1478条目保护对象当中,有近九成同《保护名录》或《三有名录》相重叠。

因分类学的不断发展所导致的分类频繁调整以及不同时期下各物种实际受胁情况的不断变化,一份名录很难随时随地的与具体的保护需求进行无缝对接。因此,更为重要的是跳出名录之外,设立及时有效的名录更新程序,加强野生动物保护的立法、执法以及普法的力度,加强执法监督、严厉打击野生动物的非法交易,扭转社会中“吃野味“的陋习,方能给中国的野生动物保护和人民公共卫生安全以最可信赖的保障。

-END-