选择与雪豹同行,我们每个人都可以是改变的发起人

2023年6月2日至6月3日,第五届雪豹研讨会在四川省成都市顺利举办,本届雪豹论坛主题为“拥‘豹’未来,挑战与行动”。在四川省林草局和中国绿化基金会的指导下,研讨会由山水自然保护中心和腾讯公益慈善基金会共同主办,并得到了一汽丰田、华泰公益基金会、爱德基金会、联合国开发计划署全球环境基金小额赠款计划的支持。

本文是雪豹研讨会的第三部分分享,主题为:雪豹研究和保护实践案例。来自荒野新疆、原上草、富群、善觉、珠峰雪豹计划、永续全球环境研究所的代表分享了这些年开展雪豹保护的经验,而在圆桌讨论环节,来自三江源生态保护协会、年措、玛荣峒格、阿拉善SEE以及绿色江河的代表围绕上述主题进行了充分的讨论。

雪豹分布在环喜马拉雅的区域,和原住居民的生产生活区域高度重叠,这些区域的雪豹保护需要依赖当地社区。在传统文化和治理结构中,众多机构通过发展自然体验、生态旅游、手工艺等替代生计,缓解人类与雪豹之间存在的潜在冲突,尝试构建以社区为主体的雪豹保护模式。

相比较关注于其他领域的保护机构,雪豹保护机构一个非常大的特点就是很多都直接发源于本土,长期扎根于在地。像荒野新疆专注于新疆区域,而原上草、善觉、年措、玛荣峒格、玛曲县生态保护协会和三江源生态保护协会等则是完全由当地人发起、运营并开展行动的机构。他们一方面非常熟悉地方性知识和社区传统文化,另一方面也在积极尝试和外部沟通,希望通过创新的技术、市场机制来反哺在地社区,这样的机构为雪豹保护,乃至于中国的自然保护提供了更多的视角、观点和经验。在主管部门的支持下,成为一种自下而上健康生长出来的力量,帮助构建了中国自然保护的重要图景。

新疆——孕育而出的雪豹保护民间网络

司晓茜 荒野新疆

新疆三大山脉均广泛分布有雪豹,新疆也是全球唯一一个雪豹与多民族共享一片栖息地的区域,这里有着维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族等8个民族,是中国第一个用触发相机拍摄到野生雪豹的区域。但是新疆对雪豹的研究和保护工作开始较晚。

雪豹与多民族人民手牵手 来源:荒野新疆

2018年深圳举办了雪豹国际峰会,发布了国际雪豹保护深圳共识,恰巧与会的12个雪豹分布国都集中于一带一路,或许雪豹这一物种可以搭建起生物多样性保护和社会文化相融的平台,因此借助此契机团队开始了新疆雪豹保护民间网络的建设。

在团队多年对雪豹的保护和调查下,目前已经完成了新疆阿尔泰山、天山、昆仑山、萨沃尔山、巴尔鲁克山雪豹栖息地的初步调查,但是目前尚不足以做区域性的种群密度调查,盗猎、流浪狗、疾病、气候变化等因素对雪豹的影响研究也处于起步阶段。

团队未来十年的第一个目标是在阿尔金山调查区域与当地的相关部门建立起合作关系,初步建立当地的雪豹保护网络的基础力量,同时开展新疆其他雪豹关键栖息地的保护网络建设。第二个目标是对新疆雪豹关键栖息地阿尔金山进行大尺度的访谈、痕迹调查以及红外相机抽样调查,同时兼顾其他关键区域的前期调研。最后是配合野外调查和访谈,通过自媒体等多样的形式提升公众自然保护意识,并有效地转化成自然保护行动。

黄河源——生物-文化景观区域的雪豹监测和社区保护

德乾卓玛 原上草自然保护中心

自然圣境以传统文化为依托,以保护自然生态系统中的动植物及其生态服务功能为目的,建立在当地公众承认和尊重的赋有精神和文化信仰意义的特定自然地域, 被现代自然保护领域命名为文化景观保护地。团队希望通过发挥自然圣境的生态影响力,促进藏区草原、农牧民与野生动物的和谐共处。

团队工作的地点是青海省东南部的阿尼玛卿神山,阿尼玛卿神山是黄河的主要水源涵养地,也是濒危物种、特有物种和旗舰物种的家园。在文化中,它是山神居住的地方。当地人信奉它是其他生命体(山神)的家域,为栖息在其中的许多物种提供了庇护所。

原上草在两个区域——阿尼玛卿雪山和东格措纳湖开展雪豹调查,涵盖了大概1万平方公里。从2017年调查至今,拍到了带幼崽的母雪豹、未成年雪豹等影像。监测雪豹的同时也发现了一些重点保护动物,如棕熊、猞猁。在调查过程中,原上草并不是安排工作给当地社区,而是集合社区伙伴,征询他们的意见,通过保护工作,社区居民获得了额外的文化价值和情感价值,他们更愿意保护自己的家园,并且会关注其他的生态问题。

当地拍摄到的雪豹影像 来源:原上草自然保护中心

这几年因为虫草产量和价格的降低,牧民的收入极大减少,原上草设计了圣境生态文化行的活动,给常年参与到雪豹保护的社区伙伴进行自然导赏或者其他服务类培训,通过参与生态文化行,社区伙伴可以获得一定收入,更愿意加入保护活动。今年团队开展了“与豹同行”的活动,对保护雪豹的伙伴进行能力培训。原上草未来也会积极与国家的电视台、官方媒体进行合作,对雪豹保护工作进行宣传,让更多公众了解黄河源区域的雪豹保护。

从尕多觉悟神山到青海湖——雪豹如何发挥“旗舰”作用

兰周加 北京富群环境研究院

团队工作的区域主要是玉树州曲麻莱县巴干乡与青海湖,巴干乡位于三江源内,是雪豹分布的主要区域之一,而青海湖一般人想到的是水鸟等动物,但是其周围发现了大量岩羊和部分雪豹踪迹,只是关注度较低。这两处景观差异很大,雪豹分布从高密度转为低密度。但是两地的社区都面临生计问题,比如巴干乡社区80%的收入依赖于虫草,其次是畜牧,这几年虫草行情的变化使社区居民非常顾虑收入问题。青海湖虽然离大城市西宁很近,但是因为草场面积非常小,那边的畜牧业发展遇到了瓶颈。

富群从社区发展考虑保护问题,以替代生计为抓手协助社区解决他们目前遇到的困难。比如在巴干乡,富群开始小范围试点推动当地的高原蔬菜种植,目前的成效是很不错的。

当地妇女正在制作手工艺 来源:北京富群环境研究院

另一个与社区发展关系密切的是生态旅游,尤其是自然体验,这不仅能激发社区创收,而且可以使社区居民更了解本区域内的生态环境和自然资源,以虫草采挖为例,目前团队支持保护的部分区域内虫草采挖的力度很大,社区伙伴会主动考虑该行为的可持续性发展问题,如何去管理或者限量采挖,或者某些区域做特殊保护,这些是他们自发管理的。

关于生态旅游也有一些问题需要思考,比如生态旅游是否会促进公众参与生物多样性保护的持续性?访客的需求是否会改变当地的传统文化?如何定位旗舰物种保护中公众的参与方式(尤其是非优选区的保护措施)?

格聂神山——社区参与雪豹保护和生计发展

陈韵竹 永续全球环境研究院(GEI)

格聂神山坐落于四川省理塘县西南部、巴塘县东部,在国家级自然保护区海子山自然保护区内。甘孜州政府提出将格聂打造成国际一流山地旅游地,并争取创建国家公园。丁真的现象级爆红,在为格聂带来旅游热度的同时,也为当地生态环境带来了压力。

格聂目前拍摄记录并鉴别格聂本地野生植物108种,鸟类65种,兽类12种,采集、压制格聂本地植物标本45份,采集格聂本地植物种子21份。

格聂地区拍摄到的雪豹 来源:永续全球环境研究院(GEI)

格聂神山项目策略是以国家公园为路径,社区为主体,社区协议保护为方法,通过环境教育与社区发展中心结合的创新模式,推动自然保护区内自然教育、研学、生态经济的发展。项目目标是通过格聂云合生态教育中心参与式建设过程,建立多方参与的以“国家公园模式”为特点的社区保护与经济可持续发展平衡的试点。

社区可持续发展分为能力建设、生态教育和生态经济三方面。在能力建设方面,60户参与马帮服务队建设,制定标准、线路等,开展旅游安全与规范化理念培训、新媒体培训、民宿能力接待培训等。在生态教育方面,建设格聂小学自然教室,3名教师成为自然导师,制作自然教育课件,开设自然教育课程。在生态经济方面,开发生态旅游线路,设计研发生态产品,妇女小组生产的地毯拿到了3万元产品订单。

甘加草原的“卓贝罗罗”——一个游牧社区的雪豹保护

桑杰 善觉甘加环保志愿者团队

善觉甘加环保志愿者团队是一支由草原牧人自发成立的本土环保团队。团队以从源头解决当地环境问题,促进保护与发展并行为理念,自2016年起在甘加开展社区保护项目。

2014年,团队发现有牧民的家畜被疑似雪豹的不明动物攻击,开始寻求缓解潜在的“人兽冲突”的方法,2017年发起“留住甘加的生态秘境”9.9公益项目众筹,开展草原生态巡护员能力建设培训,在家畜遇袭区域开展调查。2018年,在达里加山附近拍到两只雪豹,达成夏河县境内首次对雪豹的影像记录。此后每年在这附近持续开展雪豹监测,2021年在这里再次拍到了雪豹。今年5月份甘南州首次启动雪豹的调查工作,团队与森林公安等政府部门合作,为甘南州的雪豹调查提供数据和支持。

2019年,团队本着发展与保护结合的理念,在三江源设计师联盟的老师们的支持下,对当地的社区伙伴开展羊毛毡手工制作的培训,为社区发展替代生计。手工制作品的形象,包括雪豹在内的各类野生动物。打造了“卓贝罗罗”品牌(意思为牧人的宝贝),提升当地社区和外界公众对雪豹等野生动物的关注和保护意识。

雪豹毛毡 来源:善觉甘加环保志愿者团队

卓贝罗罗有两个理念。首先当地的生态理念不是保护环境,人人有责。而是爱惜一切众生,与野生动物共生。责任是被动的,而关心是主动的。团队在此基础上,制作可爱的野生动物形象给牧人带来经济收入,进一步强化这种主动的爱惜。另一种理念是给当地的弱势群体提供参与保护的可能性。当地的女性参与工作的机会比较少,社区建立手工产品平台后,她们在积极参与中提高了经济独立和社会地位。

面向未来——“珠峰雪豹保护计划”迈入新战略

拱子凌 万科公益基金会

2013年珠峰雪豹保护计划由西藏自治区林业和草原局与万科公益基金会联合发起,2014-2016年为第一期的摸索阶段,完成了整个项目的执行。2017年年底总结后得出珠峰保护区是一个非常需要持续关注的地方。2018-2021年又进行了第二期的探索。

喜马拉雅山脉 来源:董磊/万物影像保护

前两期的成果主要有四个方面。一是科学研究,科学研究主要是通过系统的调查,摸清珠峰保护区大概的种群情况,目前累计调查范围有3000平方公里,预估该地区的雪豹数量大概有106-114只。超过90%的岩羊潜在栖息地与雪豹栖息地重合,从侧面显示了珠峰保护区拥有较为完整健康的雪豹食物链系统。

二是开展社区保护项目,探索保护和社会经济发展的平衡模式,促进雪豹保护与当地社区的和谐发展。项目完成了对珠峰保护区全境4县30乡镇社区基线调查,并支持了云南大学团队和贵州师范大学团队启动雪豹保护社区文化产品项目。

三是与珠峰保护区管理局合作,开展保护能力培训,自2014年起,“雪豹保护计划”专项支持保护管理能力提高项目共投⼊约50万,支持保护区跨区交流3次,技能培训4次,协助支持完成9项保护管理项目。

四是提高珠峰保护区对外宣传能力,提升公众对雪豹的认知和保护,项目参与了协助贵州田野与环境发展研究中心打造珠峰保护区宣教室;与珠峰管理局联合出品《珠穆朗玛·鲜为人知的生灵秘境》等活动。

2023-2027年的总体目标是在珠峰保护区向国家公园转型的过程中,采取横向融合、纵向延伸的策略,运用万科公益基金会立体化支持战术助力珠峰保护区管理局,使已初步建立的巡护网络在生物多样性保护、气候变化应对、可持续社区示范等领域发挥更大的作用,倡导价值观驱动等自然保护地创新保护机制,孵化“雪豹先锋”,建设青藏高原美好家园,在中国自然保护地体系中发出“珠峰声音”。

雪豹保护实践经验分享与交流

圆桌讨论

在由三江源生态环境保护协会东周群培主持的圆桌讨论中,五位来自基金会和在地保护机构的嘉宾针对雪豹保护的实践经验进行了讨论与分享。

年保玉则生态环境保护协会的更尕仓洋认为雪豹保护需要当地政府和群众、科学家、专家、企业家、志愿者等拉近距离、保持沟通。比如藏区本地人汉语水平比较低,为了更好调动志愿者的积极性,协会会把志愿者们自己的收获放到第一位。其次是建立志愿者与机构之间的信任,做到机构与志愿者互相包容和理解。

来自阿坝县玛荣峒格生态文化旅游专业合作社的周巴表示他们的家乡主要靠药材谋生,但是药材过度采挖,导致野生动物出现皮肤病。另外当地抓捕马麝、林麝情况比较严重,当地人认为过度捕猎也是造成野生动物出现疾病的原因,这些都对雪豹保护有不利影响。当地百姓准备改变经济来源,做一些传统手工艺的装饰品,并将当地文化融入进去,诸如此类的替代生计是未来的发展方向。

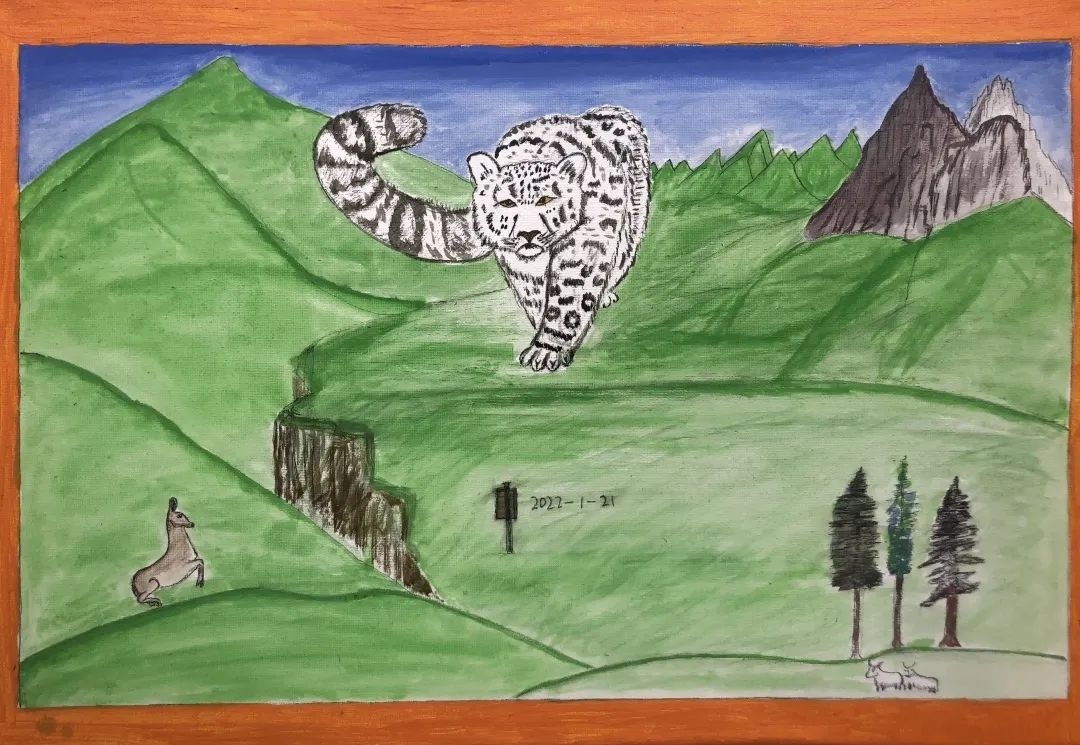

周巴老师的雪豹绘画 来源:周巴

北京市企业家协会的晋雨漪负责新龙县猫科动物保护地项目,该县有七猫王国(豹、雪豹、亚洲金猫、荒漠猫、欧亚猞猁、兔狲、豹猫)的美称。在各级部门支持下,目前新龙县有四个公益保护地,总面积300平方公里。当地社区百姓是保护力量的主体,他们会开展栖息地恢复和巡护监测工作,接受自然导赏等培训。但是保护过程中也存在一些问题,一是误解,村里人并不明白巡护员在做什么。另一个问题是巡护员自身动力不足。针对第一个问题,团队会组织村里人观看巡护员的工作视频,针对第二个问题,团队会帮助推广、评选巡护员的工作,使他们得到外界认可。晋雨漪认为除了直接补贴,一线保护者的情感需求也需要被看到。

玛曲县生态环境保护协会的张俊洋表示雪豹保护需要有不同专业背景的人参与,协会的两位创始人是玛曲本地人,他们正是在外求学接触不同文化后回到家乡,才意识到当地需要保护。早先他们可以理解当地生物种群丰富,并做到不破坏、不伤害,但是意识不到雪豹需要保护,生态环境可以修复。有在外的经验后,协会在当地做了许多的宣传和科普工作,让当地人了解、参与保护工作。由于当地语言以藏语为主,不利于对外宣传,外地的志愿者会参与进科普与宣传工作,形成一种补充。

绿色江河的杨晓东谈到解决人兽冲突的三种思路,一是更了解区域内雪豹的生活区域,在掌握基础数据,牧民知道雪豹的活动区域后,尽量做到不打扰、不误入。二是针对雪豹下山到牧民生活区域的情况,也许可以采用一些新的技术,比如识别、预警,甚至驱赶。三是了解、寻找前人应对人兽冲突的方式,并分享给其他牧民。

总结致辞

王军/吕植

二是雪豹保护网络提供了一个平台,帮助把保护地管理部门、雪豹保护者,以及社会上关心爱护,愿意参与生态保护工作的人聚在一起。希望这个平台可以有更多的交流机会,会议上的科研成果也希望能在保护地里得到更广泛的应用。

王军老师致辞

北京大学教授、山水自然保护中心创始人吕植教授指出雪豹和熊猫的双旗舰物种不只是口号,而是一个实实在在的现象。西南山地和青藏高原是目前我国生态系统相对完整,保护成效也较好的两片区域,这得益于熊猫和雪豹两个旗舰物种。在全球扭转生物多样性保护下降趋势的努力中,双旗舰物种起到了很好的作用,大家可以从这个高度来看熊猫和雪豹的贡献。

本次会议有更多的人、更多的地方参与雪豹栖息地的监测、保护,这意味着有更多雪豹得到关注。相信点与点之间建立起的联系可以形成一个网络,共同推动雪豹保护工作。

吕植老师致辞

大家对雪豹的认识也在不断加深,很久没有雪豹现身的地方出现了雪豹,那里对它们来说是长久的栖息地吗,还是昙花一现,这需要持续的监测。

在雪豹网络扩大的过程中,不断发现新信息、新知识点,其实也是在提出关于保护的新问题。2015年红外相机还是一个新手段,而现在有各种各样的方法,比如颈圈、DNA、AI识别,这些在未来可能会发挥更大作用。

目前雪豹栖息地的调查面积可能仍不到雪豹栖息地面积的10%,现在我们仍要回答在哪里,有多少,面临什么样的难题,做什么,该做什么的问题。所以大家要继续努力。在努力的过程中间,最宝贵的是保护工作者们。实际上保护是解决人的问题,保护是由人做的,人带来人的改变,不管社区、保护地还是大家所在的省,我们首先要改变我们自己,用自己的改变带动更大的改变,大家都是一些火种。这个世界可能是可以被改变的。而我们每个人都可以是改变的发起人。

-END-

文字整理、排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org