当我们对野味说不时,我们在说什么

每个参与和关心野生动物保护的个人和机构都多多少少对非法野生动物贸易感到切肤之痛。这些心痛可能平时并不为大众所知,但是因为新冠病毒感染疫情的爆发,非法野生动物的贸易和消费顷刻之间成为与每个人息息相关的问题,上升到了“陋习”的程度。以往改变速度缓慢的法律、名录、管理条例,是否可以借机重新梳理?让大家心痛的回忆,是否可以从此不再重演?什么样的改变是顺应时代的,这样的改变是否会过于理想化导致无法实施?包括本文作者在内的很多人在那段时间积极地思考、讨论、撰文,表达各自的想法和建议,促成了《当我们对野味说不时,我们在说什么》的诞生。

《当我们对野味说不时,我们在说什么》

尽管距离2020年初的新冠爆发已经三年多了,但是相信每个人对那个令人深感沉重和焦虑的春天,都留下了自己独特的记忆。在这样的背景下,本书的作者们有一个不约而同的愿望,就是从各自的专业角度为减少疫情带来的影响做出努力,特别是从长远的角度,尝试预防更多类似不幸事件的再次发生。这个愿望自发地演化成全社会的愿望,合力推动了一个少有的政策改变的契机。

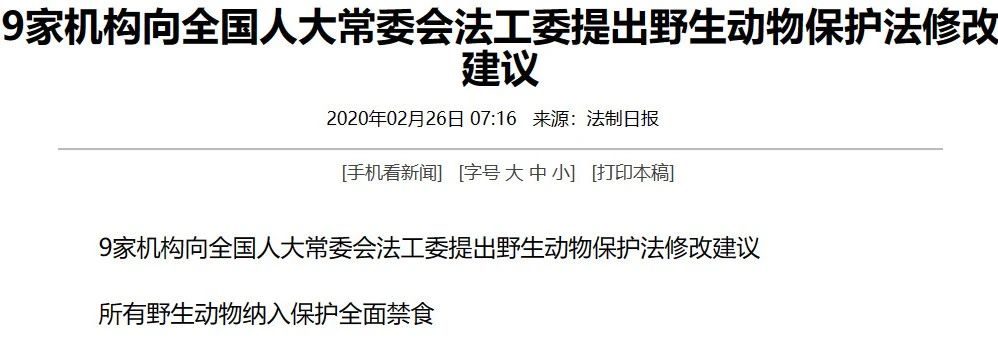

2020年2月24日国家出台的禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习的政策决定

2020年2月24日国家出台的禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习的政策决定与以往爆发的严重急性呼吸综合征(SARS,曾称为“传染性非典型肺炎”)、埃博拉、禽流感类似,此次的新冠病毒(COVID-19)也属于“人兽共患病”(或“人畜共患病”)。人兽共患病,是指在脊椎动物和人之间传染的疾病。这类疾病病原体十分多样,包括细菌、寄生虫、真菌、病毒和朊病毒。目前,有70%以上的传染病都是人兽共患病。

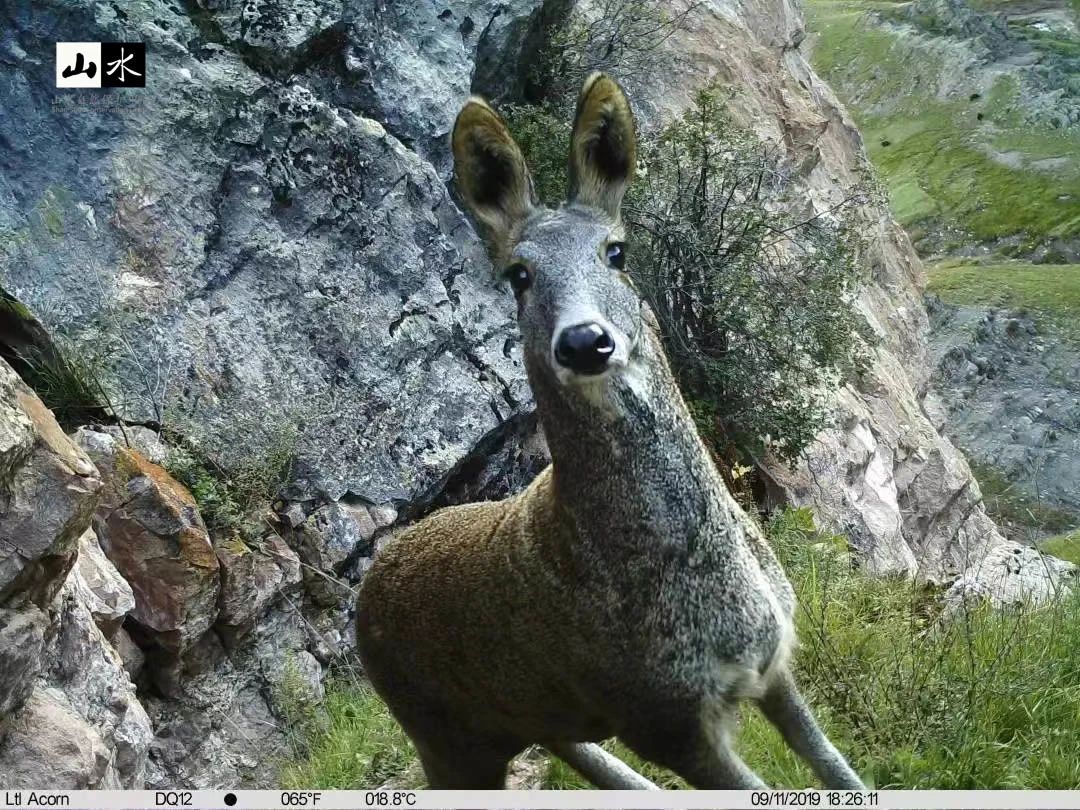

此次病毒的爆发,也令人反思人与自然之间复杂的关系。流行病研究表明,自然界中病毒种类繁多,动物储存的病毒偶尔也会跨越宿主,传播给人或者其他动物,这便是病毒学家们担忧的病毒“溢出(spillover)”。这些原本存在于自然界的病毒,有可能因为野生动物自然栖息地屏障的破坏、野生动物的非法贸易、消费,导致人类与野生动物的接触增加,增大了原本在自然条件下较低的病毒“溢出”可能性。如果再出现一些契机,如高密度的家养动物或人类聚集地,由“溢出”到成规模的人群疾病爆发就可能发生。

病原体传播的六个阶段,从区域性小规模逐步升级为全球性大规模(Bernstein et al. 2022)

病原体传播的六个阶段,从区域性小规模逐步升级为全球性大规模(Bernstein et al. 2022)为了减少人兽共患病的风险,防患于未然,在2020年1月20日疫情公布后, “对吃野生动物说不”一时间成为各大公共媒体和社交平台上自发传播的焦点。公众之所以有如此高涨的意愿,除了疫情给全社会造成的巨大健康与生命损失,还因为“战疫”付出了难以估量的社会经济代价。在2003年的SARS时期,也曾有过对野生动物食用和交易的短暂禁令,然而一段时间过后,随着公众热度的消退,禁令解除、法规照旧,人们又重蹈覆辙,再次忽视可能出现的风险。

在新冠病毒感染疫情期间,亲历过SARS的多家机构以及对此问题有过思考和研究的个人,深知政策改变窗口期出现的不易,在各种媒体上发表了数十篇文章,全方位论述了野生动物食用与贸易的现状与风险,以及野生动物利用管理中存在的潜在问题。作为亲历者,作者们深度探讨了野生动物与人类复杂的关系以及人类对待野生动物的恰当态度和行为。这次疫情亦引发我们思考、认识与生物多样性关联的另一角度:公共健康安全。从吃开始,每一个人都能够参与到保护野生动物和重构人与自然关系的文明建设中来。

部分被食用的野生动物(果子狸、黑眉锦蛇、小麂,摄影:baboon;黄胸鹀,摄影:邓郁;中华鳖,摄影:马超),实际上被食用的野生动物种类多到超乎想象

最难能可贵的是,此问题涉及到政策、法律、经济、野生动物管理、分类学、病毒学等各个学科领域,来自不同领域、不同机构的个人,在2020年初疫情伊始的过年期间,牺牲自己的休息时间,迅速发成共识,组建了一个高效有序的志愿工作群,共同梳理问题和解决方案的脉络,并针对各个子问题快速组织志愿者收集整理数据,汇成了系统的数据库,推动了后续的长期研究。这种面对危机无私的奉献与合作,令人感受到人性的温暖。

有些人快速完成了一系列政策研究和空缺分析,将结果或发表在媒体上,以呼吁公众和有关部门的关注,或整理成文提交有关立法部门;有些人专门对《野生动物保护法》的修订提供系统的修改意见,参与推动了被称为史上最严野生动物“禁食决定”的出台。

除了直接参与工作的伙伴,我们在成书过程中还咨询了很多一线执法人员和司法人员,他们不厌其烦地提供了大量实地经验和案例解读,帮助我们的分析更好落地。徐晋涛、刘金梅、张伯驹、何艺妮,张秀秀,康蔼黎、杨方义等,虽然最终没有直接以作者的身份编入本书,在相关工作中也贡献了大量的精力和时间,他们也是三次修法意见的直接参与者。这种并肩战斗的工作状态十分难得,是这本书坚实的基础。

上述一系列工作呼应了社会的需求,并得到了有关部门的及时响应。2020年2月全国人大和相关部门出台“禁食决定”,启动了我国规模宏大的后续一系列相关立法与法律完善的进程,包括2020年9月修订完成的《动物防疫法》、2020年10月颁布的《生物安全法》、以及去年年底修订完成的《野生动物保护法》及相关刑法法条的修改。同时,2021年2月正式更新完成的《国家重点保护野生动物名录》和2023年6月发布的《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》,广泛收纳了大家的建议,已经覆盖并保证绝大多数陆生脊椎动物在我国受到法律的保护。

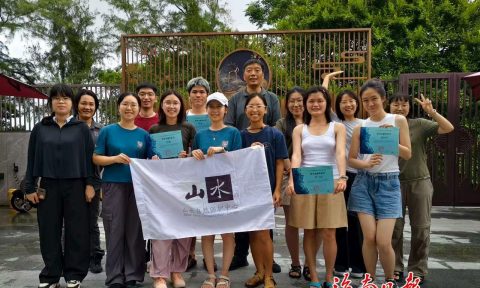

2020年1月下旬,北京大学自然保护与社会发展研究中心、昆山杜克大学、自然之友、猫盟CFCA、北京大学生态研究中心、广州绿网、守护荒野、桃花源基金会、山水自然保护中心九家机构紧密合作,完成了关于《野生动物保护法》修订的意见和建议,并正式提交全国人大常委会法制工作委员会

这次的禁令,不再是SARS期间短暂的应急措施,而是通过立法修法等一系列措施,将严厉打击非法利用和经营野生动物、杜绝对野生动物的非法食用牢牢固定在了我国的野生动物管理法律体系中。历史的车轮向前滚动了一步,在不同的利益诉求与博弈下,如今的法律在各方看来,可能都并非尽善尽美。但无论如何,这代表着社会价值观的悄然转变,代表着未来的可能性。

回顾本书中的内容,一些观点已经纳入了新的法律修订中,另一些可供新的政策和法律进一步修订和出台时参考。无论如何,它们代表了这一富有特殊意义的时间段的宝贵历史截面,我们希望给读者呈现的,既是对历史的记录,也是对未来的启发。希望人类可以从中获得经验和教训,更从容有效地减少未来可能发生的类似风险,让“同一健康”从理念变为现实。

在此,我们希望利用这次推文的机会,对本书作者,以及参与了材料、文字与数据整理工作的个人与机构表达感谢:

本书作者(拼音排序):陈怀庆|程琛|韩雪松|黄巧雯|雷打石|李彬彬|李泓萤|李立姝|李露|李沛芸|李添明|卢桦|吕忠梅|猫盟CFCA(机构)|平晓鸽|秦天宝|史湘莹|宋大昭|孙戈|王放|魏辅文|吴昊|吴鹏|徐晶晶|张劲硕|赵翔|左旭光|曾岩

北京大学自然保护与社会发展研究中心的李雪阳、韩雪松、陈怀庆、贾丁等,参与了很多文字整理工作。

山水自然保护中心董正一、李沛芸、程琛、秦璇等同事,参与了大量名录和信息的整理工作。孙戈、史静耸、齐硕等专家为物种的相关信息提供了很多咨询建议。

邸皓和杨可人,作为当时山水的传播团队核心成员,为每篇推文加班加点熬夜工作。师旭、詹美春、杨钧雯,作为当时山水自然观察团队的成员,为数据和信息整理付出很大努力。

荒野新疆黄亚慧,一听说需要人手整理数据,以惊人的执行速度组织了志愿者群体,守护荒野共享志愿服务平台、印象识堂、江苏省农村专业技术协会等组织参与了问卷的转发扩散。阿拉善SEE基金会、北京大学生态研究中心、广州绿网、昆山杜克大学、猫盟CFCA、美境自然、潜爱大鹏、桃花源基金会、智渔、自然之友对调查问卷的制作与传播亦有贡献。

广州绿网、任鸟飞提供了数据支持。

在问卷调查过程中,包括年保玉则环境保护协会、三江源环保协会、甘加环保志愿者团队等机构帮助找到了更大范围包括藏族牧民的受访者。

感谢所有牺牲过年时间参与数据录入和整理的大量未来得及一一记录姓名的志愿者们。

最终成稿来自于各机构推文,对各机构参与的工作人员致以敬意。

感谢华泰证券、开云集团、湖北省红十字基金会等机构对于本书成稿过程中的讨论和传播活动给予的支持。

由于涉及人数众多,如有参与工作却被致谢遗漏的个人,在此提前表示歉意。

-END-

撰文/吕植、肖凌云

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org