郭净:从自己的脚印上飞过之梅里雪山

写在前面:

与自然密切关联的在地社区是自然保护的重要力量,山水不断探索着以社区为主体的保护实践,因此我们邀请了田野调查经验丰富的民族史博士、云南省社会科学院退休学者郭净老师进行讲座分享。郭老师介绍了在大花苗村寨、西藏桑耶寺、云南卡瓦格博雪山三个田野点开展人类学调查的方法和理念,并对学术与人生,旅行与写作的关系有所讨论。由于内容较长,本篇主要分享郭老师在卡瓦格博神山的田野调查,关于大花苗和桑耶寺的内容。

01 引言——自我介绍

从自己的脚印上飞过

德钦的诗人扎西尼玛曾带一位70多岁的老者旅行,老者身世坎坷,在印度待了多年,想家了,回到德钦,没有家庭和土地,守一座小庙。他们乘飞机跨越中甸高原的时候,阿老感慨道:没想到,我从自己的脚印上飞过去了。

从高空望去,机翼下略过的雪岭、峡谷、森林和草甸,曾留下多少交错纵横的足迹。可一阵风,一场雪,就把它们瞬间抹去。

大地上旅行的人,若想留下点什么,就得飞到天上看看。脚印,是我们行走获得的经验,而写作,能使我们飞翔到经验之上,俯瞰自我与风景的关系。散落的脚印经过文字和图片的连缀,可以聚沙成相,在某个瞬间绘制出一幅个人的心灵地图。它犹如一张精心编织的魔毯,将轻薄的肉身托到云端,从自己的脚印上飞过去了。

坐在青藏公路旁的作者,郭净摄

坐在青藏公路旁的作者,郭净摄游方僧

在西藏的寺院仪式表演“羌姆”中,有一个角色叫“azara”。这名称是从梵语音译过来的,意思是“游方僧”。他有点像济公,又有点像古希腊的荷马,怀着信仰,却不在僧团,独自云游四方,逍遥自在。我喜欢这样的状态,所以拿azara做了自己的别名。

戏剧人生

小时候我家就在剧院里边,我看着戏剧长大。隔壁邻居的演员,白天就是个俗人,柴米油盐,鸡零狗碎。小孩子分不清现实和梦幻,晚上看他们排戏,觉得这些男男女女好漂亮,就像电影里出来的一样。

如今看来,他们演戏,我们做学术,都戴着一张张社会的面具。这面具戴久了,扯都扯不下来,变成了人生的另一幅面孔。从这个意义上讲,所谓学术,就是我们生活的一部分。

02 关于卡瓦格博的三个转折事件

1993年进藏之前,我去过一次德钦,因阴天无缘看到卡瓦格博。1998年,我成为云南大学民族史专业的在职博士生,在导师何耀华先生的鼓励下,选择了卡瓦格博雪山作为田野点。

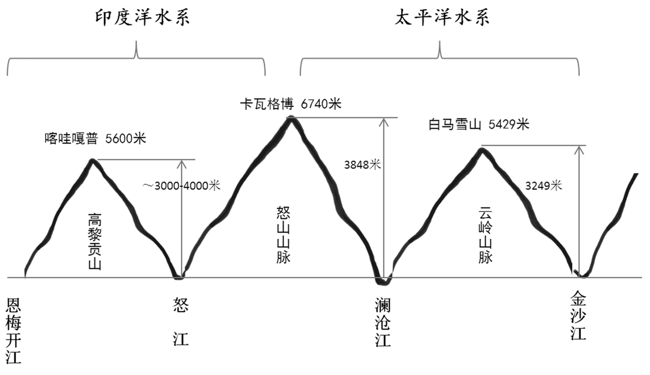

卡瓦格博(ཁ་བ་དཀར་པོ།kha ba dkar po),最高峰海拔6740米,藏语的意思为“白雪”。这座雪山位于怒山山脉中段,是怒江和澜沧江的分水岭,亦是云南省和西藏自治区的界山。从苯教时代到今天,卡瓦格博一直被金沙江、怒江、澜沧江流域信仰苯教和藏传佛教的藏族奉为神山。“卡瓦格博”既是主峰的名称,也是以主峰为首的一群山神的统称(包括云岭山脉的白马雪山)。自1991年梅里山难以来,卡瓦格博被外人改称为“梅里雪山”。2009年,云南省政府在该地区建立“梅里雪山国家公园”。

卡瓦格博与三大山脉和三大江河的关系,郭净制图,资料来源:1997年《德钦县志》46页统计数据

卡瓦格博与三大山脉和三大江河的关系,郭净制图,资料来源:1997年《德钦县志》46页统计数据我进入卡瓦格博地区的时候,正值一个重要的转折点,导致这一转折的三个事件是梅里山难、木头财政向旅游财政的转移、滇西北国际环保项目的进入。

梅里山难

1979年,国务院宣布开放西藏和新疆的部分山峰,鼓励中外合作,开展登山运动。从1987年到2000年,美国克林奇登山队、日本上野登山队、日本京都大学和中登协的联合登山队以及西藏登山队五次试图攀登海拔6740米的卡瓦格博(登山队和媒体称之为梅里雪山),均以失败告终。最惨重的挫折发生在1991年1月3日,17名中日登山队员被雪崩掩埋,无一生还。

在前期的攀登过程中,当地人对“登山”并无概念,可当他们明白外来的登山者是要爬到卡瓦格博峰顶的时候,便做出了抵制的行动,因为攀登是对神山的亵渎。到1999年,由搜狐公司发起的“千禧年梅里登顶”活动,更引发了热烈的网络讨论。在奚志农、梁从诫、杨福泉、吕植等环保工作者和德钦县政府的共同努力下,千禧年登顶活动被迫中止,卡瓦格博随后被列为中国西部唯一一座禁登山。

1999年8月9日,明永村长大扎西、村民达娃和日本登山队员小林尚礼在冰川寻找遇难者遗物,郭净摄

1999年8月9日,明永村长大扎西、村民达娃和日本登山队员小林尚礼在冰川寻找遇难者遗物,郭净摄木头财政转向旅游财政

民国年间,四川、云南境内的森林破坏已趋严重。从1950-1960年代森工企业的大规模采伐和大跃进时期的乱砍乱伐,到文革时期毫无约束的砍伐,再到1980-1990年代大规模商业性采伐和个体盗伐,长江上游的天然林遭到极大摧残。在后一个阶段,因地方政府的财政收入高度依赖木材产业的税收,当地人将这种发展模式称之为“木头财政”。

至1990年代中期,这种长时段的掠夺性砍伐,给当地及长江全流域带来的生态问题已经凸显,由此引起了环保界的关注。由于民间环保行动的推动,以及1998年长江流域大洪水的警示,国务院于当年正式批准《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》,在长江上游和黄河上中游地区全面实行天然林禁伐。

跟随着国家战略的转变,从1998年到2001年,迪庆州和德钦县政府借用“香格里拉”的概念,逐步实现了从“木头财政”向“旅游财政”的转移。迅速崛起的旅游业带来了葡萄种植、水电开发、城市扩展、快速交通干线等新事物,游客蜂拥而至的几个村庄很快受益,地方财政得到改善。但这些新兴产业对当地生态环境、经济和社会结构以及信仰所造成的负面影响,也逐渐暴露。新旧思想的冲突,从外部渗透到了当地的每一个村庄和家庭。

滇西北国际环保项目

1998年6月,一个名为“滇西北大河流域保护与发展计划”(Yunnan Great Rivers Conservation and Development Project)的国际合作项目在云南启动,该项目的合作双方为云南省政府和“美国大自然保护协会”(TNC)。这一行动计划的核心是生物多样性的考察与保护,其覆盖的区域包括滇西北的大理、丽江、迪庆和怒江四个地州。

进入滇西北后,TNC面临着前所未有的复杂状况,该地区聚居着十多个少数民族和三百多万乡村居民,他们的日常生活和宗教信仰、生态环境结合紧密。有鉴于此,TNC不能只凭一己之力推进工作,于是, 80多位生态学、植物学、民族学的本地专家参加到实地调查和项目实施中,他们分别来自省、州、县各级科研机构,熟悉专业和地方情况,也比外国专家更懂得文化的重要性。

与云南学者的合作,为TNC带来了根本的转变,促使其将生物多样性、文化多样性和可持续生计三个方面结合在一起,发展出一整套新的策略。其中最有价值的案例,是借助本土学者的力量和藏族社区的参与,在卡瓦格博地区寻找神山信仰传统与生物多样性保护相结合的途径。

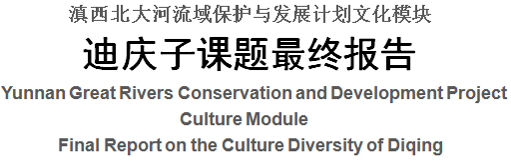

项目报告封面

项目报告封面

03 山中神界

以上三个事件相继发生,将人与环境的议题凸显在我们面前。我在这样的背景下进入德钦,参与了滇西北大河流域保护与发展计划文化模块的调查团队。我们与德钦民间组织卡瓦格博文化社和TNC专家Robert K. Moseley(木保山)合作,开展卡瓦格博神山神迹的实地踏勘,并与其他八位来自省、州、县的学者合作,在历时近一年田野调查的基础上,完成了“滇西北大河流域保护与行动计划文化模块-迪庆子课题最终报告”,还出版了多部探讨卡瓦格博自然圣境的专著(如章忠云《云南藏族志:聆听乡音》;扎西尼玛、马建忠《雪山之眼》;郭净《雪山之书》)。

我个人的研究,同上述大河流域项目相互交织,以卡瓦格博神山为研究对象,普查点涉及云岭乡和佛山乡和西藏察瓦龙的十多个社区,其中,明永、西当-荣中、雨崩三个村庄为长驻调查点。西当-荣中村位于海拔2000多米的干热河谷台地,分为四个社,1999年共有123户,640多人;明永村位于冰川脚下3400多米的河谷间,分为上下社,1999年共有50户,180多人;雨崩村坐落于海拔3100-3200米之间的森林河谷地带,分上下两社,1999年共有24户,100余人。

从飞来寺观景台眺望卡瓦格博主峰,山下的村庄为作者的田野点之一:荣中-西当村,郭净摄

从飞来寺观景台眺望卡瓦格博主峰,山下的村庄为作者的田野点之一:荣中-西当村,郭净摄这三个村子都以农业为主,兼营畜牧、林业和采集业。1998年以降,旅游逐渐变成了明永和雨崩两村的主业。从1998年到2003年,除了基线调查之外,我们以文字、影像、村民绘图等方式,对这三个村庄的历史、内外空间、资源利用、神山信仰仪式等做了全面调研和记录,并于2021年绘制了相关的圣境地图(尚未出版)。

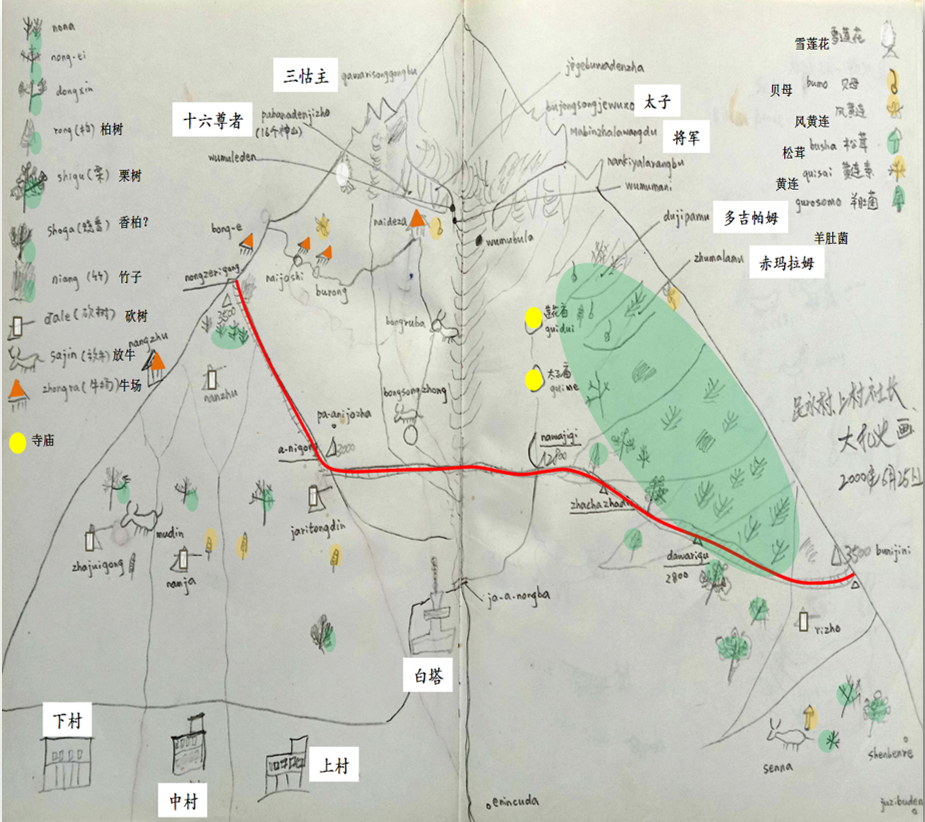

我研究时用的方法较之以前有了很大改变。除了做几个村庄的家户调查外,我亦受益于NGO的“参与式调查”,即不仅把村民当作“报告人”,而且当作调查的参与者。鉴于当地村民能用汉文和藏文书写的人很少,我们通常采用绘画的方式开展工作,具体做法是:请村民绘制本村的平面图,内容包括家屋的布局、家户的名称、村落的四至范围、本村的神山圣地、烧香点、林地、资源采集点、耕地、牛场、土地名称等等。

这个方法简单有效,而且能引导村民将他们认为重要的(而不仅是我们认为重要的)东西用形象表达出来。2000年6月,明永村长大扎西和荣中村民却登在他们画的地图上标出了“封山线”( རི་བཀག,日卦)。我们沿着这条线索追踪,发现了民国时期以及1950年代的相关记载。而藏族学者马建忠、诗人扎西尼玛和马骅团队的普查,证明封山线在当地社区的普遍存在。于是,关于封山线及外部和内部空间体系的研究,成为我们团队以及我自己深入调查的重点。

明永村地图,大扎西画,红色的为封山线,郭净制图

明永村地图,大扎西画,红色的为封山线,郭净制图经过青海藏族高僧扎西桑俄的开示,我们的认识渐趋明晰,初步结论是卡瓦格博的内外世界分为两个命名体系,其内部世界的命名遵循神圣性的原则,为神圣空间;而外部世界的命名以土地名称为基点,为世俗空间,土地名转换为房名,房名转换为家户名。在解放前,有土地、房屋和家户的人家称之为“正户”。外部空间的土地由村社管理,可以开发;内部空间的资源利用则受到禁忌规则(村规民约)的严格限制。这套体系至今仍以活态的形式存续着。

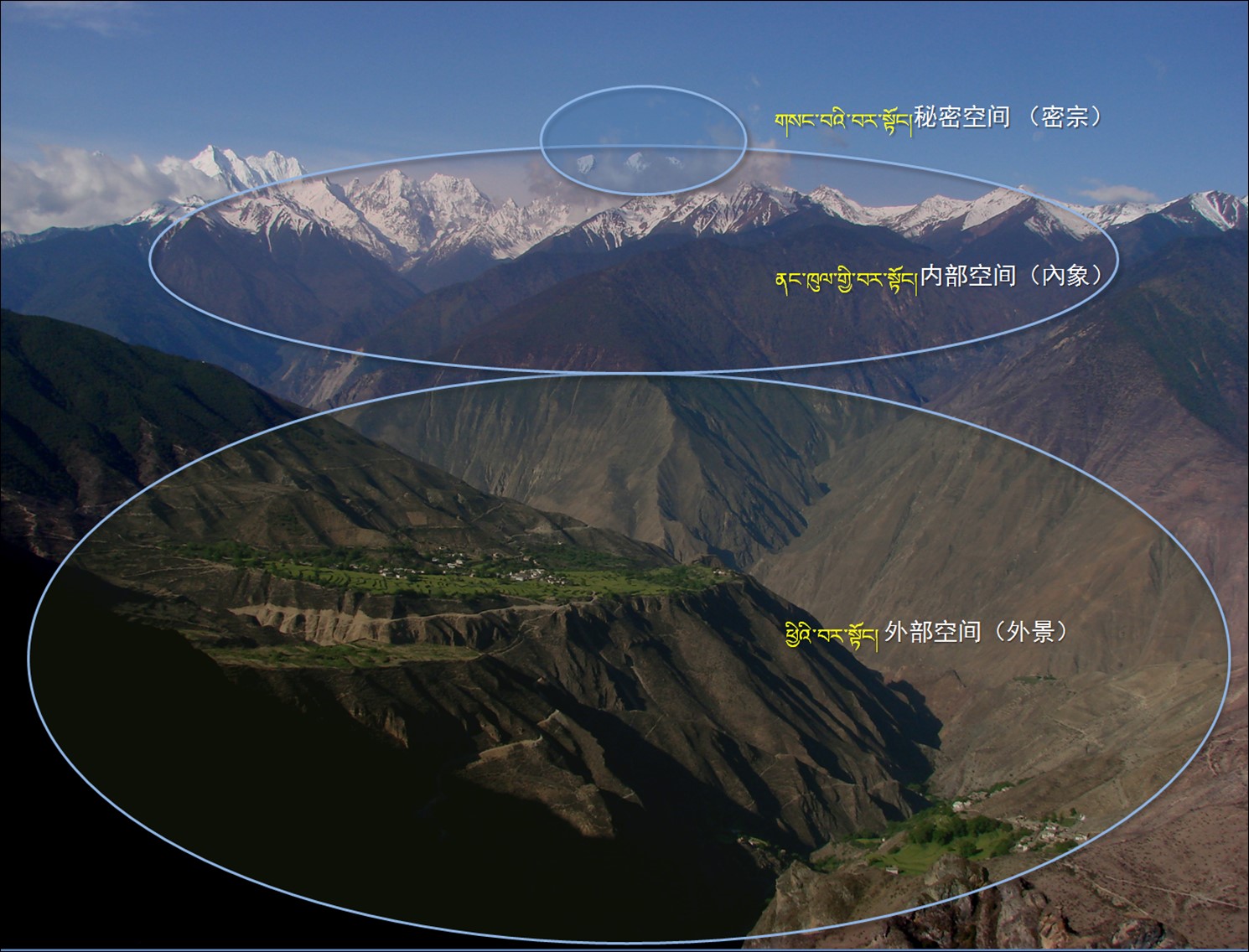

卡瓦格博的三个空间,郭净制图

卡瓦格博的三个空间,郭净制图在卡瓦格博的调查还用了一个新的手段:纪录影像拍摄。从开始进入田野,我就带着新买的DV摄像机,把它当作笔记一样地使用。从1998年到2003年,我跟卡瓦格博文化社的此里卓玛合作,先后拍摄了300多小时的素材,其中包括外转卡瓦格博的全过程。之后,我们以这些素材为基础,完成了四部纪录影片的剪辑:《登山物语》、《山形物语》、《雪山短歌》、《生活世界》。

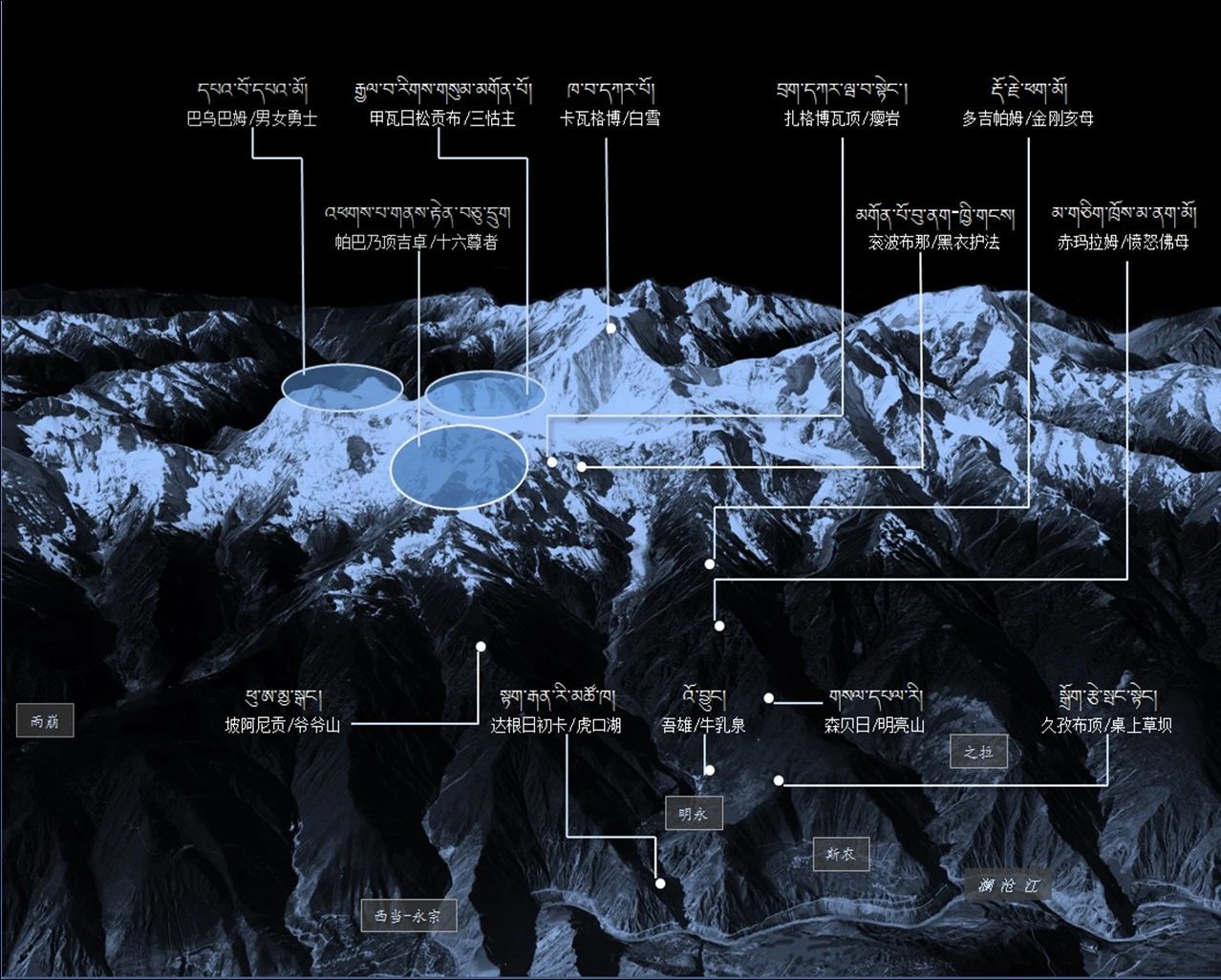

前两年,我与藏族学者章忠云和扎西尼玛合作,完成了《卡瓦格博圣境图志》一书,以绘制五个村庄圣境地图的方式,进一步探讨卡瓦格博区域的人地关系。除了学术研究以外,我们还跟卡瓦格博文化社、乡村之眼及山水自然保护中心等公益机构合作,积极推动本土环境意识的觉醒,如开展乡村影像教育的实验,创办云之南纪录影像展社区单元。这是一个外来研究者与本土专家和民众相遇、对话和共同行动的过程,也是一个创造新观念,探索新方法,从底层构建地方性知识体系的尝试。

明永神山圣境地图,郭净、章忠云、扎西尼玛制图

明永神山圣境地图,郭净、章忠云、扎西尼玛制图还记得有一次我和山水的伙伴坐在青藏公路边,感觉自己已经从文人的躯壳里脱离出来,化身为荒原上的漫游者。从古到今,无论世道如何变迁,那些云游四方的azara,如古希腊的荷马,藏地的“仲肯”,北方山林里的萨满,都会在特定的时刻沉入神灵附体的状态,从俗世穿越到鬼神的世界,以演唱故事和传奇的方式,把彼岸的见闻传递到此岸。我想,一个学者的本分,或应该是一个行吟诗人,他能飞越语言和信念的障碍,为天各一方的岛屿带去彼此的信息。所谓“人类学”的真意,大概就在于此罢。

–END-

撰文、供图/郭净

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org

参考文献:

Robert K. Moseley and Renee B. Mullen, The Nature Conservancy in Shangrila, 131-133,Emily T. Yeh and Chris Coggins, edited, MAPPING SHANGRILA, University Washington Press 2014.

刘志文:《长江上游地区天然林保护的政策研究》,西南林业大学博士论文,44-49页,2001年.

牛红卫(原TNC中国部首席代表):“大自然保护协会及在中国的行动”,《人民长江》2007年6期.