学术成果丨中国野生动物的黑白名录管理模式探讨

简要总结版

2022年召开的联合国生物多样性大会通过了昆明-蒙特利尔全球生物多样性宣言,呼吁各缔约方在2030年前采取积极行动,改变生物多样性丧失的现状。野生动物贸易,作为生物多样性丧失的一个直接原因,亟需有效的规范,以保护野生动物种群和推动野生动物资源的可持续利用。2021年,中国颁布了《国家重点保护野生动物名录》,这是该名录颁布32年后的首次系统性更新,也是我国立法下受到最严格保护的动物名录。对于鸟、兽、两、爬四大类陆生脊椎动物来说,这次系统更新将原本的物种覆盖率从13%上调了11%。另外,收录较低保护等级的《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》(以下简称《三有名录》)也做了系统更新。这两份名录合起来,已覆盖中国陆生脊柱动物的77%。

在全球物种保护实践中,这种用法律保护受威胁物种的黑名单模式,是一种常用保护范式。我们综述了国际上对于通用的黑名单保护模式利弊的讨论,也进一步探讨另一模式——白名单模式的利弊和黑白名单管理模式结合的可能性。我们提出,基于目前我国保护名录覆盖面之广,在不同管理级别、不同地区使用黑白名单结合的适应性管理模式,我国可能具备先行尝试的条件。

一、背景

为了在2030年前扭转生物多样性下降的现状,《2020后全球生物多样性框架》提出了更积极的保护目标。相应的,从2020年起,中国已采取了多种根本性的措施来改善国内的野生动物贸易管理现状。2020年2月,全国人大常委会颁布了一项法令,禁止食用野生动物及与食用相关的繁育和贸易,通常被称为“野生动物禁食令”。这份禁食令禁止以食用为目的出售、购买、养殖所有陆生野生动物及其圈养繁殖种群(相关养殖场被关闭,并得到了经济补偿)。但水生野生动物和医用、宠物等非食用目的的野生动物利用,不受禁令影响。禁食令也允许有成熟的繁育技术和较低健康风险的特定陆生野生动物的食用,并把这些物种列入了《国家畜禽遗传资源目录》。

这份禁食令启动了一系列通过修改和颁布相关法律来保护生物多样性和预防公共健康风险的进程。2020年12月,《刑法》增加了食用野生动物的相应罪名。2020年9月,《动物防疫法》也进行了修订。2020年10月,新的《生物安全法》发布。2022年12月,《野生动物保护法》修订时把禁食令正式纳入了进去。在后疫情时代,法律正在快速转型以适应社会需求。

为了适应野生动物保护相关法律的快速修订,保护物种名录(国家与地方立法保护的动植物名录)也进行了相应的更新。保护物种名录是野生动物管理的法律基础,也是一份“研究与保护指南”。《国家重点保护野生动物名录》(以下简称《国家重点名录》)于1989年颁布,旨在保护受威胁程度最高的一批物种。根据物种的受威胁状态,该名录包含国家一级和国家二级保护物种共492种。属于CITES(濒危野生动植物种国际贸易公约)附录1和附录2但是没有被《名录》收录的陆生物种,也被相应归为国家一级和国家二级进行保护。在CITES附录中的水生物种,则按照农业部发布的核准名录划分等级进行保护。2000年发布的《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》(以下简称《三有名录》)收录了保护等级较低的1591种物种,与省级政府发布的《地方重点保护野生动物名录》(下称《地方重点名录》)一起,这三个名录构成了中国野生动物保护的主要执法基础,因为物种的保护等级也决定了相应的刑罚等级。

由于分类学、种群现状和所受威胁的急速变化,这些保护名录在2020年前已经严重落后于时代,造成了执法和野生动物管理的种种不便。虽然此前林草局和农业部曾多次试图调整名录,但最后修订的《国家重点名录》直到32年后的2021年2月才发布,《三有名录》直到2023年6月才发布,各省都在制定自己的地方重点保护名录。

图1. 保护物种名录自颁布起到2021年调整后的变化图。红点代表《名录》的正式调整,绿点代表《三有名录》的正式调整,粉色和浅绿色点代表修订草案

我们对两份国家级保护名录的调整进行了综合分析,对调整后的名录和中国的全物种名录进行了比较,评估了它们的覆盖范围变化。我们也核对了中国的全部物种在IUCN红色名录网站上的保护状态,用以在国际保护标准下比较中国野生动物的受保护状态。对于在某些地区受威胁程度更高的物种,IUCN鼓励各国制定一些更本土化的保护策略,但IUCN保护级别可以被认为是区域物种保护的最低标准。对于没有被IUCN网站收录的物种,我们核对了所有已存信息,用以确定IUCN名录中的同物异名物种,或曾是IUCN名录中的亚种但现在被描述为新种的情况。我们只分析了四种陆生脊椎动物——哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类,因为这四类物种的信息最全面。我们评估了作为国际标准的黑名单方式和相应的白名单方式的利弊,目标是在中国探索可能的渠道,以克服这两种大相径庭的保护策略的常见困难。我们的分析将集中在国内贸易的管理上,不涉及受CITES制约的跨国贸易的管理。

注:本文中所称的受胁物种,都指的是IUCN受胁等级,而非中国物种红色名录等级。

被非法盗猎的野生猩猩,图源:网络

二、名录的更新和尚存漏洞

1. 更新后的保护名录

我们综合评估了国内的多本权威物种名录(见原文章附件),本着物种覆盖更全面、与保护物种名录匹配性更高两大原则,选择了四份名录编撰而成中国鸟兽两爬四大类物种的全物种名录。包含了701种哺乳类、1446种鸟类、509种两栖类和526种爬行类。调整后的《国家重点名录》包含了这四大类物种中的24%,物种覆盖率比上一版增加了11%。这在两栖类和爬行类上格外明显——上一版中只有7种两栖类(其中一级名录内没有任何两栖类),17种爬行类。调整后的名录包含了所有四大类受胁物种(在IUCN红色名录上从灭绝到易危等级)中的66%,比上一版的32%有了显著提升。不过,跟其他三类对受胁物种的覆盖率相比(哺乳类79%、鸟类80%、爬行类75%),两栖类受胁物种的覆盖率仍然不够,只有40%。不过这种变化比起前一版对两栖类受胁物种2%的覆盖率来说已经是相当大的进步。

图2. 国家级保护名录中陆生脊椎动物的四大类物种(哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类)所包含(和未包含)的物种数量,以及其在IUCN红色名录中的保护状态(简单分为受威胁的、未受威胁的、未评估的)。由地方政府发布的地方保护物种名录(未列在图中)会进一步涵盖部分灰色区域,即“未列入名录”物种。

鸟兽两爬四大类中,中国仍有151种受胁物种没有收录在调整后的《国家重点名录》里,这代表了中国所有受胁物种的33%。其中有84个物种处于保护程度相对较弱的《三有名录》中,67个物种不在任何保护名录中。这些未受保护的受胁物种,主要来源于鸟类中的边缘分布物种(分布范围的边界与我国国界有重叠)和两爬类的新种。

值得一提的是,调整后的《国家重点名录》也包含了IUCN评估为未受威胁(近危或无危)的444个物种(占名录的19%),而前一版只包括了268个未受威胁物种。这些物种在我国主要面临盗猎和栖息地退化的压力,因此目前中国对其执行的保护标准比国际保护标准更为严格。

作为《国家重点名录》的补充,最新调整的《三有名录》包含了额外的19%受胁物种、59%的不受威胁物种和64%的IUCN未评估物种。与原版相比,这次调整的《三有名录》大大增加了鸟类的覆盖率(从40%到70%),其他三类只增加了3%到4%。有了这两个国家级的保护名录后,只有2%的鸟类、35%的两栖类、18%的爬行类没有列入国家保护名录。值得注意的是,在701种哺乳动物中有421种(占中国哺乳类的60%)没有被录入这两个名录,这些动物大部分都是啮齿类和蝙蝠。

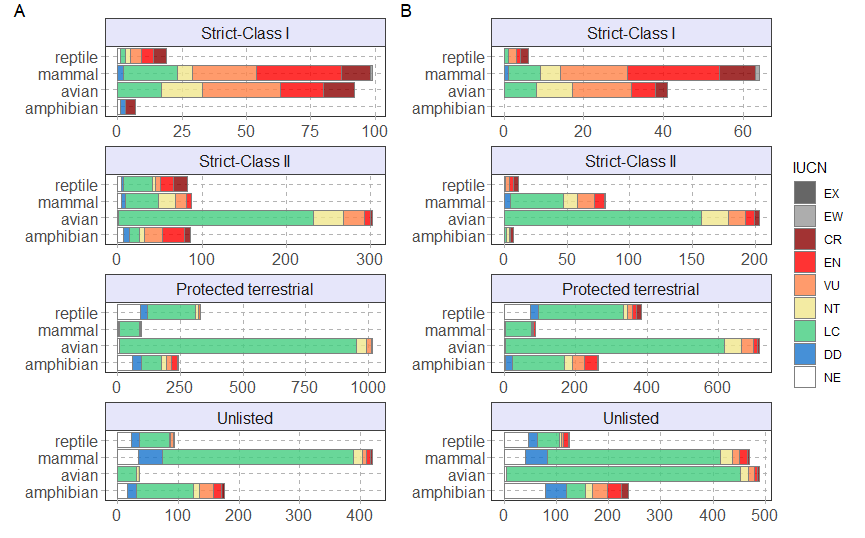

图3. 2020年前和2021年调整后的不同保护类别中鸟兽两爬四大类物种数量。A)名录更新后不同保护类别中四大类物种的分布。Strict-Class I和Strict-Class II指一级和二级重点保护物种,Protected terrestrial指《三有名录》中的物种,Unlisted是目前没有被列入任何国家级保护名录中的物种。B)名录更新前的版本中,不同保护等级中同类物种的分布。各种颜色分别对应右侧IUCN中的受威胁等级。

2. 尚存的漏洞

野生动物保护名录和相关法律的调整,代表了中国和国际生物多样性保护的关键进步。不过,仅仅被列入保护名录,并不代表物种的保护得到了有效的执行,虽然名录的物种覆盖率总体已经非常高(77%),但《三有名录》或地方保护名录的法律效应相对较弱,这一问题即使在法律调整后也尚存漏洞。

2020年之前,除了非法狩猎罪,无证购买、运输、出售《国家重点名录》以外的物种,都不会被认定为犯罪。在2020年的禁食令后,只有以食用为目的收购、运输、出售这些物种被定义为“非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物”。而因为其他目的,比如药用、使用皮毛或展示展演用而进行交易和运输也并不是犯罪。不在《国家重点名录》里的物种,依然可以不受监管地进行以非食用为目的的交易。

黄胸鹀(Emberiza aureola)种群的下降,就是法律保护力度太弱造成的一个典型悲剧。这个物种本来是欧亚大陆最常见的鸣禽候鸟之一,繁育范围从斯堪的纳维亚一直延伸到俄罗斯远东地区,冬季会迁徙至南亚。虽然它们一直在我国属于三有名录物种,但在1980年到2013年间,由于迁徙路径中的非法诱捕和栖息地退化,它的数量已经下降了大概90%,分布范围缩小了5000平方公里。

黄胸鹀,摄影/黄裕炜

其他物种,如红头潜鸭(Aythya baeri),栗斑腹鹀(Emberiza jankowskii)和很多龟类的种群下降,可能也和保护级别不够导致缺乏足够的法律保护效力有关。

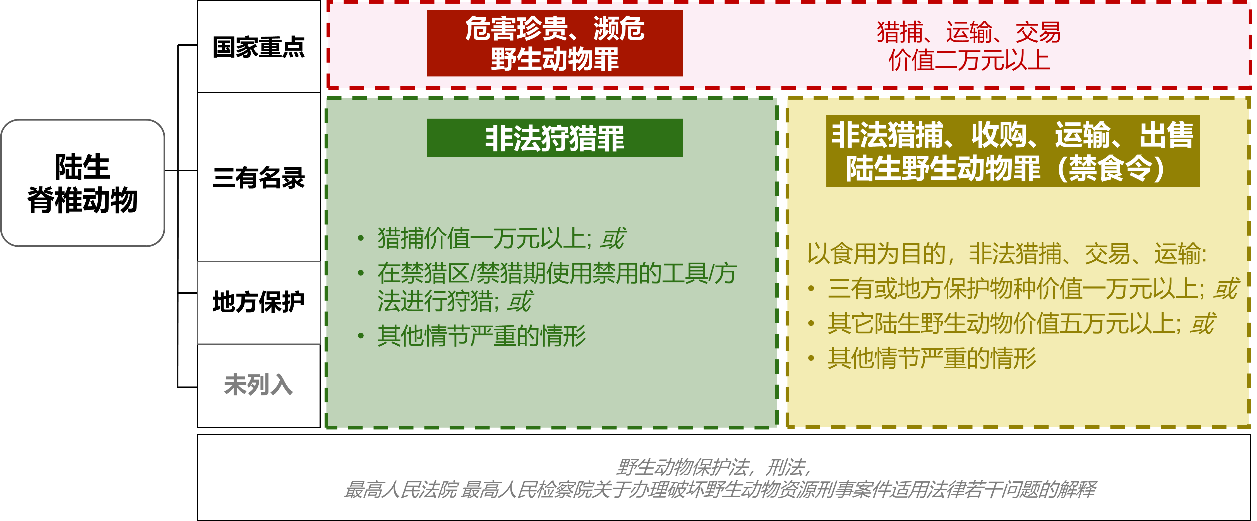

图4. 涉及不同保护级别中的物种时,违法行为的定罪标准。对于《国家重点名录》里的物种,当非法捕猎、收购、运输或出售野生动物或制品超过2万元人民币,则定为“伤害珍贵、濒危野生动物罪”。这种犯罪行为的惩罚包括支付罚金和监禁,最高为10年刑期。与之相对的是,如果是盗猎非国家重点保护的物种,且价值高于1万元,则定为“非法狩猎罪”。违法者会判处少于3年的固定期限的监禁、拘留、居家监禁或处以罚金。2020年之前,无证收购、运输或出售非国家重点保护物种,也不定为犯罪。2020年之后,如果是以食用为目的,这些行为则定为“非法猎捕、收购、运输或出售陆生野生动物”,不同的保护级别物种对应了不同的定罪价值区间。这个新加的罪名是从“禁食令”衍生而来。

三、国际上对黑白名单管理模式的利弊讨论

注:本节标注里,黄色代表弊端,绿色代表优势

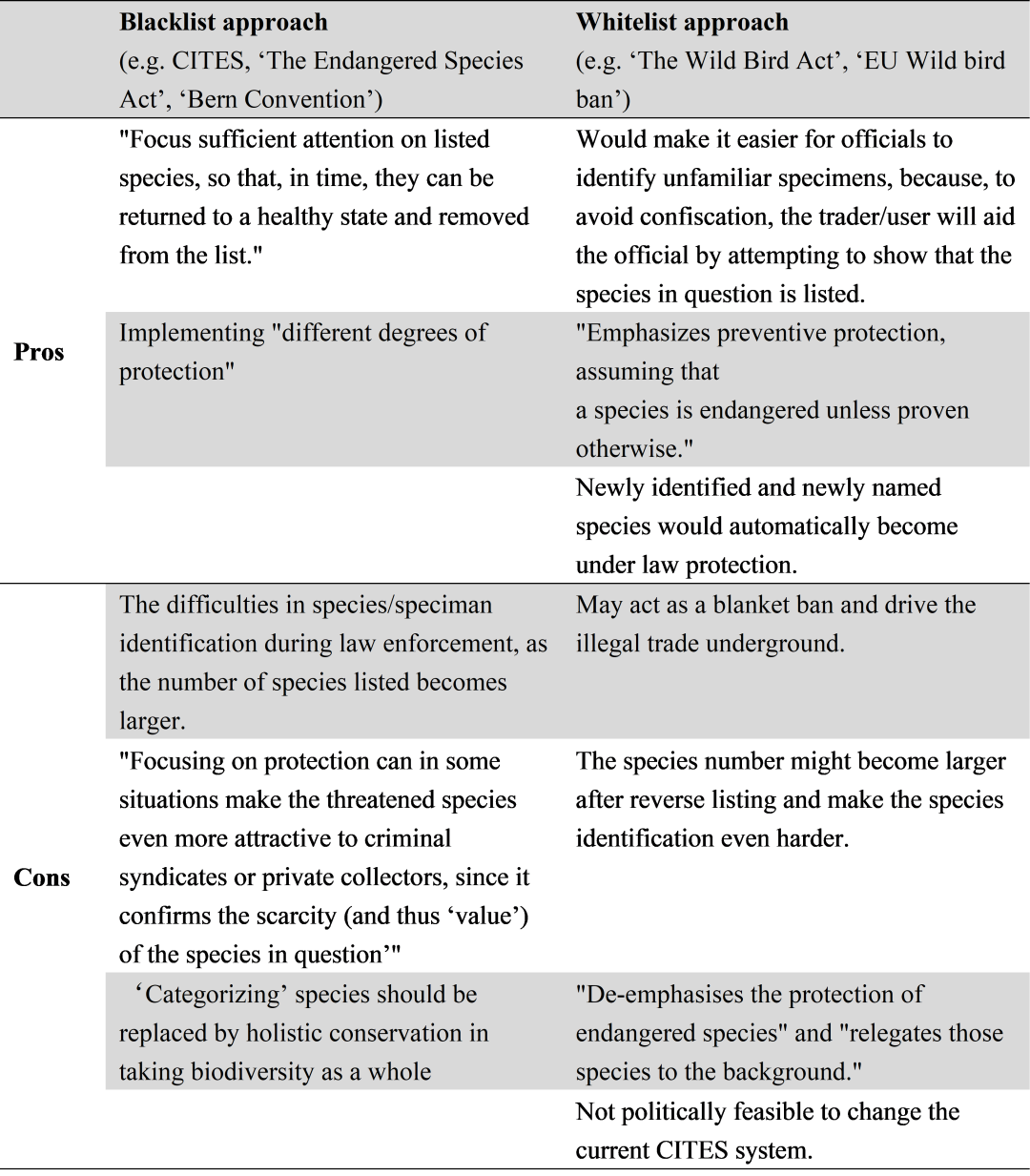

国际上常见的黑名单模式,是综合性地列出保护物种,并用不同的保护级别强调需要特别保护的物种。相应的,白名单模式则是把保护生物多样性整体与允许一定程度利用的特定物种结合起来。在当前的生物多样性危机下,对生物多样性整体的保护是自然的发展趋势。然而,这种模式下的核心问题是,这个雄心更甚的计划可行性如何,以及多大程度上能产生积极的保护成效?在此我们梳理了此前国际上关于这个问题的讨论,分析了这两种方法的利弊。

在黑名单体系中,要将某物种列入保护通常需要提供该物种受到威胁的证明(这个过程通常依赖于较为准确的种群数量估计)。黑名单强调濒危物种的保护,也根据濒危的等级提供不同程度的保护。而且,通过定期的名录更新,黑名单模式也可以灵活地调整物种适用的特殊保护级别。因为这些优势,在生物多样性保护中,国际上普遍使用的是黑名单模式。比如,CITES列出了在国际市场上交易的约5000种动物。在美国,作为CITES本土执行方案的《濒危物种法案》(Endangered Species Act)包含了745种本土动物。在欧盟,1979年的《欧洲野生动物与自然栖息地保护公约》(Bern Convention),加上1992年的《栖息地指令》(Habitats Directive),保护了超过1000种脊椎动物,所有的两栖类、爬行类和大部分鸟类都归入了相应保护等级(附录II和附录III)。在中国,调整后的两份名录涵盖了四大类所有物种的77%(2456个)。以黑名单为基础的国家立法,目前包括了世界上所有物种的相当大比例。

虽然应用广泛,黑名单模式也遭到许多学者的批评。Couzens (2013)称这种把物种“分类”进行保护的方法,是对生物多样性的复杂性的陈旧理解,并呼吁对所有物种进行更整体的保护。Marshall et al. (2020) 和 Watters et al. (2022)都展示了CITES在收录贸易物种上的失败,尤其是对那些鲜为人知的物种,并没有有效的监测和保护。Macdonald et al. (2021)和Ditkof (1982)认为黑名单模式下,“举证责任主要在保护者这方。在法律保护某个物种免于绝灭之前,保护者要先说明贸易对特定物种有负面影响。而在普遍缺乏监测的情况下,可能还没来得及找到有效手段,濒危物种已经长期陷入被极端过度利用的情况”。

而且,随着各国保护名录的覆盖率越来越高,要证明某一贸易物种存在于保护名录之中,对黑名单相关的执法部门来说,是很大的负担。对市场监管部门来说,在市场执法过程中分清保护和非保护物种也很有难度。详细区分属于不同保护级别的近似物种和制品难上加难,更不用说区分圈养繁殖和野外获得个体的难度了。考虑到线上交易网站的快速发展,这种情况变得更为复杂。因为交易商品的巨大数量和确定物种的保护级别的困难,线上平台可能无法妥善解决非法交易的问题。

另一个被野生动物研究者反复提到的问题就是,受威胁物种贸易被禁止的过程会有很长的延迟。我们在分析名录过程中也发现,IUCN红色名录和中国的物种名录,有很显著的分类学不匹配情况。中国的野生动物保护名录上有332个物种(3182个物种的10%)的科学名称与IUCN红色名录上的不一样。这种情况,在物种分类学蓬勃发展的地区和物种类别中特别突出。比如,中国的保护名录上有5%的物种并没有被IUCN评估过,因为这些物种刚刚被发现,或者因为它们从亚种被调整为种。把分类学家新鉴定出的物种评估和纳入到IUCN红色名录和CITES附录,可能需要多年的工作,而这会导致新物种保护的延迟。

所有这些争论会殊途同归地产生一个建议——整体性地保护所有物种,但创建一份白名单来批准特定物种的可持续使用,即白名单方法(又称为正面名录positive list或者反向列表reverse listing)。事实上,此前CITES也倡导过反向列表的方法。1981年第三届CITES缔约方大会上,澳大利亚就建议只列出“那些不濒危或者未受威胁的物种”,但在下一次大会上,又因为支持率不够撤回了这个建议。

很多学者讨论过这种反向列表的可能性及其优势:1)把一个物种是否能列入保护的举证责任,从执法人员/市场监管人员转移到了野生动物交易商/进口商,这会让贸易限制执行起来更方便,尤其对于那些专业人员培训不足的国家(Ditkof 1982; Macdonald et al. 2021)。2)新鉴定的物种和没有足够监测信息的物种,在反向列表中,可以自动被纳入保护(Marshall et al. 2020)。3)基于物种的保护会忽略生物多样性、生态系统、种内和种间关系的复杂性(Couzens 2013),针对生物多样性整体的保护机制可以避免这些问题。

但是,这种反向列表的方法也因为很多原因被批评。这些批评主要集中在针对CITES名录的白名单模式提议上(Ditkof 1982; Challender et al. 2022)。第一个考虑是,在“自动把所有物种列入”之后,如果对野生动物物种的需求没有实质性的变化,那么反向列表方法会变成一刀切的全面禁令,这可能会进一步刺激非法贸易和/或促使贸易转到地下(Cooney & Jepson 2006; Rivalan et al. 2007; Conrad 2012; Challender et al. 2019a)。第二个考虑是,在像美国等一些国家,《濒危物种法案》只包括了700个物种,那么反向列表会让这些名录更长,执法更复杂(Ditkof 1982)。第三个考虑是,白名单模式将濒危物种从前台转入后台,可能“让这些物种失去关注” (Ditkof 1982)。第四个考虑是,目前用反向列表的联邦法案一般是用来监管杀虫剂、毒品和其他危险人造物质的,因为这些行业的新产品生产得很快。与之相反,野生动物物种相对稳定,新物种的发现并不频繁(并不尽然,尤其是一些研究中发现的两栖和爬行类(Frank & Wilcove 2019; Marshall et al. 2020; Hughes et al. 2021; Watters et al. 2022)。最后,白名单的“可行性和政治适宜性”也是有争议的,因为在CITES里“即使各方一致同意的建议,也需要很多年才能生效” (Challender et al. 2022)。因此,要使用白名单模式,需要充分考虑各国不同的社会政治背景和执法能力,来审慎地评估和实施。

表1. 国际上对于黑白名单模式的利弊讨论总结

四、在中国采用白名单的可能性

黑名单是生物多样性保护的标准,但不同国家间仍有很大的规范性差异。跟大部分国家不同,中国的野生动物进入商业市场最可能的渠道是圈养繁育和野外捕获的洗白,而娱乐性狩猎在中国是极少见也基本是严禁的。这是因为中国的策略是通过严格控制捕猎野生动物(几乎禁止所有的捕猎工具)来解决非法野生动物贸易的问题,同时提供一个合法野生动物贸易市场来挤占非法市场。

中国采用的这种供给方保护(supply-side conservation)模式,即通过规范化管理使部分野生动物贸易合法化,意味着我国的野生动物利用管理主要集中在圈养繁殖的动物上。仅在2016年,这个产业就为中国的GDP贡献了5206亿人民币。野生动物保护法规定:“任何利用野生动物及其制品应主要使用圈养繁育种群,应有利于繁育和野生种群的保护……”然而这种规定可能引发了一种模棱两可的状况——由于分辨野生和繁育个体的难度,如果声称贸易的动物是根据繁育许可证养殖的,这种贸易就变成合法了。也就是说,繁育许可证有时候会作为野捕个体洗白行为的幌子,这种行为也会伤害合法的养殖户。因此,在中国,规范野生动物猎捕和贸易的关键,就是规范野生动物的养殖。

果子狸,摄影/baboon

这种供给方保护的主要问题是,目前我国并没有设立基于科学的条件和标准来确定哪些物种可以批准繁育许可证。野生动物贸易研究者们已经列出了供给方保护方法的很多前提条件(Phelps et al. 2014; Tensen 2016; Challender et al. 2019b)。根据这些条件,中国管理野生动物养殖的第一步应该是建立基于科学的标准,并根据这个标准来评估那些已有成熟的、成效高的养殖技术的物种,也就是不管是对野外种群还是人类健康都安全的那些物种,然后生成一份野生动物养殖和贸易的白名单,利用许可证体系集中管理。市场监管和执法也会极大地简化——市场上任何不在白名单里的物种很容易被监测到。对生物多样性整体进行保护,也有益于控制啮齿类和蝙蝠相关的人畜共患病的传播,在中国的保护名录调整后,这两类仍然没有被列入名录;同时,新进被描述的物种也会自动受到法律保护。

跟美国的《濒危物种法案》只涵盖745中本土物种不一样,中国的两个国家级名录包含了2456物种,只有726种没有录入(我们分析的四大类3182个物种中的23%),替代性的反向列表(白名单)可以让这个名录更短。更进一步说,把某物种需要被保护的举证责任从执法人员/市场监管人员那里转移到野生动物贸易商/进口商,这种白名单方法可以极大简化执法工作。

虽然有上述的这些优势,野生动物管理仍然是极端复杂的课题,我们不可能用一个简单的方法解决所有问题。社会政治背景、野生动物制品的本地需求,以及执法能力和复杂性,都需要根据地区来详细评估。我们在下面提供了一些更具体的建议,探讨在我国将黑白名单两种模式的优势互补结合起来,开发针对各管理层级、各地区的适应性管理方案的可能性。

五、针对不同管理层级和不同地区的适应性管理方案

基于上述黑白名单的利弊,我们提议一个混合方法,该方法可以改善执法的效率,而且在当前的政治环境中也是可行的。首先,《国家重点名录》应作为唯一的国家级物种黑名单继续存在,专门针对关键物种进行执法保护。这些物种仍然被分为国国家一级和国家二级,根据法律实施的具体社会背景执行不同程度的保护。这份名录仍应每5年修订一次,保证不同物种得到合适的保护级别,保护级别的灵活性可更新性也是黑名单模式的优势。三有名录则可以被地方保护名录或地方贸易白名单取代。

图5. 中国的野生动物贸易管理可采取的各地区适应性管理方案

其次,在国家层面,应根据当前的研究形成一份基于科学的标准(可参考🔗谁能进入畜禽名录?亟需一套综合的评估标准),这份标准决定哪些物种可以被圈养繁殖、可以在公共市场售卖。地方政府可以这个标准作为参考,来制作自己的白名单,对市场上常见的物种进行简化监控。保证这个方法有效的关键条件是,白名单物种的评估应该基于数据和证据,而不是经济利益。禁食令颁布后,农业部发布了《国家畜禽遗传资源目录》,包含了16类可以被合法养殖和利用的物种。当这些物种的野外种群被《野生动物保护法》保护起来后,圈养繁殖的种群则由《畜牧法》进行管理。这个目录可以作为中国白名单制定的起始点。

第三,除了774种国家重点保护的物种之外,在经济发达、执法能力较高、对减少野生动物消费的公共支持度较高的地区,如大城市北京、上海等,可以首先尝试应用白名单模式。也就是,保护生物多样性整体,只除了少数可持续利用的白名单物种。为了解决前文提到的尚存漏洞,这里不仅要监控和管理以食用为目的的贸易,也要把其他目的的贸易加入管理。而且,为了避免罚没,野生动物贸易商/繁育者需要向执法人员/市场监管人员提供证据,证明交易物种确实在白名单里。在比较发达的地区,这种全面的保护防范也能减少野生动物制品的消费,因此有助于减少欠发达地区的执法负担。

2021年《国家重点名录》的官方调整后,11个省级政府也更新了它们的地方名录(截止至本文投稿时间)。比如,北京市更新后的地方名录,加上两个国家级名录,几乎覆盖了所有的陆生脊椎动物,除了新近描述的北方狭口蛙(Kaloula borealis)和刘氏链蛇(Lycodon liuchengchaoi),中华鳖(Pelodiscus sinensi),以及16种小型啮齿类和12种蝙蝠。北京的名录更新结果提供了有力证据,在我国的高度发达地区,实际上已经几乎实现了对所有物种的保护,这种反向列表模式是可行的。

中华鳖,摄影/马超

最后,在执法能力较弱、野生动物消费需求较高、民众对减少野生动物消费支持力度较低的欠发达地区,可以继续使用自己的地方级黑名单(地方重点保护名录),结合《国家重点名录》,对濒危物种实行分级保护。对于公众教育来说,这一点尤其重要,因为黑名单更强调濒危物种的保护。同上,对地方级的保护物种,除了禁食令外,非食用目的的贸易也应该被监管起来。同时,也可以在针对执法人员的能力建设中逐步引入白名单模式。鉴于目前的两份国家级名录就已经覆盖了四大类的77%,将执法能力培训集中在白名单上可以显著减少名录的长度和培训的复杂性。

作为第15届联合国生物多样性大会的主办国,我们对全球的政治经济的影响也逐渐增强,世界期待中国在全球物种保护上承担起负责任的角色。已包含四大类77%物种的保护名录,意味着中国已朝着实现全面的生物多样性保护更进了一步。我们认为,生物多样性保护是层次丰富、具有多面性的,因此把黑名单和白名单模式的优势结合起来,可能是未来的一条可行之道。

-END-

文字翻译/罗岚

审校/吕植、肖凌云

排版/赵博雅

全文翻译自A mixed black and whitelist approach for wildlife trade regulation in China: Biodiversity conservation is made of shades of gray.本文于2024年1月17日在线发表在Conservation Science and Practice上。西交利物浦大学助理教授肖凌云为论文第一作者,肖凌云与北京大学吕植教授为论文的共同通讯作者。爱丁堡龙比亚大学Emilio Pagani‐Núñez,西交利物浦大学助理教授赵鹏,北京大学在读博士生韩雪松、胡若成,北京大学博士后李雪阳、山水自然保护中心赵翔、中国林科院孙戈博士、西交利物浦大学研究助理洪艺轩、本科生Cynthia Wardhana共同参与了论文的数据整理和写作过程。感谢ART团队的其他成员在物种名录整理初期的贡献,感谢江西省森林公安黄小勤和自然之友的何艺妮,在针对不同保护级别物种的具体罪行判定方面提供专业意见和解读。

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org

文中列举到的参考文献

[1]Challender, D.W., Hinsley, A. & Milner‐Gulland, E. (2019a). Inadequacies in establishing CITES trade bans. Front Ecol Environ, 17, 199–200.

[2]Challender, D.W.S., Brockington, D., Hinsley, A., Hoffmann, M., Kolby, J.E., Massé, F., Natusch, D.J.D., Oldfield, T.E.E., Outhwaite, W., ’t Sas‐Rolfes, M. & Milner‐Gulland, E.J. (2022). Mischaracterizing wildlife trade and its impacts may mislead policy processes. CONSERVATION LETTERS, 15.

[3]Challender, D.W.S., Sas-Rolfes, M., Ades, G.W.J., Chin, J.S.C., Ching-Min Sun, N., Chong, J. lian, Connelly, E., Hywood, L., Luz, S., Mohapatra, R.K., de Ornellas, P., Parker, K., Pietersen, D.W., Roberton, S.I., Semiadi, G., Shaw, D., Shepherd, C.R., Thomson, P., Wang, Y., Wicker, L., Wu, S.B. & Nash, H.C. (2019b). Evaluating the feasibility of pangolin farming and its potential conservation impact. Global Ecology and Conservation, 20, e00714.

[4]Conrad, K. (2012). Trade Bans: A Perfect Storm for Poaching? Tropical Conservation Science, 5, 245–254.

[5]Cooney, R. & Jepson, P. (2006). The international wild bird trade: what’s wrong with blanket bans? Oryx, 40, 18–23.

[6]Couzens, E. (2013). CITES at Forty: Never Too Late to Make Lifestyle Changes: Cites at Forty. Rev Euro Comp & Int Env Law, 22, 311–323.

[7]Ditkof, M.L. (1982). International Trade in Endangered Species under C.I.T.E.S.: Direct Listing vs. Reverse Listing. Cornell International Law Journal, 15, 3.

[8]Frank, E.G. & Wilcove, D.S. (2019). Long delays in banning trade in threatened species. Science, 363, 686–688.

[9]Hughes, A.C., Marshall, B.M. & Strine, C.T. (2021). Gaps in global wildlife trade monitoring leave amphibians vulnerable. eLife, 10, e70086.

[10]Macdonald, D.W., Harrington, L.A., Moorhouse, T.P. & D’Cruze, N. (2021). Trading animal lives: ten tricky issues on the road to protecting commodified wild animals. BioScience, 71, 846–860.

[11]Marshall, B.M., Strine, C. & Hughes, A.C. (2020). Thousands of reptile species threatened by under-regulated global trade. Nat Commun, 11, 4738.

[12]Phelps, J., Carrasco, L.R. & Webb, E.L. (2014). A Framework for Assessing Supply-Side Wildlife Conservation: Wildlife Farming and Cultivation. Conservation Biology, 28, 244–257.

[13]Rivalan, P., Delmas, V., Angulo, E., Bull, L.S., Hall, R.J., Courchamp, F., Rosser, A.M. & Leader-Williams, N. (2007). Can bans stimulate wildlife trade? Nature, 447, 529–530.

[14]Tensen, L. (2016). Under what circumstances can wildlife farming benefit species conservation? Global Ecology and Conservation, 6, 286–298.

[15]Watters, F., Stringham, O., Shepherd, C.R. & Cassey, P. (2022). The U.S. market for imported wildlife not listed in the CITES multilateral treaty. Conservation Biology, 36, e13978.