研修生手记丨在阿尼玛卿守护自然的未来

2023年,山水公益基金会支持原上草自然保护中心、云山保护和荒野新疆三家合作伙伴机构与山水自然保护中心共同培养研修生,与山水研修生共同接受为期一年的线下和线上能力建设培训。本篇文章是原上草的研修生仁青多杰对这一年研修生活及工作心得的总结手记。

行走,意味着点与点的连线,新鲜遭遇与尚未可知世界的联结,因为人们的行走,地图上被比例尺拉平的世界会变得立体生动、丰富多元。2023年六月末,我与原上草自然保护中心的伙伴们一起同行黄河源,开启我的研修生工作,参与自然圣境生态文化行。

自然圣境生态文化行是什么? 出发前,我对自然圣境生态文化行的概念停留在纸面上:自然圣境,是由当地人公认和尊重的富有精神和文化信仰意义的特定自然地域,生态文化行则是我的原上草伙伴们组织开展的参与体验式活动,人们以志愿者身份参与到原上草在黄河源区开展的生态保护工作,包括野外生存技能培训、物种监测、雪线监测、自然观察、牧民文化体验等。

阿尼玛卿神山

01 让雪山的孩子的“重拾”雪山

在阿尼玛卿山区,我们迎来了生态文化行的第五个年头。五年来,我们一直致力于邀请来自内地一线城市的学生,让他们通过原上草的活动,深入体验黄河源的自然圣境和生物多样性。然而,我们逐渐意识到,虽然这些活动吸引了外界的关注,却可能忽视了本土社区的儿童和青少年。他们生活在这片土地上,却与周围的自然和文化渐行渐远。他们沉浸在手机屏幕的世界里,对身边的自然现象漠不关心。因此,今年夏天,我们特别为阿尼玛卿山区的孩子们举办了“雪山的孩子”自然教育活动,希望帮助他们重新认识和珍视自己从小生长的环境。

我们和社区儿童在阿尼玛卿冰川脚下的合影

我们和社区儿童在阿尼玛卿冰川脚下的合影在活动伊始,每个孩子都给自己取了一个自然名,用植物、动物或自然界存在的物质来表达自己。这个游戏不仅激发了孩子们的想象力,也让他们意识到自己对本土动植物知识的缺乏。

这么多的自然界生物,“怎么把它形容出来?”“怎么猜到所属的生物?”是学生们需要考虑的问题。通过听学生们的讲述,可以发现学生其实对高原本土的植物和动物并不熟悉,他们本是雪山的孩子,对于周围的环境应像他们的祖辈一样,拥有丰富充沛的地方性知识和生态智慧,然而,代际之间的知识流动并不理想,栖居在他们周遭的动植物对年轻一代来说熟悉又陌生,更难以用语言准确形容出来。

自然教育课程中的一幕,写自然笔记

自然教育课程中的一幕,写自然笔记在一次小组观影探讨的时候,我问组内的小伙伴们:“你们看见过雪豹和马麝吗?知道关于它们的知识吗?”大多数学生都摇摇头,只有一个学生说:“我的父母有见过雪豹,上次在山上发现家里的一匹马应该是被雪豹给咬死了,但我自己从未见过。”除了动物知识外,牧人子女的植物知识结构似乎是“玩耍”和“食用”交织而成的体系,牧人子女的世界中,植物可以用来玩耍,在孩童充沛的想象力下被制作成随处可耍的玩具,更可以在日常生活中被意识到可以吃与不能吃。

一个孩子指着蓝玉簪龙胆说,这是小时候用来吹气的植物,把花捻起来,一吹,用手一捏,花就爆炸啦。小小的高原花朵成为了牧民儿童的玩伴;有的小孩热衷玩风毛菊的“头”,风毛菊的顶部形似不规则圆柱体,像一个天然的陀螺,小孩子们用细木棍从里面穿过,一个由植物制成的陀螺就形成了;关于可以吃的植物,学生们较为知晓一种长在高山上的韭菜花,花色是紫色,家里一般会摘它,与肉揉和在一起包饺子和包子。

大家一起认植物

大家一起认植物自然观察将人再次放置回与自然互动的感知系统中,它会调动个人的感官和身体动作,将走、看和闻相结合,并把科学的、食用的和玩耍的知识整合起来。年轻一代的牧人并非像祖辈那样拥有关于自然较为全面的知识体系。他们纵然生活在同一个社区,但彼此的生长环境截然不同,年长一代牧人与自然、家乡之间有着紧密关系,他们从小在游牧文化的浸润里长大,新一代多受学校生活影响,对自然及家乡知之甚少。

组织社区自然教育活动成员之一的华青杰感慨道:“从未想象过自己家乡的小孩子会变成这个样子,对自己的家乡的文化和生态并不了解。”而马麝社区自然教育的举办对本土学生来讲是一次面向雪山的回归,是对自然的亲近和家园的珍重。环境未来可见的提示要素,就像气候变化影响下不断退缩的冰川,其融水声是环境信号的提示音,气候变化、生物多样性退缩等诸多境况都是我们及后辈未来需要面临的问题。无论是牧区还是城市,人们都处在现代化的巨轮之下与自然渐行渐远。我们于自然中受引导,亲近自然,重拾与自然的联结,或许会成为生命中更好地发展方向。

正在自然观察

正在自然观察02 是摄影师、环保人,也是牧民

阿尼玛卿周围的一群牧人,用他们的相机、故事和民间谚语讲述当地人与野生动物之间的关系,对现在和未来人与自然如何建立和谐共处之道有着重要的启示。作为被这座雪山哺育的后代,这群人仰望她,敬重她,也记录着她,从而审视着气候变化对周围环境的影响,用牧人的视角、语言来完成最淳朴的记录,表达牧人们对于故土家园的深刻情感。

2023年初,玛积摄影小组的成员提议说:每个成员在摄影小组群内分享2至3张摄影作品,附带说明作品内容文字,比如什么时间、在哪儿拍到的、为什么拍下它们,用自己的语言表达出来摄影作品与自己有什么关系,或者这张摄影照片背后有什么故事。敲定这个工作提议一周后,玛积摄影小组组长华青和我按小组成员的意愿依次做了分享人的排序,确保每周至少有一个人要讲至少一个故事。我负责50多篇口述动物故事和牧民日常生活的变化文字记录,组织志愿者校对、翻译。今年年初动物故事的故事绘本已经出来了。这也是一年研修生工作期间最大的产出和自我认为比较有意义的工作。

大家一起欣赏摄影作品,分享故事

大家一起欣赏摄影作品,分享故事就这样,第一周华青大哥毫不吝啬地分享了5张极具故事性的摄影作品,是关于高原灰尾兔与草场变化之间的故事。它发生在冬给措纳湖西北岸,这里受地形和柴达木盆地干燥风的影响,植被稀少,有点荒漠化戈壁滩的感觉,但是这里的高原灰尾兔却长得又肥又大,懒洋洋地蹲坐在大石头底下,在秋冬季节这些大肥兔与土黄色的地面浑然一体,就算人类开车走进山谷,灰尾兔也不惧怕,一直猫在那里直到它感觉威胁逼近。

华青大哥说:“常听老人说,土壤营养丰富的地方就算植被稀少,牧养在那里的牛羊也会长得膘肥;而土质差的地方,就算长了很多草,牛羊吃再多的草也是长不好的”。

华青大哥拍摄的高原兔

华青大哥拍摄的高原兔华青大哥分享了他的摄影故事之后,摄影小组成员杰布多、索南达杰、嘎桑尼玛、尕日昂、切吉卓玛、赛金拉毛和旦增尖措等都陆续分享了他们的一些有故事的照片,这些照片或记录了他们与动物之间发生的故事,或是他们从老人口中听说的关于这个野生动物广为流传的故事、谚语和谜语。

我们翻阅牧民环保人拍摄的一个个摄影作品、读着和照片有关的叙述,仿佛被带入一个奇妙的世界,跟着他们拍摄的照片和讲述的故事“走”下去,让我感到无比的惊讶和喜悦。带给我惊喜的原因主要有三个。首先,这些故事蕴含了来自草原和牧民环保人的生态智慧、经验以及对地方的情感。比如刚刚提及的高原灰尾兔与草地变化的关系,又比如牧人是如何通过观察天边的云彩识别天气的变化趋势。静心思考一下,今天的我们依赖久了科技带来的便利后反而失去了很多在野外生存的基本技能。

其次,他们的很多故事可以提供给我们更多的关于人与自然、人与野生动物和谐相处的启示,从中可以反映出来牧民与野生动物之间的距离和关系。他们的作品可以使更多人关注生态并倾力投入保护、帮助促成政策转变。

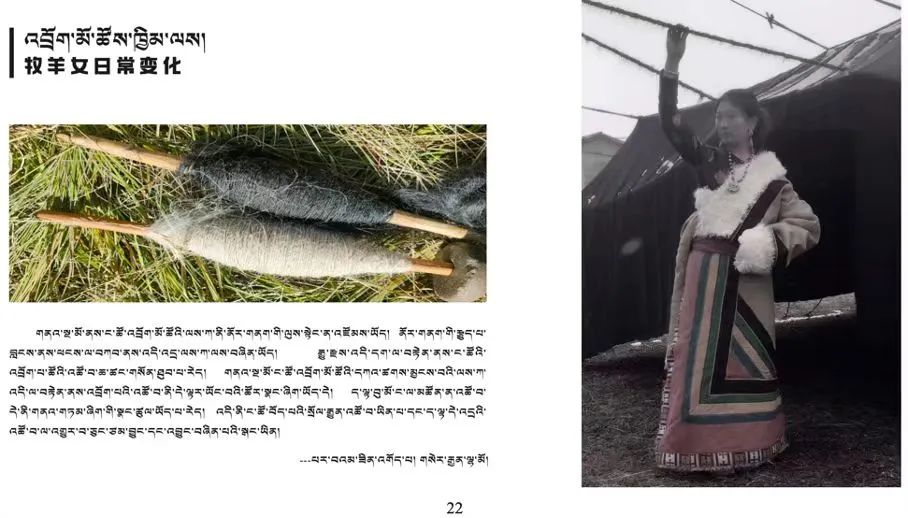

最后,故事里反映出牧民生产生活方式的变化。关于这一议题,摄影小组成员赛金拉姆讲述了牧区妇女日常劳作的一些变化,比如从传统的手工打酥油的方式到现在使用小型机器;或是妇女们开始了手工编牛绒线团,用线团去编制牛绒黑帐篷,这一过程中所有的原始材料都来自家畜。

赛金拉姆拍摄的牧羊女生活变化

赛金拉姆拍摄的牧羊女生活变化记录者们普遍认为现代的生活生产方式虽然便利,却对这种变化有一些疑虑和担忧。同时这也是我们感到遗憾的地方,尽管牧业社区的今天与过去有着天壤之别,但很少有人关注发生在身边的那些“小事”。

复杂交织的世界一直在发生着变化。千百年之前无论外面发生着什么样的变化都没有影响到青藏高原上的平静,它稀薄的空气,凄冷的寒风和无边的荒凉在时间中弥漫。而当今地球日渐升高的温度以及各种通过极端气候事件发出的哀嚎,高原上的牧人也在慢慢地感知并生发自己的思考。

他们是一群牧人、是摄影师、也是环保人。在三重身份之间不断变换着自己的角色。通过这些牧人的眼睛,我们得以一窥那些被现代生活快节奏所掩盖的宁静与智慧。在这片古老而又充满活力的土地上,每一张照片、每一个故事都是对这片土地深情的告白。它们提醒我们,无论时代如何变迁,我们与自然的联系始终不应断裂。

愿阿尼玛卿的雪山永远洁白,愿牧人们的故事永远流传,愿我们所有人能够携手前行,在保护自然的同时,也保护我们自己的未来。

作者正在拍摄阿尼玛卿神山

作者正在拍摄阿尼玛卿神山-END-

撰文/绿绒蒿

供图/原上草自然保护中心

编辑、排版/赵博雅

*本文来自山水公益基金会,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系foundation@shanshui.org