志愿者手记|重新发现家乡的人、社区和自然

01 本地人vs外来者

去年5月,我作为志愿者参加了山水在家乡大理举办的苍山综合科学考察-金盏村自然教育科学志愿者活动。作为本地人,我熟悉大理的地理、民族和文化特点,也听闻近年来核桃产业的衰落给许多村子带来了冲击。但另一方面,我也是一个外来者,身为接受社会科学训练的学生,我曾被告知应以客观调查者的外部视角观察社区。因此,我对这次深入金盏村做调查充满了期待和忐忑。

我应该以怎样的角度进入社区?在田野调查时,研究者被要求保持客观的视角,不能太陷入到案例当中;也有说法是,研究者应投入真情实感和同理心,来真切感受到案例中鲜活的人和故事。然而,实际情况是,在家乡做调查,虽然对这片土地并不陌生,但面对具体的地方,一切又是新鲜的,熟悉而陌生的感受一直萦绕,我很难做一个客观的旁观者,会有着想要介入其中的冲动,并且,“本地人”与“外来者”的双重身份也不断牵扯着我的态度和观念。

清晨阳光洒满苍山的西坡

02 好客、行动和生计的困境

活动第一天上午,我们抵达金盏村的桃树坪小组。主要任务是收集桃树坪村民们所拥有的地方性知识,比如农事历、野草历、本土手艺等。我对当地的生计问题比较感兴趣,于是同雪婷、晨曦、海明大哥等人前往村民施大哥的家中拜访。在与施大哥的交流中,他告诉我们金盏村和云南的其他村子类似,以核桃种植为主要生计——我们也在前来的路上看到了满山的核桃林,很是壮观。

核桃产业曾经给村子带来可观的经济回报,但因为产品供过于求,近年来核桃的价格在下降,由每斤最高的20多元降至10元以内,这使得他们面临着生计转型的压力。同时,由于村子位于苍山洱海国家级自然保护区周边,金盏村的发展会在一定程度上受到保护政策的制约。这趟入户的调查,时常听说的核桃产业衰落在村民身上有了具象化的呈现,访谈也呼应了我在文献中接触的自然保护地周边社区生计和生态保护如何平衡——在理论上被很多人讨论但处理起来颇有挑战的议题。

正在进行社区访谈

除了家家户户都有的核桃,金盏村其实也有着一些独特的自然景观,比如苍山西坡的杜鹃林、三叠水瀑布等,这为村子的转型发展提供了一些可能。下午,我们的日程便是徒步三叠水,思考如何为日后的自然体验者撰写自然教育解说词。这趟徒步中,最使人烦恼的不是劳累,而是蚂蝗。每走一段路程,我需要随时注意有没有细小的动物在鞋子上蠕动,生怕它进入到鞋子内部。

好在路途还是令人兴奋的,置身于自然的怀抱中,呼吸着各种植物传递到空气中的气味分子混合物,触发着我对家乡熟悉的记忆,而惊奇地观察那些遇到的黑眉锦蛇、红脚隼、楔尾绿鸠、豹猫粪便、啄木鸟取食留下的树洞等,我像是发现了新世界。在途中,王双老师不时为我们科普关于各种植物的知识,比如蕨菜的生长周期、可以药用的“野拔子”。

行途中遇见的小燕尾

行途中遇见的栗腹䴓

最后抵达三叠水时,海明大哥给我们讲解了三叠水形成背后的地质机制,这是流水侵蚀、地壳运动等综合作用的结果,苍山所处的板块因沉降与抬升导致了褶皱密布、断层纵横、岭谷相间山体的形成。这些高大的山体岩石被西南季风带来的丰沛降水的流动所侵蚀,从而可能形成瀑布。但由于地层岩性不同,易被侵蚀的岩体向后退,经过长期侵蚀后,不同硬度的岩石层之间形成了明显的落差,形成了三级阶梯。

三叠水

回到村里,桃树坪的村民们专门杀了一头猪来招待我们,在大理,人们通常只会在过年、有重要客人拜访或婚丧嫁娶时杀猪,这种仪式感意味着村民十分重视我们的到来,令我们受宠若惊。晚上,村民们还为我们准备了一个火塘,大家围绕着篝火一起跳舞,一起唱歌。邓大哥唱了一首他年轻时候喜欢唱的山歌,情感浓烈且真挚,在那些旋律和咬字发声中,我不断想象当地人及其先民的故事——他们为何迁徙至此,又如何通过智慧和双手在此繁衍生息。我亦感受到了村民们的真诚和友好,这是一种人和人之间简单且珍贵的互动。

在邱大哥家的院子里,志愿者为村民们介绍了当天的发现:蜂蜜、高粱酒、梅子醋等自己生产的食物,或是取自山林中的馈赠:蘑菇、蕨菜、核桃。这些村民们感觉普通不过的食物,在志愿者看来有着独特而有趣的价值。有一位阿姐笑着说“这些东西都不值钱的,就是我们平常生活里正常不过的东西嘛”。

其实,在过去很长一段时间,我和阿姐的想法是相似的,倾向于认为这些东西只是我们当地人日常生活中的常用物资而已,并不足以成为市场化中具有竞争力的经济产品。但这一次,在我拥有了“外来者”的视角后,更容易察觉这些东西的地方性价值,并思考如何将这些地方性价值转化为新的发展方式。在志愿者持续的反馈和与村民互动的欢声笑语中,村民重新建立了和地方的关系,我也重新建立了和地方的联系。

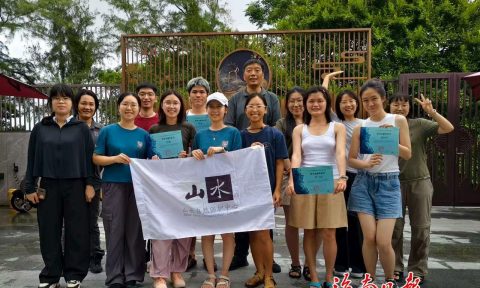

志愿者和村民分享自己的发现

志愿者和村民分享自己的发现03 古道、野兽和转型的可能

行程的下一站是三厂局。从桃树坪到三厂局,我们重走了当地人在几十年前赶马的马帮老路。这条古道经山客店小组,过老鹰岩峡谷、翻越毡帽山和花甸坝,通往大理下关。向导邱大哥告诉我们,这条道路在没有正式的公路修通之前,一直是村里人与外界联系的重要通道,见证过金盏村人和外界联系的历史,亦体现出当地人克服地理条件限制实现发展的努力。

这条道路旁生长着许多野生核桃树,如今已经不被村民所器重,但曾经是当地人谋生的物资。路途中还充满着各种的传说和故事,例如,老鹰岩说的是古道高处的岩壁上曾生活着凶猛的老鹰,它们会抓走村民们饲养的鸡,也可能攻击途径古道的马帮队伍。虽然故事的真实性已难以考据,但足见那时古道赶马的凶险;驿站是马帮人员歇脚的地方,为辛劳的赶马人和他们的马提供避雨、饮食等支持。若马帮行至此处,赶马人会让马饮水,他们则煮饭和休息。如今它只是个不起眼的小土丘,如果不知道那段往事,便不易察觉其特别之处。这些故事没有被历史记录下来,但被邱大哥这样的村民所记住。若非如我们一样的人好奇,恐怕这些故事就这样慢慢被遗忘乃至消失了吧。

|

|

在三厂局,我们同样得到了村民们的热情招待。我和言熙住在山上的罗大叔家里,当晚去到大叔家里的时候,他们让我们品尝了自己养殖生产的蜂蜜。在那里,我们看到傈僳族依然保留着火草织布的传统,这种方式织就的布匹如今依然应用于傈僳族的丧葬仪式当中,没有因为现代服饰潮流的涌入而走向消失。当一些技艺同人们的生产生活联系紧密,它们很难被人们所完全放弃。

同时,我们也在三厂局进行了社区调查。这一次,我们跟随村民徒步前往山里调查他们养殖的蜜蜂。在村民大哥解释为什么要翻山越岭养殖蜜蜂之前,不少志愿者充满疑惑,而作为本地人的我本能意识到这很可能是为了避免农药对蜜源植物的影响。但我不知道的是,养殖蜂蜜还面临着“人兽冲突”,保护区内活跃的熊会经常偷吃村民们养殖的蜂蜜,把村民的蜂箱抬走推到河谷中。村民们会在蜂箱的旁边放置音响播放人的声音来吓跑熊,他们还将熊称为“熊大哥”,这个像动画片里“熊大”的称呼把我们都逗笑了。我惊讶于村民对待生活的幽默,以及他们应对困难时的智慧。

养殖蜜蜂的树桩

养殖蜜蜂的树桩 驱赶野生动物的稻草人

驱赶野生动物的稻草人回到村民家后,大家一起分享这几天的发现和思考,讨论金盏村生计转型和发展面临的一些机遇和挑战。金盏村拥有的自然景观、地方性文化等资源,这可以成为它吸引外来者的理由吗?在苍山生态保护的背景下金盏村开展生态旅游具有可能性吗?我们可以和社区一起为金盏村转型做怎样的努力呢?大家对这些问题做了诸多的讨论。同时,我们也意识到这些事情的推动需要多方的参与,并非这一次调研或者更多次的调研能够完成。虽然我们并不拥有完全解决问题的能力和资源,但应该珍惜这种参与的机会,重视和社区、和人联结的机会。

回想到达的第一天,志愿者们都歇脚在金盏村所在的漾江镇上,相互介绍和熟络。志愿者萧大哥不仅有着强烈的自然观察爱好,还是从事林业执法的工作人员,他说“参加活动是因为对金盏村有感情,希望和大家一起努力为金盏村的发展思考一些出路”。

或者如萧大哥这样的角度是合适的,带着一份帮助村子解决问题的初衷进入金盏村,通过自己的观察和思考,以及同村民的商量和交流,力所能及地找到问题的解决方案。也许开始了这种努力,就将慢慢产生一些有意义的影响。

团队说:在一批批志愿者的帮助和支持下,金盏村的自然体验路线逐渐有了眉目,承载着传统民族文化和自然导赏知识的导视牌也即将落地。傈僳族的阿姐们积极探索火草织布的创新,尝试用植物染的棉线进行织布的配色和排线。金盏村在志愿者、村民、当地政府及各个关心金盏村发展的合作伙伴们的共同努力下慢慢发生着变化……

-END-

撰文/罗相

编辑/赵博雅、杨康师

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org