云山保护|苏典乡的本地“猴子”,老乡们知多少?

本文转载自微信公众号云山保护,作者:一彬

苏典乡地处云南省盈江县西北部,有着多样化的生境与极高的生物多样性。让我们跟随一彬走入其中,探寻这里的人类与当地其他灵长类动物有着哪些过去的故事与现实的交汇……

背景

云南省德宏州盈江县苏典乡地处盈江县西北部,距县城53公里。东与支那、盏西两乡接壤,南与勐弄、卡场两乡连接,西北与缅甸联邦山水相连。东西最大横距29公里,南北最大纵距261公里,境内有7号至14号界桩,国境线长 43.3 公里。全乡土地面积 428 平方公里。山体状况为多高山峡谷、少平地;最高海拔2800米,最低海拔640米,海拔差2160米,平均海拔为乡政府所在地1700米。高低海拔的悬殊性,形成了苏典“一山分两季,隔里不同天”的独特气候。多样化的生境也造就了苏典很高的生物多样性,苏典乡也正位于全球 36 个生物多样性热点区域之一——印缅生物多样性热区。

苏典乡 ©️一彬

自 2019 年开始,云山保护在苏典乡开展濒危物种天行长臂猿社区保护行动的探索。根据铜壁关省级自然保护区 2024 年公布的数据,苏典乡的天行长臂猿种群包含15个群体,分布密度相对集中。

2023 年云山在苏典乡安装的红外相机首次在长臂猿的家域内拍到了蜂猴和猕猴。结合日常收集到的老乡的目击描述,我们推测其他灵长类在苏典特定区域还很常见。

雄性天行长臂猿 ©️云山保护

于是在2024年春季,在武汉光谷山水公益基金会资助下,我们在苏典乡开展了为期 2 个月的访谈调查,我们想知道,苏典乡过去和现在有哪些灵长类物种存在,它们现在分布在哪里,老乡怎么认知它们,除了长臂猿,还有哪些灵长类物种亟需关注保护?老乡们的生活经验是解答这些科学问题的宝贵财富。

调查方法

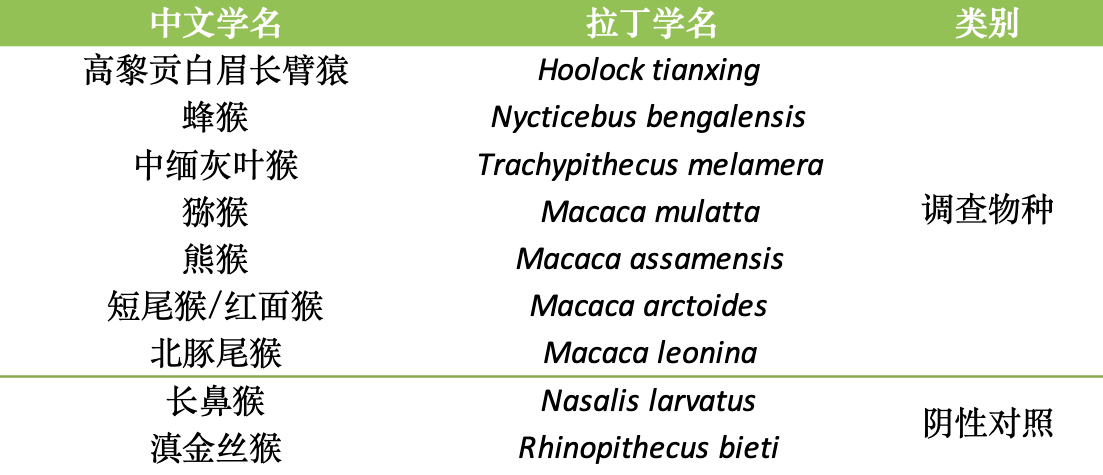

我们拟定了 7 种灵长类作为本次调查的目标。其中熊猴和猕猴在预调查时发现绝大多数受访者没有能力区分,考虑到这两种猴长相和体型相似,同属于猕猴属,且有混群的野外记录,故按猕猴属进行调查。

调查物种与阴性对照

调查员随机展示灵长类照片,采用一套标准话术询问受访者是否在苏典乡见过该种灵长类。为了判断受访者表述的真实可信度,所展示的灵长类照片中设置了不在苏典乡分布的 2 种灵长类作为阴性对照组,调查员还需要考察受访人是否能够区分并描述该灵长类的关键特征或准确地说出该种灵长类的名字。对于天行长臂猿,如果受访人没能通过照片辨认成功,调查员继续播放一段天行长臂猿的鸣叫声,受访人如能说出这是长臂猿的叫声,也视为受访人能成功辨认天行长臂猿。

调查员与午睡大哥 ©️一彬

调查员与挖掘机大哥 ©️杨建溧

遇到年长狩猎经验丰富且表达能力强的受访人,征得其同意后,由调查员进一步开展开放式访谈,收集并记录和灵长类或其他野生动物有关的故事传说和传统生态学知识(TEK)。

结果与讨论

调查覆盖了苏典乡全部 4 个行政村,共访问了苏典乡的 816 名村民,抽样比例达到 9.50%,收集到苏典灵长类和其他野生动物相关的传说故事 21 条目。

01 辨认水平分析-物种总览

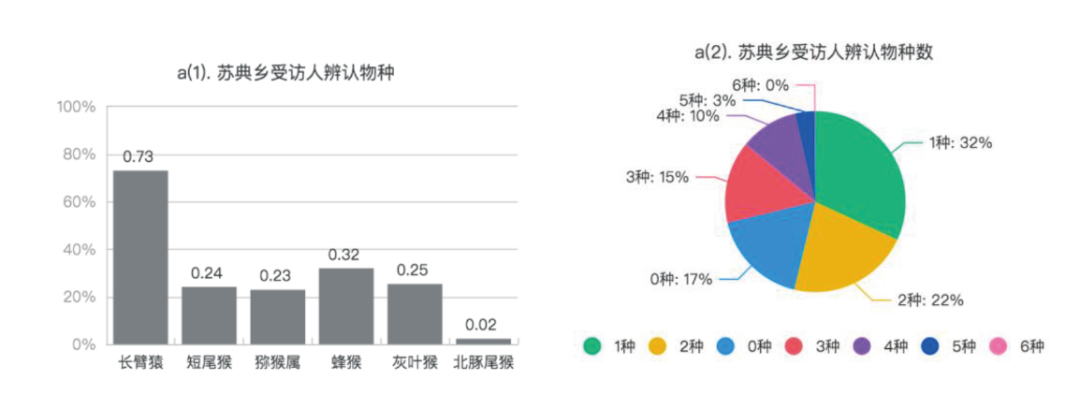

问卷调查结果显示,苏典乡 73%的受访人都亲眼见过天行长臂猿或听到过天行长臂猿的鸣叫声。

苏典乡受访人辨认物种情况

这部分原因是由于长臂猿鸣叫声传播距离广,可达几公里外。除了有长臂猿分布的村子能听到长臂猿鸣叫,在苏典乡上的主干道(当地称“街子”)上也可以听到拉马河长臂猿的鸣叫声。而乡上的主干道是村民在各村之间往来,或去往别的乡镇的交通要道;也是乡上各项公共基础设施或进行交易采购的场所所在,如学校、卫生院、银行、商店、农产品收购点、修理厂、加油站、乡政府等,所以大多数居住苏典乡的村民都需要经过。只要上午去“街子”上,大概率就能听到长臂猿鸣叫。

还有部分原因归功于当地政府和保护区,以及云山保护在苏典乡长期开展的天行长臂猿保护相关的宣传和社区工作,使村民记住了长臂猿的名字。

老乡家摆放着与云山有关的照片 ©️栗子

有意思的是,有相当一部分通过照片辨认出天行长臂猿的受访者,只能认出雄性(黑色)的照片。而当展示怀抱婴猿的雌性长臂猿(黄白色)时,就认不出这是长臂猿,或认为这是长臂猿老了之后毛发变白。知道雄性长臂猿是黑色,雌性长臂猿是黄白色的受访人通常为年纪大且有丰富狩猎经验的人。这可能和科普宣传仍然不足,且宣传使用的长臂猿照片多为雄性长臂猿有关。也反映了随着传统狩猎生活方式的消失,年轻一代的山地民族对林子里野生动物的熟悉程度迅速下降。

雌性天行长臂猿 ©️云山保护

在调查的 6 个目标对象中,北豚尾猴的辨认度最低,仅有 2%。说明北豚尾猴在苏典乡很可能没有分布。调查员获悉到的比较可靠的北豚尾猴特征描述都来自受访人在缅甸境内的目击经历。根据其他地区的调查信息,北豚尾猴在盈江县分布于南部海拔较低的地区(Li et al., 2024)。经过与铜壁关省级自然保护区的再三核实,对方也确认截至本项调查结束在苏典乡范围内保护区的红外相机并未拍到过北豚尾猴。

北豚尾猴 ©️iNaturalist

蜂猴是除了天行长臂猿外,辨认率第二高的灵长类。蜂猴在苏典乡相对常见,但因其昼伏夜出和独居的生活习性不容易见到。

夜晚的蜂猴 ©️iNaturalist

总的来看,苏典乡对于本地灵长类的辨认水平不算高,超过一半的受访者能辨认出 1-2 种灵长类。

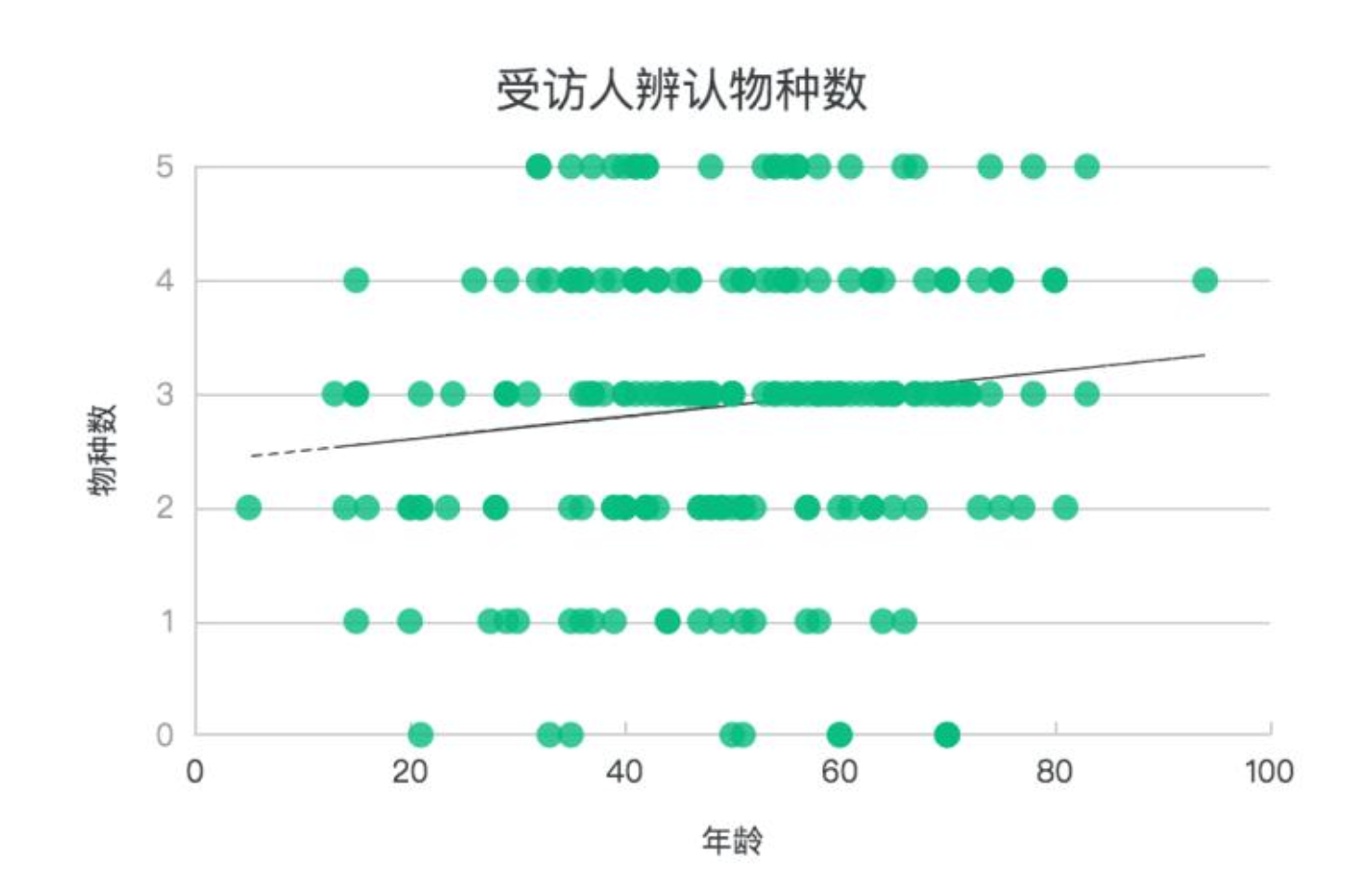

受访人年龄段跨度广,辨认物种数和年龄成微弱正相关。虽然在调查过程中尽量平衡受访性别,然而很多女性不愿意交流或为缅甸籍汉语理解有障碍,导致在受访人的选择上,绝大多数是男性,可能使调查结果有偏差。

受访人辨认物种数和年龄的关系

02 辨认水平分析-地域差异

苏典乡的 4 个行政村因所处海拔、水热条件、栖息地质量和生境类型不同,导致灵长类的分布情况也有很大差异,这在受访人辨认水平上有所体现。苏典乡林相较好较为原始的森林主要分布在北部海拔 2200 米以上的保护区和国有林里,由于该片区海拔高、气候较冷、地势陡峭,村民开展的种植农耕活动较少,2000 年前仅从事采集狩猎,划入保护区范围后,基本没有人类活动,我们预测这里的灵长类多样性更高。

苏典乡下属 4 个行政村:苏典村、勐嘎村、茅草村、劈石村

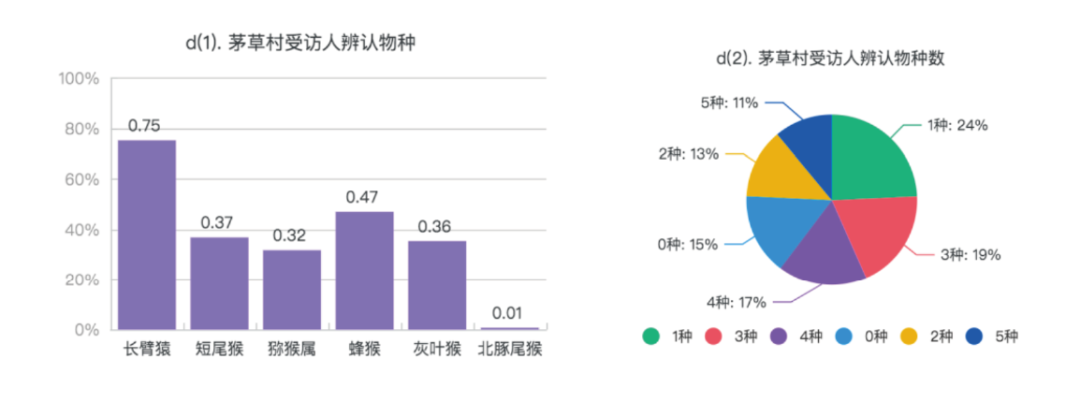

毗邻国有林和保护区的茅草村受访人辨认水平相对最高,短尾猴、蜂猴、灰叶猴、猕猴属的辨认率均超过了 30%。除北豚尾猴,其他 5 种灵长类全部能辨认的受访人比例高达11%,远高于其他行政村。这与我们对这里的灵长类多样性更高的预测相符。

茅草村受访人辨认物种情况

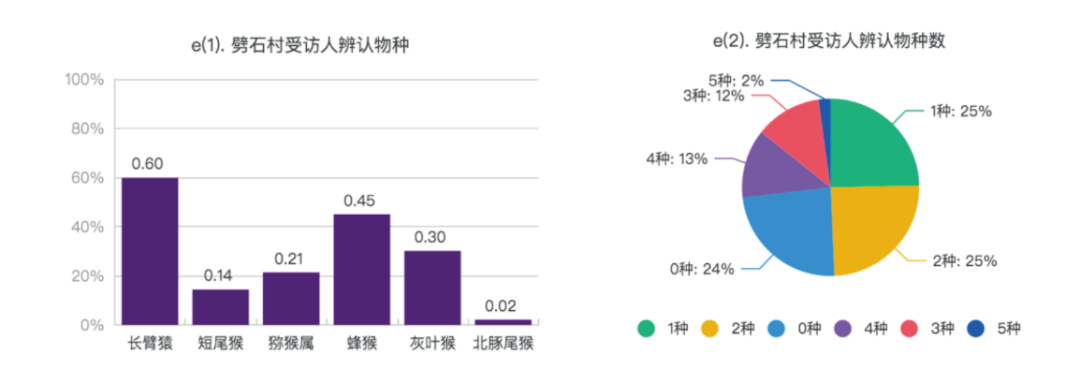

劈石村因现今没有长臂猿分布,受访人对长臂猿的熟悉程度最低,仅有 60%。劈石村的海拔最低,西南部鲁苗、浪速寨最低海拔仅为 640 米,属于热带气候,因此大量种植热带经济树种,林相较好的次生林和原始林很少。部分受访人描述在林子较好,且地势陡峭有石崖的地方仍有灰叶猴存在。劈石村蜂猴的辨认率和茅草村相当,相对较高(45%)。反映了蜂猴可能在海拔低的偏热带地区密度更高,即使这里的栖息地质量较差。

劈石村受访人辨认物种情况

03 故事收集

长臂猿的猎杀

从我们收集到与长臂猿有关的民俗故事中,可以拼凑出苏典的长臂猿被捕杀的历史,以及为什么今天苏典乡相比于盈江县的周边乡镇,还难能可贵地保留着可观的长臂猿种群的原因。此外,我们还收集到不少傈僳族和灵长类有关的传说故事,借以一窥他们怎样认识与看待这些与他们共存的灵长类动物。

讲述者:傈僳族

傈僳族本不爱吃猴子肉,因为长得像人,所以不怎么打猎猴子;是随着市场改革开放,长臂猿脑子因被认为能治头晕癫痫在中医黑市上卖出了高价,才有越来越多的猴子被人打猎,猴脑被拿去冒充长臂猿的脑子。

讲述者:汉族

长臂猿的脑子能入药,治疗头晕,以前很多人打。

长臂猿保护故事

讲述者:傈僳族

解放战争(1945-1950 年)前,长臂猿曾在苏典村分布广泛。

赶跑国民党,胜利解放后,为了打土匪,守好祖国的西南边陲,政府给民兵发放自动步枪,老百姓家本身也有筒炮枪。多种因素叠加下,解放初期的长臂猿开始广受捕猎,几近灭绝。

于是,由一些村落的社干牵头,村民们开始自发保护长臂猿,要求大家不再捕猎数量已经极少的长臂猿。

随着时间推移,仅剩的长臂猿生下了小猿,小猿长大了要分家,分家出来的猿便扩散到了别村的林地。这时开始,长臂猿又开始遭到捕猎。原因是这些村落的村民又认为分出去的长臂猿会被其它寨子的人打掉,干脆自己先打了。

天行长臂猿带崽 ©️如雪

与此同时,一些其他村寨的村民在发现有长臂猿扩散到自己的村落附近后倒十分欣喜,觉得后山有猿和鸟类叫着比较好听,显得寨子里有福报。

70 年代,偏向于保护长臂猿的村落带头号召每家每户出2-2.5 元,加上生产队提供的五十斤酒,全部分发给那些会猎捕长臂猿的村落中的村民,让他们不要再打分家的长臂猿。

80 年代搞林业“三定”,需要围地划定边界,制作木围栏。因为对长臂猿的生活习性不了解,砍了很多长臂猿的食物藤本用作围栏,使得长臂猿的食物减少。很可能因此,一些长臂猿迁移到了拉马河的林子。这些长臂猿原分布村落的村干部很快和拉马河当时的村长取得联系,要求他在拉马河也号召保护长臂猿。

原生林中粗壮的藤本 ©️一彬

被砍伐的藤本植物 ©️一彬

到了 90 年代,苏典乡有个猎人猎杀了一只拉马河的长臂猿。这位猎人和朋友上山本身想打麂子,同伙没有找到麂子就先下山了。后来猎人遇到了长臂猿,就打了一只。回来之后和同伙说打到了长臂猿,并邀请同伙来吃。

长臂猿的尾巴长*,猎人背回家的时候装在筐里,尾巴漏在外面,被一些小娃娃看到了,告诉了家里大人,就这样被寨子里的人知道了。多位社干商量之后来到猎户家,和他说长臂猿我们禁止打猎,并罚了这个猎户 250 多块钱。猎户的同伙是位老师,帮他出了 50 块钱,留下了教训。

村民常用的竹筐 ©️一彬

这是唯一一次盗猎罚款,从此之后再也没有打猎长臂猿的情况出现。

* 很多村民并未近距离见过长臂猿,有一种流传甚广的说法是长臂猿的尾巴很长,我们并未能考证出说法起源;一个猜想是村民不认识“长臂猿”的“臂”字,看到“长臂猿”的名字误理解为是“长尾巴的猿”。

传统生态学知识收集

通过对关键信息人进行访谈,我们收集到了一些和灵长类相关的传统生态学知识。

栖息地

蜂猴喜欢利用的生境类型多样,常见于大乔木、小乔木、竹蓬。见于林相较好的林子,也见于路边或寨子边的树上。白天喜欢在高大乔木顶端的细枝分叉处躲避休息,经常被蜂猴使用的树枝树皮会被磨得光滑没有苔藓地衣附着。

食物

蜂猴特别喜欢吃水东哥的果实,在低海拔地区也喜欢吃飞龙掌血的果子。

水东哥果实 ©️一彬

飞龙掌血果实 ©️一彬

猕猴属和短尾猴食性较杂,果、叶都吃。喜欢在雨季吃石竹竹笋,在结竹米的地方捡拾地上的竹米吃,会吃掉落的杜英果实,也吃村民种植的玉米和草果叶。还会在河边翻找螃蟹吃。

竹米 ©️淘宝

杜英属果实 ©️一彬

灰叶猴的食性受访人普遍不太清楚,据称会到河边翻找螃蟹。

人兽冲突

和村民曾经产生过利益冲突的主要为猕猴属。在刀耕火种时代,猕猴属喜欢结群“扫荡”玉米地吃苞谷。傈僳族还给猕猴属起名“吃玉米猴”。现在猕猴属远不如过去数量多,偶尔会破坏草果地。短尾猴也会偷吃玉米,但肇事严重程度不如猕猴属。

蜂猴传说

传说蜂猴是竹鼠变成的。

蜂猴又叫“风猴”,传说如果被打死了,趴在地上不动,一阵大风吹过,它又活过来,继续活动。

被蜂猴咬了后可能会导致全身发痒,眼睛短暂失明。

蜂猴 ©️iNaturalist

短尾猴传说

短尾猴,傈僳语叫做 miodudu。传说 miodudu 是人变的。它原本是一个很调皮的小孩子,家长实在管不住 TA,就想到一个法子:把烧得滚烫的石板放在 TA 面前吓唬TA。没想到,miodudu 实在太皮,根本不把这个惩罚放在眼里,直接一屁股坐了上去。滚烫的石板瞬间就把它的皮肤烫伤,感到愤恨和屈辱的 miodudu 跑出家门躲进了森林,变成了一只短尾猴。而它的屁股也因为被烫伤,一直又红又秃,再也没长出毛来。

短尾猴 ©️iNaturalist

总结和展望

通过访谈调查,我们了解到除天行长臂猿外,短尾猴、猕猴属、灰叶猴在苏典乡也有分布,分布呈片段化,并且有小部分种群生活在保护区外。出乎我们预期的是,蜂猴的分布在苏典乡相对广泛。

由此可见,村民的日常目击记录可以成为保护区外开展灵长类长期监测的方法之一。云山保护已经在拉马河和梨树发动村民开展长臂猿鸣叫和目击的长期监测记录,今后根据社区保护的战略规划,可以考虑推广到其他寨子和其他目标物种。访谈调查中我们发现,受访人的记忆准确性会随着时间的推移降低,信息记录和汇报的及时性是采用此方法保证准确率的关键。

云山在鲁苗小学介绍猴子 ©️常悦

云南省的长臂猿和灰叶猴的种群分布和数量已经得到了重点关注调查和较高强度的监测,各种监测手段都在研发和改进中。然而,针对其他保护等级相对较低的灵长类(如短尾猴、猕猴、熊猴)的本底调查和研究寥寥,其中猕猴属下各物种在分类学上的相似与复杂程度又让监测与保护的难度进一步增大。由于猕猴属的猕猴和熊猴通过访谈调查的方式无法区分,未来还需要以红外相机布设的方法继续在苏典乡开展调查。

云山与当地保护站进行分享讨论 ©️苏典傈僳族乡林业站

对于国家一级保护动物,IUCN 等级为濒危的蜂猴,苏典的种群可能对国内蜂猴保护意义重大,有必要考虑设计调查方法对苏典的蜂猴种群开展更精确的数量调查。

考虑到蜂猴对于栖息地连通性的高要求和喜食水东哥的习性和长臂猿高度相似,长臂猿应该可以作为伞护种庇护蜂猴需要的生境,在今后云山的保护行动中,可以尝试在多物种保护和生态系统完整性保护上给与更多侧重和思考。

当地原生林中盛放的滇藏玉兰 ©️二六

致谢

感谢参与访谈调查的云山伙伴和志愿者(按拼音首字母顺序排名):贾丁、刘栗琼、刘卓、谭添、杨建溧、杨江婷、杨子衡、祝常悦。你们日行上万步、付出巨大情绪劳动、早出晚归收集来的每一条访谈数据都意义重大。

调查小分队合影 ©️二六

本报告中摘录的故事和传统生态学知识的记录人皆来自参与访谈调查的伙伴。

感谢武汉光谷山水公益基金会对本次调查的资助。

本次调查也离不开德宏州林草局盈江分局、铜壁关省级自然保护区盈江管护局、苏典傈僳族乡政府的大力支持。

云山,苏典乡 ©️一彬

参考文献

Li B, Zhang H, Li M, et al. 2024. Achievements and challenges of primate conservation in China. Zoological Research: Diversity and Conservation. 1(1): 66−74.

Ogawa H, Paudel P, Koirala S, et al. 2019. Social Interactions Between Rhesus Macaques (Macaca mulatta) andAssamese Macaques(M. assamensis) in Nepal: Why Do Male Rhesus Macaques Follow Social Groups of Assamese Macaques? Primate Research. 35(1). 10.2354/psj.35.005.

盈江县人民政府. 苏典乡基本情况.https://www.dhyj.gov.cn/Web/_F0_0_5X62YOK81505C7FF768342E5B2.htm

Wikipedia. Biodiversity hotspot. https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity_hotspot