穿越百里沙漠,寻找亚洲野猫的影踪

2024年,腾讯公益慈善基金会与山水自然保护中心联合发起了“神奇生物大发现-珍稀物种新纪录和再发现小额赠款计划”,在该项目与北大-清华生命科学联合中心的支持下,北京大学罗述金老师协同研究生和合作伙伴一行5人,在金秋时节从新疆和田塔里木盆地南缘出发,沿克里雅河蜿蜒北上,穿越200多公里滚滚黄沙,到达素有“塔克拉玛干的肚脐”及“中国最难到达的古村落”之称的达里雅布依,开展布置红外相机、收集食肉动物粪便等工作。此行目的在于探究中国最大沙漠的腹地深处,是否仍有亚洲野猫这种鲜为人知的亚洲小型野生猫科动物的生存。

01 亚洲野猫与最后的沙漠部落

亚洲野猫(Felis silvestris ornata)是一种生活在亚洲内陆干旱荒漠地区的小型猫科动物,其分布纵横古丝绸之路,西至伊朗、南至印度、北至哈萨克斯坦、东至新疆—甘肃—宁夏/内蒙河西走廊,在我国,新疆是其分布最稳定的地区。亚洲野猫最明显的特点是浅黄褐色体表遍布深色斑点,因此也被称为“草原斑猫”。尽管亚洲野猫被列为国家二级保护动物,但除了零星的分布记录,人们对其生态演化和保护现状知之甚少,亟待探索。

红外相机的镜头成为我们“偷窥”亚洲野猫日常生活的窗口,它们在环塔里木盆地的绿洲田地、胡杨红柳、灌木草丛等半干旱环境自由穿梭。随着调研的深入,我们的视线开始投向塔克拉玛干沙漠的腹地。目前新疆的野生动物考察大多在北疆,少数南疆项目集中于塔里木盆地北侧,对南侧关注较少,而塔克拉玛干沙漠深处的考察几乎空白。

亚洲野猫

在于田县城以北两百多公里的“塔克拉玛干的肚脐”位置,曾经南北纵贯的克里雅河戛然而止,消失于无垠沙海。宝贵的水源潜入地下,滋养出一片孤寂的绿洲—达里雅布依,维吾尔语意为“大河沿”。世代生活于此的克里雅人曾经如世外桃源般与世隔绝,成为传说中充满神秘色彩的“最后的沙漠部落”。

塔克拉玛干沙漠和达里雅布依位置示意图

瑞典探险家斯文·赫定在他的自传中,曾经这样描述他1895年自西向东横穿塔克拉玛干沙漠,抵达达里雅布依(当时称“通古孜巴斯特”,意为“吊起野猪”)的情景,可见那里的遥远与孤寂。他回忆道:

“一位名叫买买提·巴依的年老的林地居民告诉我们,到这条河消失在黄沙中的那一点只有一天半的路程了。他与世隔绝,都不知道是阿古柏(死于1878年)还是中国皇帝在统治新疆。”

“从这条河终止的地方往北,沙漠还会延伸多远呢?”我问道。买买提·巴依回答道:“一直到世界的尽头。要走上三个月才能到那里。”

2017年,政府投入资金修建柏油路深入沙漠近百公里,并建造了安置房,大部分村民已经搬迁到更靠近现代文明的新村。如今的达里雅布依老村,仅剩下三十余户孤独的牧羊人。除了偶尔造访的极限越野探险者,陪伴他们的,便只有芦苇、红柳丛和胡杨林,它们与牧羊人一同守望着浩瀚星空和广袤大漠。

|

|

广袤无际的红柳丛和胡杨林

野生动物的繁衍生息,与适宜的栖息地息息相关。这片和深圳市面积相当的达里雅布依,尽管遥远、孤寂且脆弱,但是否可能通过沿克里雅河散布的绿洲斑块,形成生态廊道,从而支撑起沙漠特有的生物群落?甚至,是否可能存在亚洲野猫这一生态链顶级捕食者的踪迹?如果亚洲野猫可以沿河流和绿洲而纵深数百公里至沙漠腹地,我们将拥有世界沙漠最深处的野生猫科动物分布新纪录。

经过漫长的筹备,我们终于启程前往达里雅布依。这是一段没有前人涉足的探索之旅,思及此,团队兴奋不已。我们仿佛听到了百多年前的探险先辈跨越时空的呼唤,而且,我们已有现代的科学方法,可以去验证假设,解答和野生动物相关的未解之谜。

02 前往达里雅布依

仅仅是抵达达里雅布依已非易事。我们从于田县城驾车出发,沿柏油路向北行驶约90公里,经过达里雅布依新村后,余下120公里路程便再没有公路或土路可循,一路相随的只有蜿蜒曲折的克里雅河、沿岸狭窄的绿洲、以及辽阔苍凉的茫茫大漠。

通往老村的路位于克里雅河东岸,那里有时是被河水浸湿的芦苇丛间的平坦沙地,有时只有连绵起伏的沙丘上前车留下的车辙。我们的司机是经验丰富的父子俩——买买提艾力和木塔力甫,他们分别驾驶一辆长城皮卡和一辆丰田霸道越野车,带我们一路北上。

沿克里雅河向北进入塔克拉玛干腹地

沿途并非完全荒凉沉寂,时常有意外惊喜。我们见到了在胡杨树间穿行的白翅啄木鸟、在荒漠灌丛间疾跑的塔里木兔、在沙地上敏捷游走的南疆沙蜥,以及翩然起飞的大白鹭。

|

|

|

|

白翅啄木鸟、塔里木兔、南疆沙蜥、大白鹭

离老村还有二十多公里时,太阳已悄然沉入河对岸金黄的胡杨林上空。在开阔的河面上,夕阳如火一般下坠,速度仿佛格外迅猛,河面反射出的光辉瞬间变得璀璨夺目,空气中弥漫着即将入夜的寂静。

橙红色的光辉从水面上消失后,天空迅速陷入昏暗的暮色。一只鹅喉羚悄然出现在河边,穿行于红柳和芦苇之间。察觉到我们后,它便迈着轻盈的步子,迅速消失在原野中。

|

|

克里雅河上长河落日

漫步的鹅喉羚

天黑更容易使复杂的路况变得危险。错过了一个路口后,我们走了好几公里才意识到方向已经偏离。前方的道路变得越来越陌生,目的地达里雅布依老村迟迟不见踪影。忽然间,开在前面的丰田越野车一个急刹停下,陷入沙地动弹不得。我们不得不用皮卡车将它拖出来。大家迅速跳下车,准备给两位司机搭把手。

刚一下车,却被漫天星辰所震撼。四周夜色深沉,遥远的银河璀璨而宽广,来自无数光年外的星光,如同糖霜般洒满夜空,充盈着夜幕的每个空隙。

大漠星空和银河

我们曾在春、夏、冬三季来到南疆大漠,却从未遇到如此清朗的夜空。即使是晴空万里的夏天,沙尘也常常遮蔽了视线。如此星空,带来了惊喜和愉悦,也驱散了黑夜中的迷途与前路不明的担忧。秋季的达里雅布依,才刚刚向我们敞开其神奇壮美的一面。

经验丰富的两位司机干练地将陷车拖了出来,我们便不再停留欣赏星空,而是掉头返回,朝着正确的方向,驰行而去。

03 老村的风情

将近晚上十点,我们抵达老村。此时正值新疆最富盛名的金胡杨季节,不少探险和观光客慕名而来。村里唯一的饭店门前停满了风尘仆仆的越野车。门口的烤肉炉火正旺,店内旅人大快朵颐。店主依明热情地用烤全羊款待了我们。经过十多个小时、两百多公里的荒漠跋涉,我们终于来到“中国最难到达的古村落”,迎面而来却见热闹的人间烟火气,真是有趣的反差。

与新鲜出炉的烤全羊合影

依明家也为游客提供住宿,我们就住在村北他家。达里雅布依老村仍保留着原生态的沙漠民居和古老的生活习俗。这里的建筑因地制宜,粗大的胡杨枝干做桩柱和房梁,细红柳枝条编成排墙,房顶铺上芦苇,周边则涂抹上河底的淤泥,既挡风又保暖。依明家的独特之处在于,客厅正中矗立一棵巨大的胡杨树,穿屋顶而过,枝繁叶茂。出门右手边是一口约十米深的摇水井,泵出的地下水供日常生活使用,水质不错,略带些许咸味。

|

|

|

达里雅布依的传统民居

(独木梯、胡杨木门和屋中长出的胡杨树)

达里雅布依老村零星定居的牧民在大漠深处,日复一日地放羊和种植“沙漠人参”大芸(药材名肉苁蓉,是当地人重要的经济来源),偶尔也会招待像我们这样不期而遇的客人,为我们制作克里雅人传统古老的美食“库麦其”—— 一种利用炙热沙子包埋烤制的羊肉馅饼,烤熟后弹去细沙,趁热切块即可食用。大姐做的库麦其和红柳烤肉美味至极,酥脆的外壳包裹着鲜嫩多汁的羊肉,调味恰到好处。

最后留守达里雅布依老村的牧民一家

|

|

在滚烫的沙子中烤好的库麦其

04 寻找隐藏在沙海中的生灵

公路、电话、网络,这些日常生活中司空见惯的现代化生活的便捷设施,在这里全然消失,我们不得不直面几天生活最原初的模样。每天,村庄在晨雾和朝霞中缓缓醒来。我们用井水洗漱,简单地吃一碗方便面和小半块馕作为早餐。收拾好野外作业所需的设备、工具、水和干粮,便登上越野车,开始在这片约200平方公里的绿洲中“扫荡”。

|

|

达里雅布依老村的清晨

此次调研的工作目标是在达里雅布依地区布设15至20台红外相机,放置3-4个月后回收数据,查看野生动物的拍摄情况,特别关注亚洲野猫是否存在。沿途,我们会采集食肉动物的粪便,带回实验室进行DNA物种鉴定。此外,我们也关注达里雅布依的家猫,它们可能与亚洲野猫发生杂交,因而可能携带着亚洲野猫的遗传成分。为此,我们会对家猫进行非损伤性的采样。

维尔族人淳朴善良,爱家也爱猫。在这些遥远而孤寂的牧羊人家中,我们没有见到一般人印象中与羊群相伴的“牧羊犬”,却几乎总能见到乖巧的小猫咪,大漠苍穹就是它们的天地。依明父亲家有一只浅橘色的小公猫,一蹦一跳地带着我们到了它平日玩耍的沙丘,位置完美,正好布设相机。这只“沙漠小王子”好像在对我们说:欢迎来到塔克拉玛干呀,这是中国最大的厕(砂)所(盆)!

“沙漠小王子”

达里雅布依没有公路,纵横交错的干河道和胡杨林间的空隙成了天然车道。每年春季,昆仑山上克里雅河源头冰川融雪,给沙漠带来季节性洪涝。水情变幻无常,小路错综复杂,许多地方难以抵达。每日,我们规划好大致的目标区域,具体路线则交由熟悉当地的司机掌握。就这样,我们踏上了绿洲深处的探索之旅。

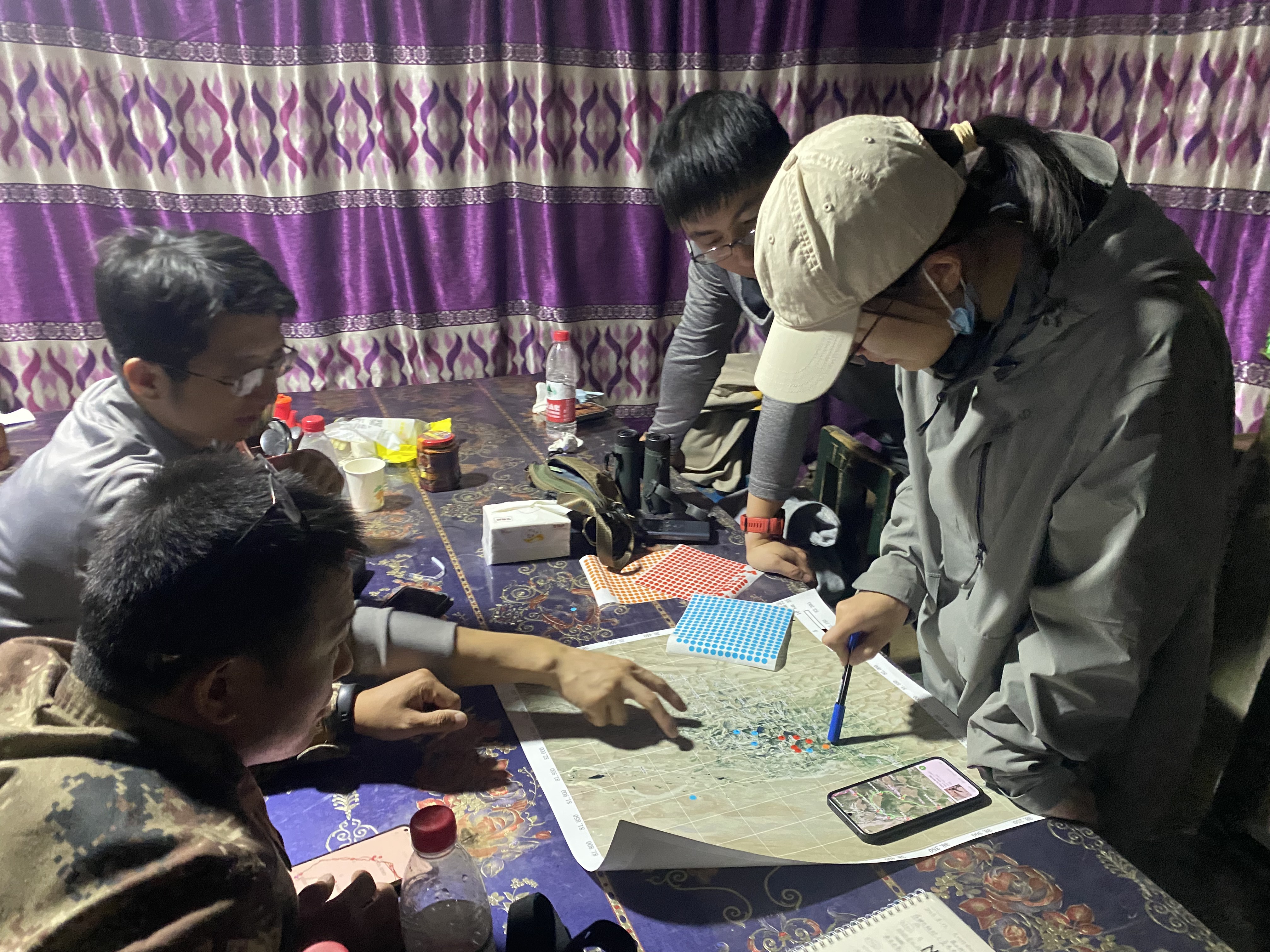

讨论野外工作计划

胡杨林里的越野车一骑绝尘

晚秋时分,正是最好的胡杨时节,层林尽染,金黄澄明,与湛蓝的天空交织成美的令人窒息的风景线。达里雅布依的胡杨林,比我们在其他地方见过的更加高大和茂盛。

金秋的胡杨

相比林下空无植被的胡杨林,红柳林和芦苇丛中动物活动的痕迹则更为丰富。从密集的脚印中,我们得以一窥这里日常出没的小动物。塔里木兔时而悠闲漫步,时而惊慌出逃;沙鼠在沙丘洞穴间穿梭,拥有自己四通八达的高速通道系统;赤狐在沙地上留下粪便,毫不知情这将被人类认真采集成为重要的研究样品;蜥蜴和昆虫也是这里的重要居民,在沙地上留下形态各异的痕迹。

|

|

在红柳丛寻找野生动物痕迹并选择位置布设红外相机

在沙漠中,很难找到恰好合适的树木来固定相机,挖坑打桩成了我们的必修技能。一路下来,大家都成了兔子一般的打洞高手。

打桩技术细节研讨会

在树丛间,栖居荒漠的鸟时不时和我们打个招呼。黑顶麻雀和灰蓝山雀成群结队地在枝头跳跃,热闹非凡;西域山鹛时常在灌丛中发出一声怪叫,起飞时颇显笨拙,像一台小型直升机一样,声音也格外响亮;白尾地鸦则总是有些滑稽地在沙地上快速奔跑,有时也会停在树顶,警觉地盯着我们。

沙漠中的绿洲,往往脆弱而不稳定。在车辆可到达的最北端,我们来到一处安静的胡杨林,买买提艾力告诉我们:由于河流改道,这里已经几年没有地表水源。在废弃的牧羊人居旁,我们第一次见到了沙漠里的桥,由三根胡杨木建成,横跨早已干涸的河道,曾经搭建它的牧民也已迁往新村。高大的胡杨树伸展着枝叶,诉说着这里曾经水源充足、充满生机的往昔。

|

|

|

|

黑顶麻雀、灰蓝山雀、西域山鹛和白尾地鸦

胡杨木桥横跨干涸的河道

在接下来的几天里,我们每天从驻地出发,早出晚归,深入到了绿洲的各个方向。十多台红外相机被安置在兽道旁、红柳脚下、沙坡边缘。未来几个月,它们将恪尽职守,静静地记录动物的日常瞬间,知晓塔克拉玛干沙漠腹地最深处的生机。而随我们一同返回北京的,将是沿途采集的食肉动物粪便和达里雅布依家猫的非损伤性样本,接下来在实验室进行的分子遗传学分析将揭示更多关于它们的奥秘。

离开的那天,日出前我们就披星戴月踏上归程。满天星辰仍在头顶,我们悄然离开了达里雅布依。沿河溯游而上,我们驶回了繁华热闹的城镇。身旁的克里雅河依旧平静地流向沙漠深处,潜入地下,继续着她那漫长的、延续了千万年的旅程。

一些工作照

再见克里雅河

此次达里雅布依之行暂时告一段落,但我们与亚洲野猫的故事还在继续。为了揭开亚洲野猫在塔克拉玛干沙漠中的分布和生存,探索它在演化长河中的前世今生,我们团队将持续收集西北地区野猫相关的信息和样品。如果您有相关线索,欢迎点击链接跳转推送,获取更多相关内容。

中国的野猫研究和保护,需要您的关注和支持!

–END-

撰文/彭兰慧、罗述金

供图/彭兰慧、陆道炜、陈文杰、贺鹏超、罗述金

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org