在三江源数雪豹,一场基于长期主义的天真冒险

每个故事都应该有一个开头,但此刻坐在温暖的办公室,回忆十五年前,在数千里之外、冰封雪地的三江源,一场关于“数雪豹”的计划是如何开始的时候,难免还是有一些恍惚。

所以这篇文字,或许会显得凌乱,它充满了不同时间节点的很多个瞬间,还有很多人物,在里面不停地穿梭。这听起来有点像话剧《暗恋桃花源》,我们很多人都曾在不同的时间,主动或者误入这场“数雪豹”的剧目,扮演了属于我们的角色。

但无论如何,当十五年前的一个寻常下午,三江源的阳光洒在辽阔的草原上,泛出金黄色光芒的时候,没有人会想到,十五年后,我们可以从科学的角度“数清楚”三江源这片三十多万平方公里的广袤区域里到底有多少只雪豹。这个像幽灵一样的动物,在那个时候,依然是最难以记录和观察的物种。长期主义是一种难以明喻的情绪,你很难跳出来做出清晰而又智慧的选择,唯一可以让人坚持下去的理由就是,你本身就是长期主义的一部分——在找寻雪豹的过程中,也在找寻自己。

阳光洒向草原

但走过这一段,想起那些无数迎着朝霞出发的清晨,以及无数伴着月色归来的深夜,有些画面突然具体起来,变得如此触手可及。

01 从云塔、地青到昂赛

在藏语里,云塔是无穷无尽的宝藏的意思,我在2011年的时候来到这个位于通天河边的村庄,住在社长当文家里。那时候当文的儿子闹刚刚四岁,如今他已经在四川的广元上高中了。

在吕植老师的支持下,我和刘炎林博士、肖凌云博士一起启动了这场基于牧民的监测工作。即使在今天,雪豹的种群调查依然主要依靠红外相机这一工具,而这一工具需要人进行长期的维护和管理。这种在海拔4000多米的青藏高原上不断攀登与上下的付出,实在超过普通科研或者保护从业者的能力,因此,社区牧民的参与,就成为最重要且可行的方式。

我记得那是在一个冬天,11月的寒风里,14个选拔出的村子里最优秀的年轻人成为了第一批牧民监测员。他们拿上了望远镜与红外相机,庄重得好像是在举行某种仪式。我可真是喜欢这种纯真啊,每一个人都觉得理所当然,连做雪豹监测的理由都不需要。后来很多年后的一天,我坐在当文的家里,吃着风干牛肉问他:

“阿吾当文,你当年为啥愿意和我们一起监测雪豹啊?”

“哎,你们这帮孩子太苦难了,咋能这么苦呢,再你们说我们弄就是。”

阿吾当文汉语不是太好,“苦难”这词听起来有点额外的厚重。

正在比对雪豹花纹的当文

在开始雪豹监测之前,我已经在这个村子里住了快一整年了,捡牛粪、放牧、做饭,认识村子里的每一户人家,走过每一座小桥,看过每一户人家窗口外的流云。

一开始村子里觉得我可能是来挖矿的,后来觉得我是某种特派员,到最后发现我们这群人原来真的啥也不是,就是喜欢他们家草场上的动物。这让我们逐渐成为了很好的朋友,如果是朋友,就可以一起干一些有意义或者无意义的事情。

在培训结束的那天,所有人聚在一起,村中心的会议室里摆了满满的一圈开锅牛肉,每个人都在唱歌和跳舞,太阳能的灯光微弱,但声音一直伴着月色弥漫而去。时间如果就这样停住该多好啊,月色划过山岚,山的轮廓印在遥远的天空,仿佛镶嵌的一样。那天晚上有阿吾当文、成尕、赞巴仁青、藏多、布拉,还有很多很多人,他们每个人都像夜晚的星辰,闪亮又温暖。那天晚上,在当文家二楼的小屋子里,我做了一个梦,月色照进了窗棂,成为了流水,我觉得自己淌在了水中央。

十四个牧民,拿起了望远镜和红外相机,在300多平方公里的区域记录监测雪豹,每三个月收集一次数据,换一次电池。2021年,云塔村的监测成果得以率先发表。在云塔, 4362张雪豹照片中共识别出了35只雪豹个体,这其中,仅有5只是定居个体,另有23只短期居留个体和6只过境个体(还有一只无法确定的幼崽)。虽然只是一个村庄的尺度,但这些结果依然帮助填补了中国雪豹种群动态研究的空白。而监测结果也显示,云塔是雪豹非常重要的迁徙廊道。这些年来众多的雪豹来来往往,寻找新的栖息地,开始属于生命和荒野的旅行。有效地保护廊道的畅通,可以促进三江源的雪豹扩散与交流。

|

|

|

云塔的监测巡护员合影

2013年在云塔首次拍到的雪豹家庭

云塔的经验实际上给了我们很大的信心,在科学研究者难以长时间停驻在高原,并且需要支付大量的时间与经济成本的情况下,通过技术的发展,牧民是可以很好地承担监测和数据采集的工作。

从云塔开始,2014年我们来到了位于澜沧江源头的杂多县地青村,这里是澜沧江的正源,一条河流在此发源,连起了六个国家。这里的工作得到了时任杂多县县长才旦周的大力支持,正是在他的倾力支持下,我们的雪豹研究与保护实现了从一个村、一个乡到一个县的跨越,并最终延伸到了整个三江源区域。

地青的东觉涌沟深处,这种U型谷是地青最典型的地貌

地青的监测开始于2015年的1月1日,那天正是元旦,新年伊始,我们围坐在有炉子的板房里唱歌迎接新年的到来,歌声吵醒了睡在深云里的寒月,燃烧的牛粪穿过炉子冒出调皮的绿色火苗,融化了刚刚落下的细雪。

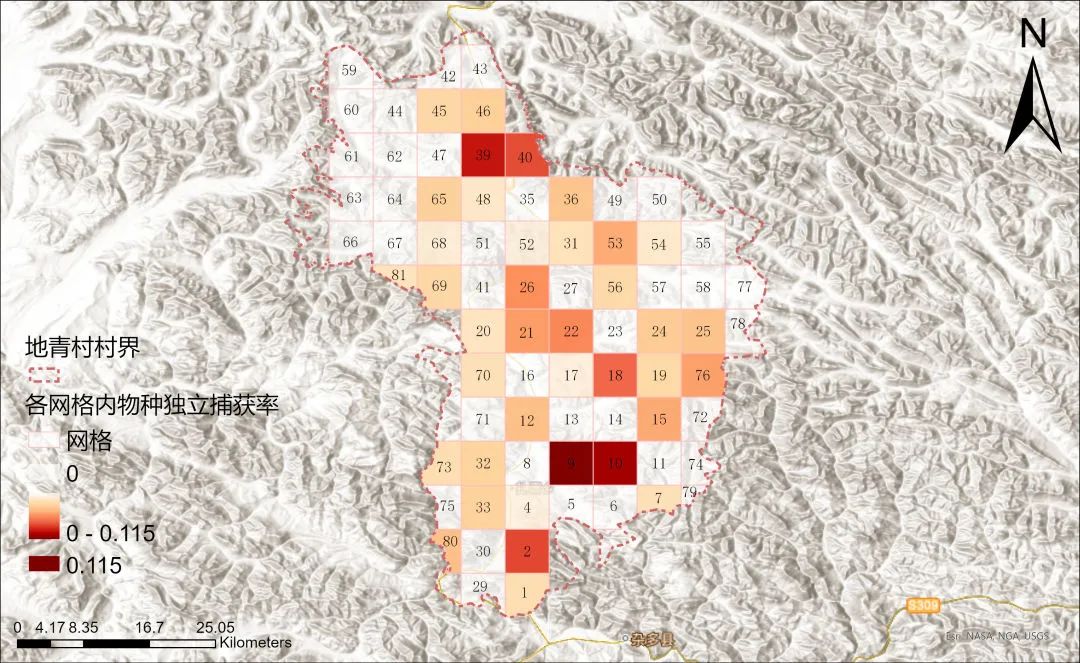

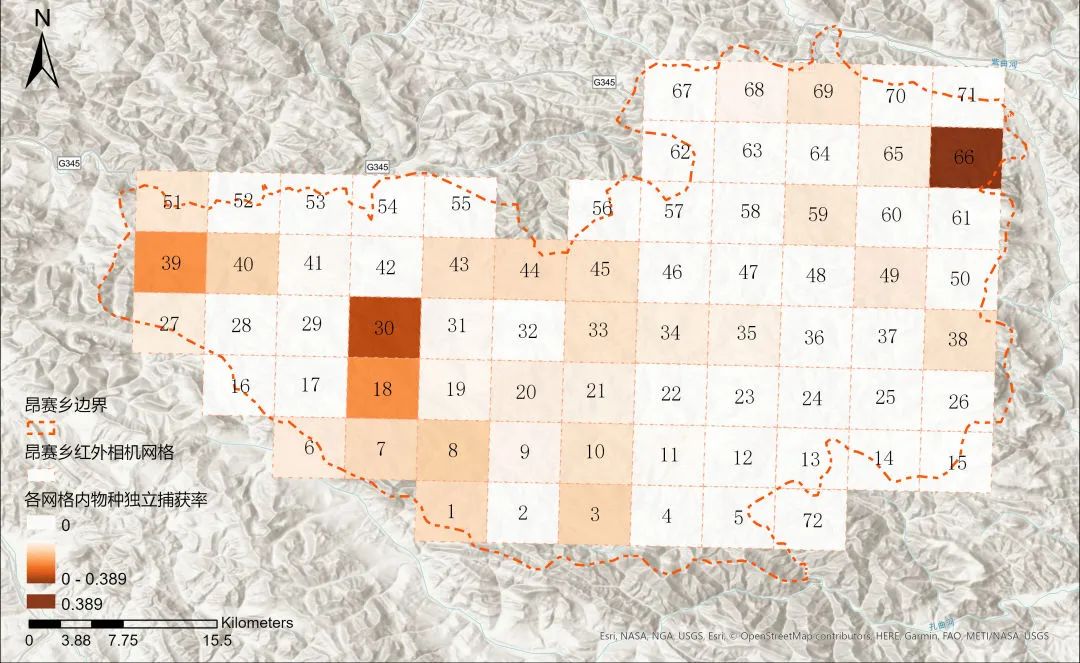

从地青开始,我们后来又在杂多县的昂赛乡实现了覆盖全乡的监测,地青和昂赛的监测主要由肖凌云博士主导和设计,她后来完成了以上下行调控为理论框架的青藏高原首个雪豹生态学功能的博士课题,如今依然以独立PI的身份,带着组里的博士研究生们延续着雪豹及其生态系统的研究。

|

|

地青(左)与昂赛(右)雪豹相对多度分布

|

|

在地青村进行社区访谈(左);在昂赛采集雪豹粪便(右)

这些工作,后来和15年设立的三江源国家公园试点“一户一岗”政策结合起来,得到了非常好的延续和管理。在三江源国家公园管理局以及地方政府的指导下,得益于诸多公益力量的支持,科学研究者、自然保护者、志愿者、在地社区以及原住居民共同合作,慢慢描绘了越来越多区域里雪豹的活动。

02 从年保玉则到阿尼玛卿

而在三江源的另外一边,年保玉则神山的脚下,扎西桑俄堪布和他所创立的年保玉则协会也在开展雪豹的相关工作。我是2010年的时候认识的扎西桑俄,那时候他正在保护一种叫做藏鹀的小鸟。这种在青藏高原东部边缘分布的特有鸟类,受到放牧的影响,在繁殖期的鸟蛋会遭受牦牛的踩踏。扎西桑俄堪布选择把藏鹀画在唐卡上,并邀请周围几十位仁波切共同签字,在某种形式上认可藏鹀是“神鸟”。我喜欢这种运用传统又颇有现实主义的故事,它彰显了一个保护从业者拥抱时代的智慧。

和扎西桑俄堪布一起工作的,有我的好朋友高煜芳博士,他和我2011年同时作为研修生加入山水,后来去耶鲁读博士,如今已成为一位在领域内颇有名气的人类学者,总是在我是谁,我要做什么,我为什么要做,以及我应该怎么做之间挣扎。得益于高煜芳的博士研究,以及年保玉则协会诸多伙伴的努力,我们共同整理了年保玉则这片三江源最东部区域的雪豹数据。

|

|

扎西桑俄堪布与背后的藏鹀、年保玉则生态环境保护协会会员合影,图源:年保玉则生态环境保护协会

雪中漫步的雪豹,图源:年保玉则生态环境保护协会

而填补中部空缺的,是阿旺。

我认识阿旺的时候,他刚从英国留学回来,创立了原上草自然保护中心,这是一家集合藏区受过良好教育的知识分子以及本地社区的机构。阿旺生性豁达,酒量超群,有着藏族汉子特有的豪迈与勇气,却也兼顾知识分子的细致。他一方面带来了属于现代科学的新技术与新想法,另一方面作为藏族人能够很好地融入社区,真正做到和当地牧民共同工作和生活。阿旺和原上草在阿尼玛卿神山区域开展了卓有成效的雪豹监测工作,让我们重新认识和理解了黄河源区域的生物多样性以及雪豹的生存情况,有效地填补了这一区域的空白。

阿尼玛卿雪山,图源:原上草自然保护中心

|

|

布置红外相机(左)与在野外跋涉(右)

图源:原上草自然保护中心

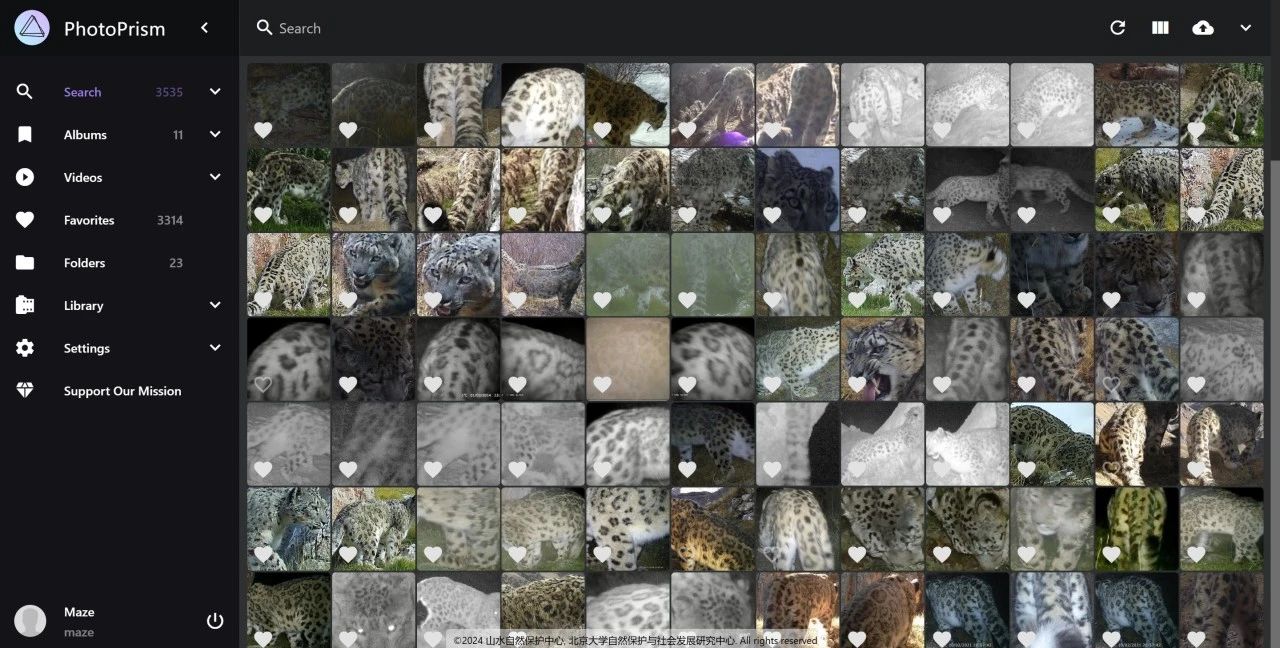

03 2020年,北京

当所有的数据陆续回收的时候,随之而来的是大量的整理工作。因为每一个雪豹伴随着独立的花纹,但是想要找到这些花纹之间的相似和差异需要无数的工作量。总共超过10万张的雪豹照片,需要一张一张比对,我的同事们以及志愿者前赴后继,不断地积累,颇有点愚公移山的天真。这里面,肖凌云博士建立了雪豹数据分析的标准流程和方法,随后贾丁、李雪阳博士、魏春玥、梁书洁、梁淼淼以及诸多的志愿者共同努力,不断地建立我们的个体雪豹数据库,从1只、10只到如今的400多只。每一只雪豹都有一个独立的花纹,一个可爱的名字,以及一段属于自己的豹生。

在三江源数雪豹,这是一项需要无数人携手的工作,虽然或许不那么伟大和重要,但这件事情的美妙之处,恰恰是在这个快速以及忙碌的时代,所有的参与者所展现的简单与天真。没有人曾经想过会从中获得过什么,但所有人就这样加入了进来,一个接着一个,一台红外相机接着一台,一张照片接着一张,一座又一座山,一条又一条河,如此简单的累积、叠加。

雪豹个体图鉴的背后是时间与汗水的积累

我的同事,比如索南措、李沛芸还有姜楠,为了完成雪豹监测科学设计的要求,执着地一定要越过一座又一座山,爬进一个5X5公里的网格内,这些网格很多都罕有人至,这让很多牧民向导从最初的不理解和疲惫之后的埋怨,最终变成了佩服与赞叹,如今在三江源的很多社区依然流传着她们的故事。

通过这些简单而又重复的工作,我们最终“数”出了三江源共计有11万平方公里的雪豹适宜栖息地,有约1002只雪豹生活在这里,而随着这些工作的正式发表(👈点击阅读),从方法到结果,都得到了学术领域的认可。

是啊,我们每个人曾经都许下过愿望,希望能够作出一番改变,影响一些事情,成为一些人物。但十五年之后,我们坐在各自的位置上,很多人或许已经离开了保护的行业,走进了属于自己的生活。我们逐渐忘记了重要、伟大和影响力,我们终究意识到时间的有限和自己可以触达的那些可能以及更多的不可能。我们很多人都有了皱纹、白头发、发福的肚子,以及在每日的茶米油盐中习惯了锱铢必较。但是,我们终究完成了一个我们年少时许下的愿望,像一颗你曾经无数次盼望的流星,当它闪过天空的时候,纵然只是一瞬间,但却是如此得闪耀——就是这么一瞬间,会让人忍不住地流下眼泪。

三江源的星空灿烂

在人工智能或许将给人类带来颠覆性改变的今天,我经常会回想,那么有什么是不会改变的呢,有什么是独属于人类的呢?我想对于一个自然保护的从业者来说,是爬过巍峨冷峻的雪山时难以明喻的敬畏,是在疲惫不堪中看到雪豹、白唇鹿以及藏狐之后发自内心的欣喜,是那些与牧民,同事、伙伴、志愿者之间产生的人与人之间的温暖连接,是荒野中与现代社会完全割裂后的孤独感,是与自然深刻对话后对于自我的重新认识和理解。

在这场关于雪豹的冒险里,所有人都如此的天真,在日复一日的努力,自上而下和自下而上的叙事,以及现代科技与传统知识的碰撞中,不断地理解我们与雪豹及自然的关系。在找寻雪豹中,不断地尝试找寻自己。

感谢所有参与和支持以上工作的伙伴们,1002只雪豹的背后,闪烁着每个人所独有的光芒。

请让我试着回忆下这些名字:

北京大学:刘炎林、肖凌云、李娟、吴岚、李雪阳、汤飘飘、朱子云、刘铭玉、初漠嫣、贾丁、李小雨、刘沿江;

山水雪豹项目及数据负责人:程琛、索南措、李沛芸、姜楠、梁书洁、梁淼淼;

山水其他同事:史湘莹、魏春玥、陈熙尔、何兵、加公扎拉、斗秀加、马海元、求尼旦土、扎西、达哇江才、更尕依严、朱大鹏、白玛文次、于越、李彦知、赵格、李颖璇、李雨晗、秦璇、王宇飞、陈寒竹、黄元、黄裕伟、余泽申;

年保玉则及原上草的伙伴们:扎西桑俄堪布、更尕仓洋、普哇杰、索日、阿弥尔瓦、豆盖加、高煜芳、阿旺、东倾沟乡华青(已故)带领的牧民环保志愿者们,雪山乡旺保加带领的牧民环保志愿者们,以及下大武乡桑旦带领的牧民环保志愿者们。(我也想借这个机会单独怀念下原上草的华青大哥,今年年初,在开展生态调查工作时,他永远留在了雪山之上,变成了一颗雪山大地之上永远陪伴我们的星辰。)

还有来自于青海省林草局、三江源国家公园管理局、玉树州五县一市的主管领导,来自于云塔、地青、昂赛、牙曲、莫曲、年保玉则协会、原上草的数百名牧民监测员。来自于中科院西高所的连新明研究员以及无数参与野外调查和数据分析的志愿者。来自于阿拉善SEE基金会、华泰公益基金会以及腾讯公益慈善基金会的诸多支持。也要感谢中华环境保护基金会以及蚂蚁森林所支持的地青保护地的相关工作。

最后,我想感谢下吕植老师,十五年前,正是她把我们这群看起来无所畏惧但又一无所知的年轻人带进荒野里,给予了无限的信任和包容,让我们能够在这个时代依然可以自由的生长,我们闯过很多祸,也难言成功,但是我们仍然在努力的向上生长,依然相信长期主义,依然天真,热爱冒险。

–END-

撰文/赵翔

排版/赵博雅

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org