研修生手记|艺术守护荒野

写在前面:2023年,山水公益基金会支持原上草自然保护中心、云山保护和守护荒野三家合作伙伴机构与山水自然保护中心共同培养研修生,与山水研修生共同接受为期一年的线下和线上能力建设培训。本篇文章介绍的是守护荒野的研修生池陆鹏,作为艺术工作者在新疆参与自然保护工作时遇到的问题以及如何用艺术守护荒野的答案寻找之旅。

01 一个注定的“意外”

“关于这个问题,接下来有请专家老师给我们做一个解答吧。”二十多年前,蛙声和蝉鸣交织的盛夏,一台胖乎乎的电视机里播放的《动物世界》成了我与自然最初的相识。那些在雨林、草原和山谷中追寻动物痕迹、博学且富有魅力的生物学家,成了我儿时最憧憬的模样。往后,我像许多普通人一样,按部就班地读书、补课、考学,成为一名艺术方向工作者。儿时埋下的这颗荒野的种子仿佛缺水一般,进入了漫长的休眠期。

直到2022年夏天,我在职业生涯GAP期,选择新疆作为旅行目的地。出发前一瞥,恰好带上了朋友赠送的《荒野笔记》。直到真正踏上荒野,我才翻开它,书中的主人公与我恰好生活在同一座城市。这些恰好的“意外”串联在一起,我成为了守护荒野的志愿者。儿时的种子好似得到了灌溉,重新被唤醒。

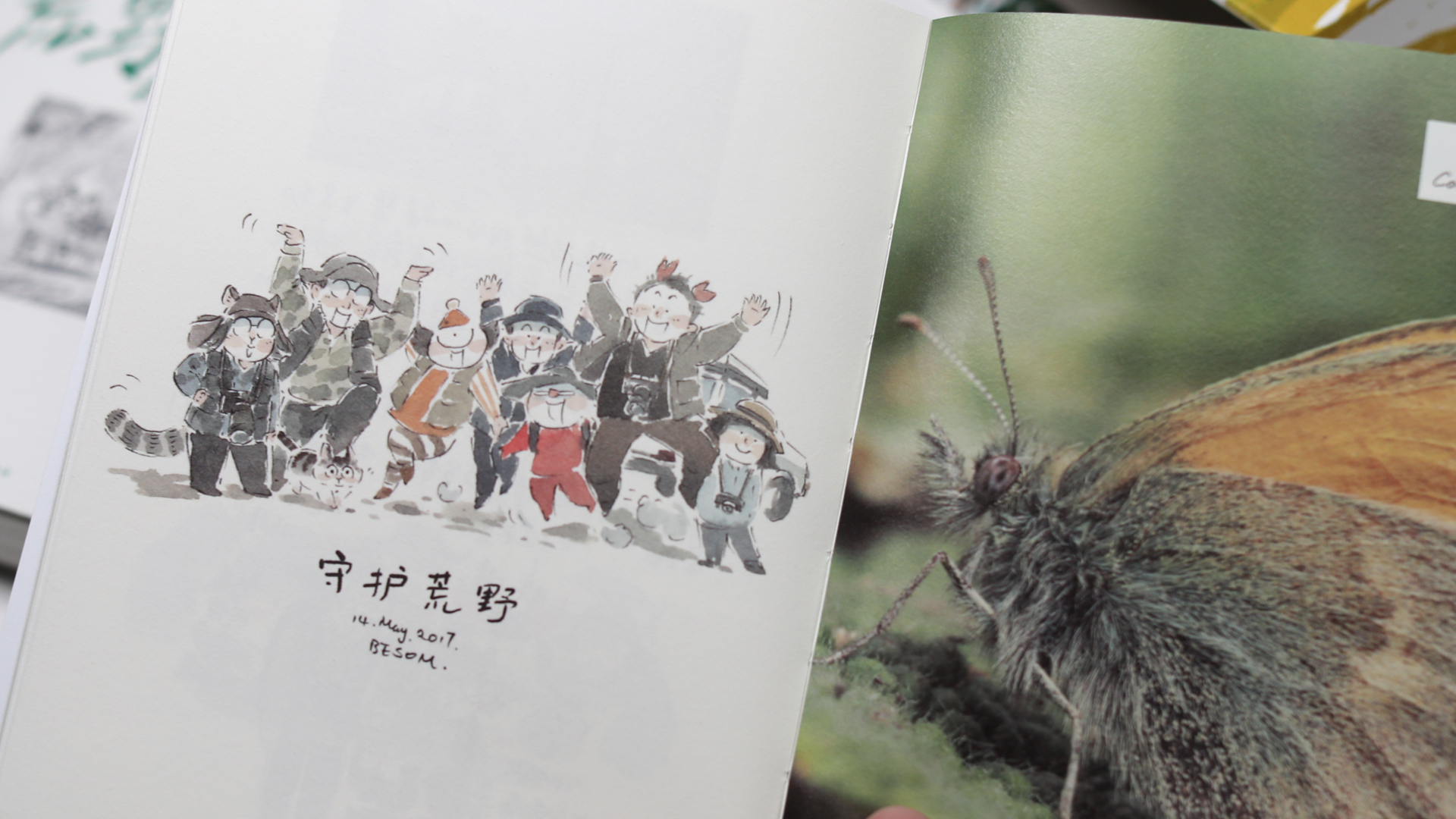

图注:本书以手账本的形式记录了插画家“扫把”跟随“守护荒野”的丫总,在新疆的关于野生动物以及野外工作的自然手绘笔记

02 欢迎来到萨尔布拉克

刚到守护荒野不久,机构负责人丫总邀请我参与社区访谈工作,实地近距离地了解自然保护一线工作。我与三位社会科学背景的新疆大学的研究生在萨尔布拉克镇上进行入户访谈,之后被“丢到”了中哈边界的齐本德山上的夏牧场,与哈萨克牧民们共同生活。

齐本德山夏牧场

这里和我之前在伊犁看见的草原以及从照片中看到的喀纳斯都不一样,是我不曾预料到的崭新的、多彩的新疆,它有牧场、有森林、有河湾、有沙漠,有绝美的星空还有热情的哈萨克族老乡们。

哈萨克族是我见过最热情的民族,他们淳朴且能歌善舞,每家每户都有乐器和卡拉ok音响,在一次访谈中,因为对墙上冬不拉的好奇,哈萨克族大姐当即取下并给我们弹唱了一段,悠扬婉转的音色让我们陶醉,语言虽有隔阂,但音乐却共鸣于心。

正值盛夏,哈萨克族的老乡们会在溪流边支起毡房,搭起铁架床,每当早间的劳作结束,便三三两两走进毡房点上一份拌面,然后拎着一件大乌苏,坐在铁架床上等待着过油肉的飘香,等待的间隙大家会唱起歌来,连绵的歌声伴着铁架床上红色的帘子随风摇曳,溪流上波光闪烁,就这样度过这漫长的夏日时光。

每天早晨我们迎着朝阳起床,喝着牧民阿姐用新挤的牛奶冲泡的奶茶,吃着刚炸出锅的包尔萨克(油炸的面制食品),然后开始我们一天的访谈工作。面对基本不怎么会说普通话的牧民,大家仰仗着研究生团队中一位柯尔克孜族的伙伴翻译。每次在她和牧民交谈时,我们其余几人都是呆呆地看着他们,等到他们聊完再由小伙伴转述给我们并进行记录,这时候深刻意识到,多会一门语言的重要性。

萨尔布拉克日常

关于水獭的访谈内容则是喜忧参半,喜的是他们很多人都认出了我们通过手机展示的水獭照片,并亲切地称它为“昆都子”,这是水獭在哈萨克语里的名字,但是忧的是,他们见过它的时间都是在许多年之前了,近些年来少有耳闻,随着额尔齐斯河里鱼群的减少,水獭仿佛跟着一起慢慢地,从这片土地销声匿迹。

从夏牧场回到镇上,我有了另一项重要工作——了解和参与“荒野牧作”。这个项目受到山水自然保护中心在嘉塘保护地的毛毡手工艺项目的启发,由守护荒野和志愿者发起。项目发起人、新疆皮雕非遗传承人孟璐璐老师告诉我,新疆皮雕有三千多年的历史,源自游牧民族,而哈萨克族自古以来就传承着这些技艺。

荒野牧作

孟璐璐老师从哈萨克族的老手艺人那里学习传统制皮技艺,结合自身经验进行转化、设计,将皮雕与哈萨克族文化相融合,设计出水獭钥匙扣、小马鞍子、小马头、牛皮包等市场接受度更高的产品。之后她再回到牧区,把这些创新产品的制作工序教授给牧区的阿姐们,希望将皮雕手艺传承回她们手中,为当地牧民增加一些收益。

与其说我是参与这个项目,不如说我其实只是在给璐璐老师打下手,帮忙搬东西布置培训的场地,以及现场的秩序维护和拍照记录等琐事。看着孟璐璐老师的工作,我仍是疑惑的,从“荒野牧作”里可以看到文化的传承和对牧民生计的支持,但是它和野生动物保护的关系呢?这个夏天,我只是在和人打交道,没有见过水獭,在这片荒野里行走,除了留下一些照片和脚印,我还能做什么呢?我没有答案。

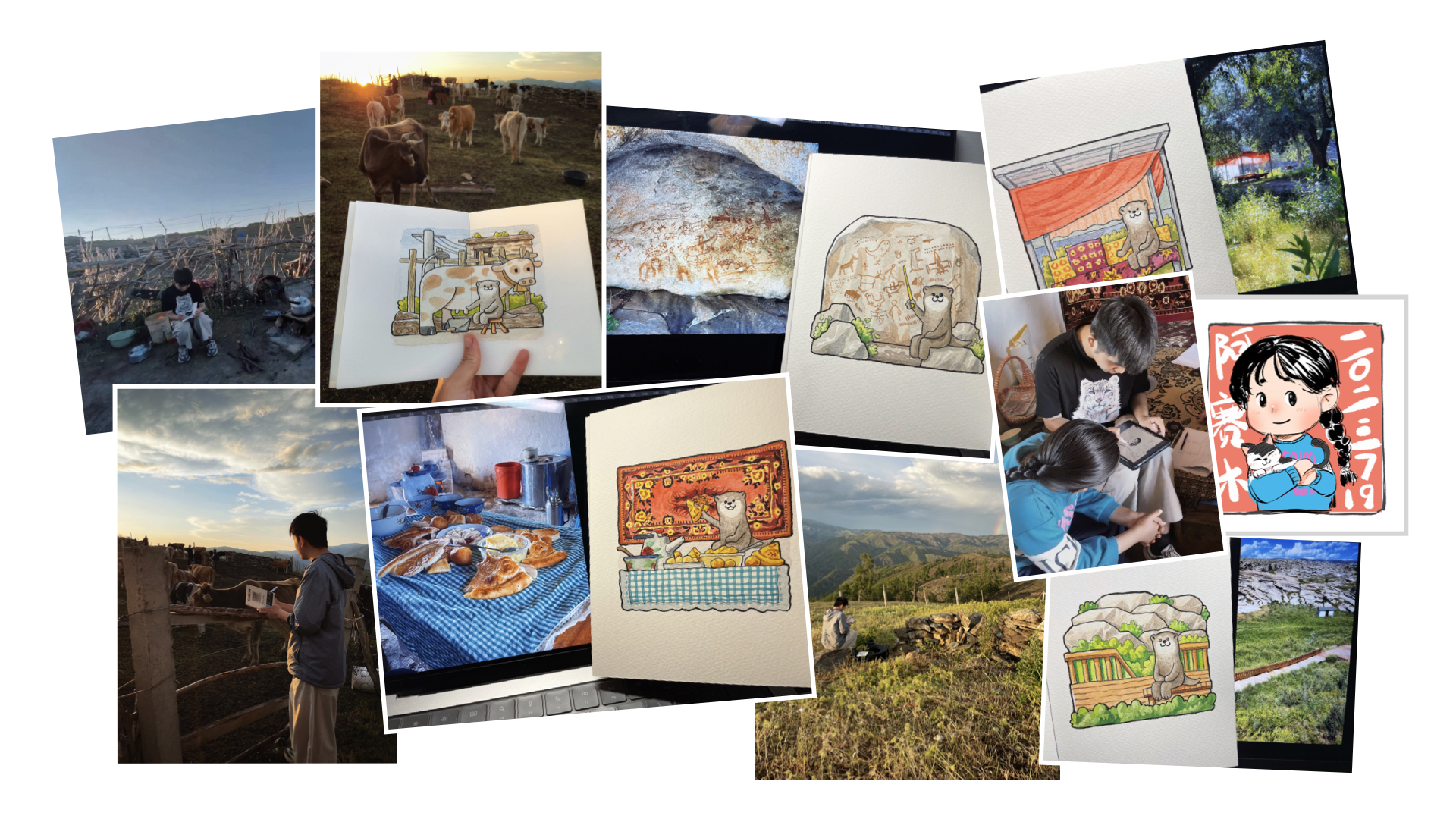

些许创作

03 生态保护到底是什么

为了去寻找所追求的答案,我又往前迈了一步,成为了荒野新疆的志愿者(守护荒野汇集艺术类志愿者,偏向以传播带动保护,荒野新疆则偏向在地的保护行动)。或许是对我的一次“历练”,丫总派我作为水獭项目的总联络负责人,临时参与为獭镇申报福特汽车环保奖的终审答辩。

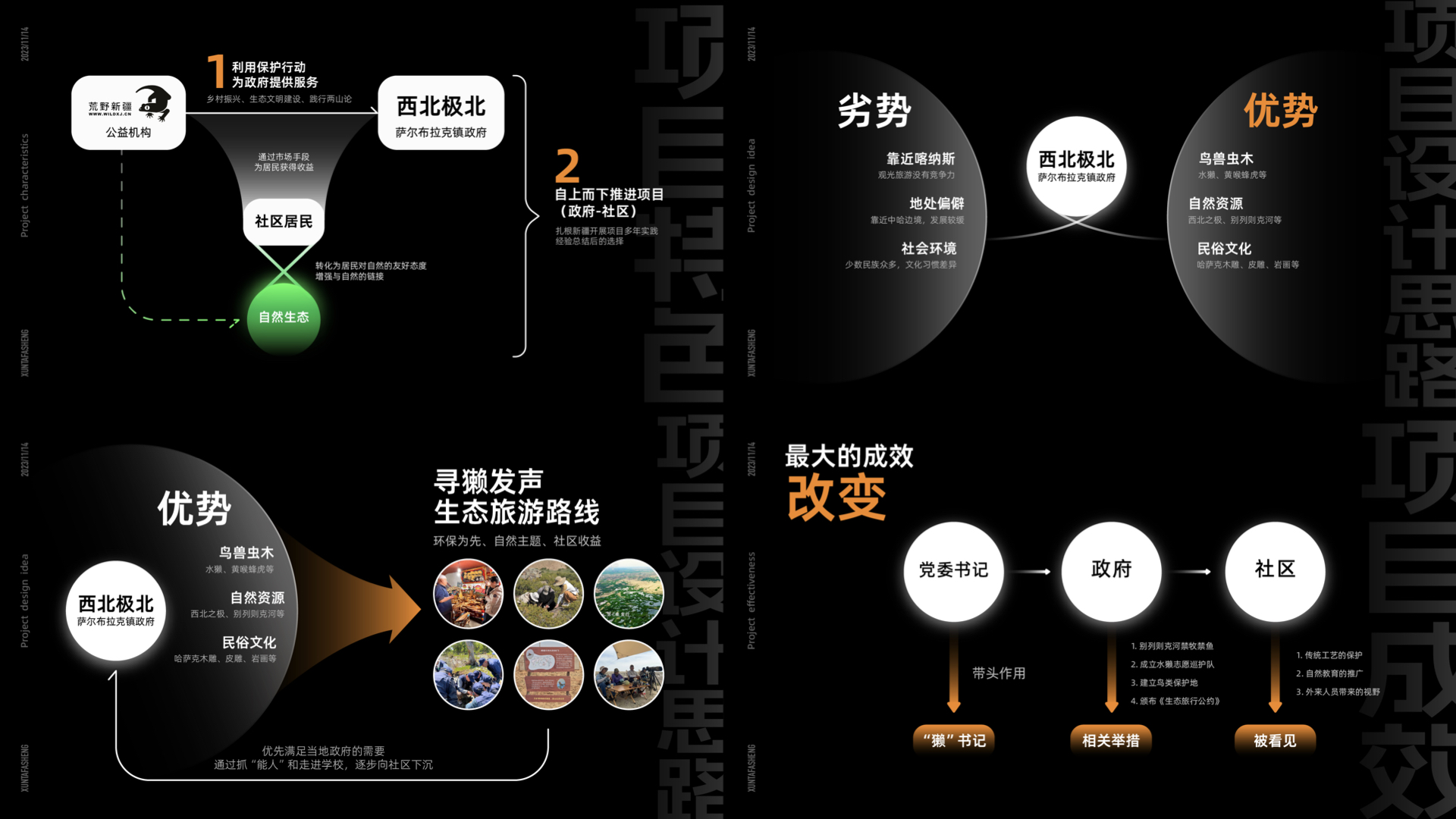

面对五分钟内汇报整个项目的挑战,我与邢睿老师进行了十几个小时的电话交流,我好像才明白了一点什么是“保护”,所谓的野生动物保护和自然保护,归根结底是在解决人的问题,因为是人类的行为对它们产生了影响。我们想要做水獭的保护,就要去做和水獭同在一片土地的人的工作,结合我们所擅长的,帮助当地政府和镇民解决他们的问题。政府需要响应生态文明建设的号召,我们就帮助打造生态旅行路线;我们把传统手工艺带到镇民手上,给他们带来创收,通过彼此帮助互相支持来建立我们之间的信赖关系,再让他们来支持我们做的保护工作。

福特汽车环保奖答辩PPT

2023年11月,我作为荒野新疆与山水自然保护中心联合培养的研修生,前往四川的铁牛村进行学习交流。那次我们不仅要了解社区的概念和吸收相关案例,还要去做实际的社区访谈,我之前一直隐隐觉察到的“保护”终于有了一个具象的概念,那就是“社区”,社区里的人身在自然、长在自然,当我们说自然保护的时候,其实很难把社区和自然完全分开,并且在与自然的互动中,他们的行动具体地影响着自然,所以当我们进行社区访谈时,关注的也是人对自然保护的态度以及他们的喜怒哀乐。这些让我看到自然周边的社区的重要性。

铁牛村培训

另外,铁牛村里有很多的“新村民”,包括自由职业者、企业工作者、返乡青年以及许多和我一样的艺术设计工作者,他们在乡村建设发展中的各种尝试深深地吸引着我,也让我看到了我的专业、社区和保护的各种可能性,此时带着问题看现象,每当看到一些好点子,我都会思考有哪些方法是我能做的,并且能够在我们獭镇借鉴的。

再回过头来想“荒野牧作”,璐璐老师所做的,原来就是社区工作嘛,通过开展课程从最实际的角度让当地的人过得更好,同时和他们建立更紧密的链接,不以说教的方式去告诉他们要保护自然,而是像朋友一样潜移默化地影响他们,改变他们,让这个地方的自然和动物都能变得更好,我想我好像找到了我要的答案。

04 又见萨尔布拉克

冬天的艺术家工坊

再回到萨尔布拉克,已是次年春天四月份,冰雪还未完全消融。相较于之前对于自然的向往,这次到访我更加关注生活在这片土地上的人,以及与人相关的问题。我带着找到的“答案”,希望能够和上次能做点什么不一样的事情,但是迎面遇到了新的问题。

第一个是我们的“荒野牧作”,过年期间孟璐璐老师将“荒野牧作”和阿姐们的作品带到了央视节目《非遗里的中国》,获得了广泛关注。然而,项目仍存在一个消耗热情的问题。我们提供免费的材料、教学、订单,努力将产品推向市场,得到的反馈并不都是正面的。开展的多期课程,最后只有三位阿姐坚持了下来。起初大家兴致满满,但渐渐地,阿姐们不满足于制作单价低廉的小东西,只愿意做手工费用较高的大包。当市场需求不旺盛时,阿姐们会埋怨为什么没有订单,认为与当初的承诺不一样,希望以月薪的方式代替计件工资,甚至感觉不是我们在帮助她们,而是她们在帮我们工作。

第二个关于教育,我们又走访了镇上的小学,发现多媒体教室等基础设施都很齐全,但缺乏能充分利用这些硬件的老师。当我们询问校长是否需要帮助,可以介绍内地的教育公益项目时,校长朴实地说“这里的孩子需要的不是素质教育,不是特色教育,而是人手一本作文书。他们需要学好最基础的与外界沟通的表达能力。”这让我想到,我们认为的支持是否真的是他们所需要的。

第三个关于当地政府,当地政府干部团队里的张书记,这位有理想、做实事、真心希望这里变得更好的人,也面临着任期临近的问题。如果有一天他调岗了,下一任书记对这片土地没有那么热爱,或者对我们的项目不感兴趣,那时候我们该怎么办?

思考这些问题时,我发现自己似乎无能为力。从开始的不知道,到后来的自以为知道,再到现在,发现我只是站在了追寻之旅的起点,往后皆是茫茫不可知。

作为视觉传达专业的毕业生,凭我的专业,这里发生的问题,似乎什么也无法解决。经过一段时间的摸索、梳理,我逐渐意识到,自己之前一直在纠结于如何直接解决具体的在地保护和专业问题,却忘记了手边虽有些绕远却适合自己发力的工具——“视觉艺术”。

05 艺术守护荒野

“艺术守护荒野”对于很多人来说,刚开始看到它的时候是句疑问句,艺术怎么守护荒野呢?与其疑惑,我选择先去做。

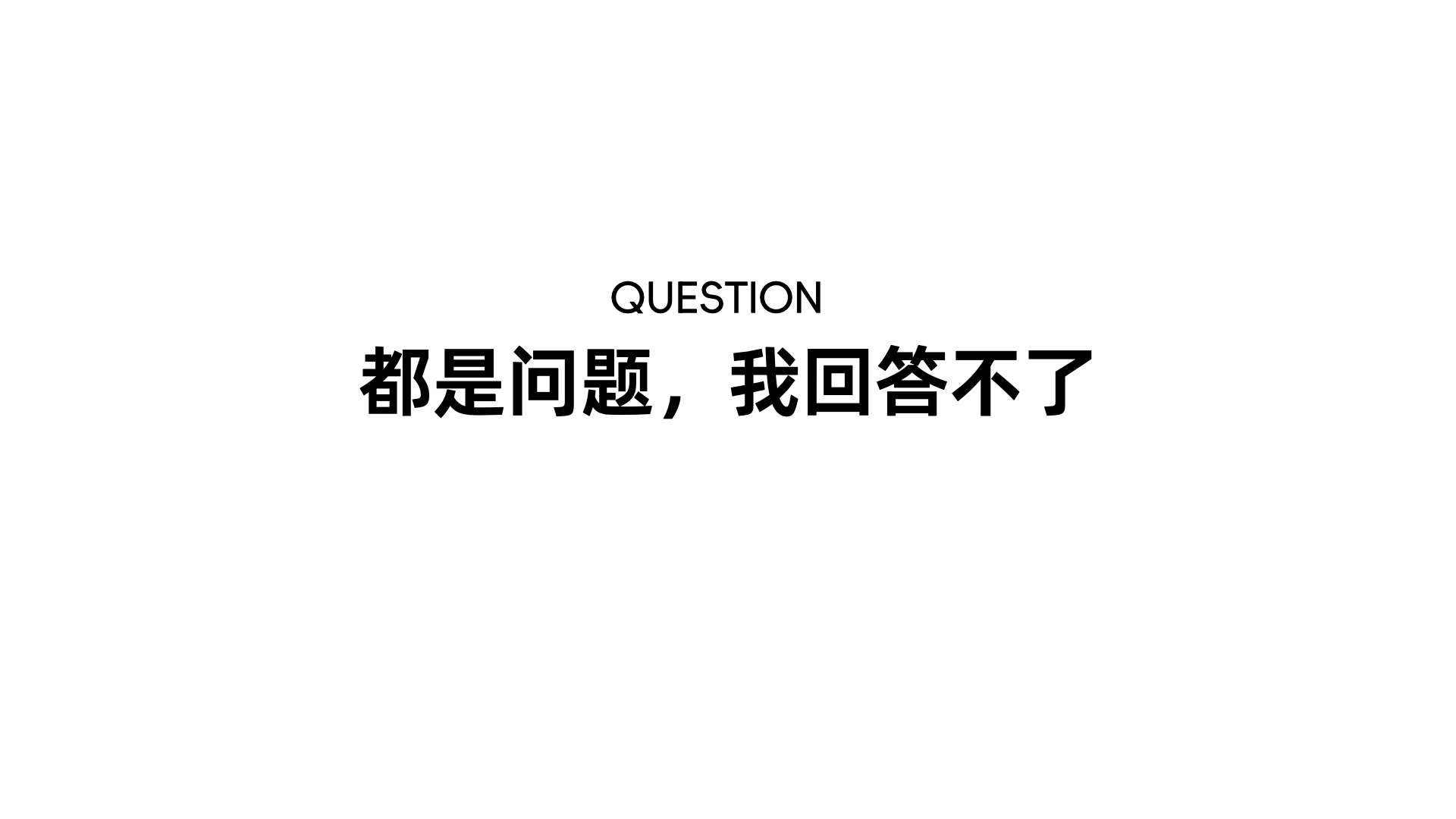

自然日海报是守护荒野持续多年的项目,用插画链接自然与艺术,表现可爱的万物。我的第一个任务就是设计排版模板,为其他志愿者的设计工作提供便利。

自然日海报模板

自然日海报

结合专业所学,我对项目地的保护物种如雪豹、水獭、豺进行形象设计和文创开发。

项目物种设计

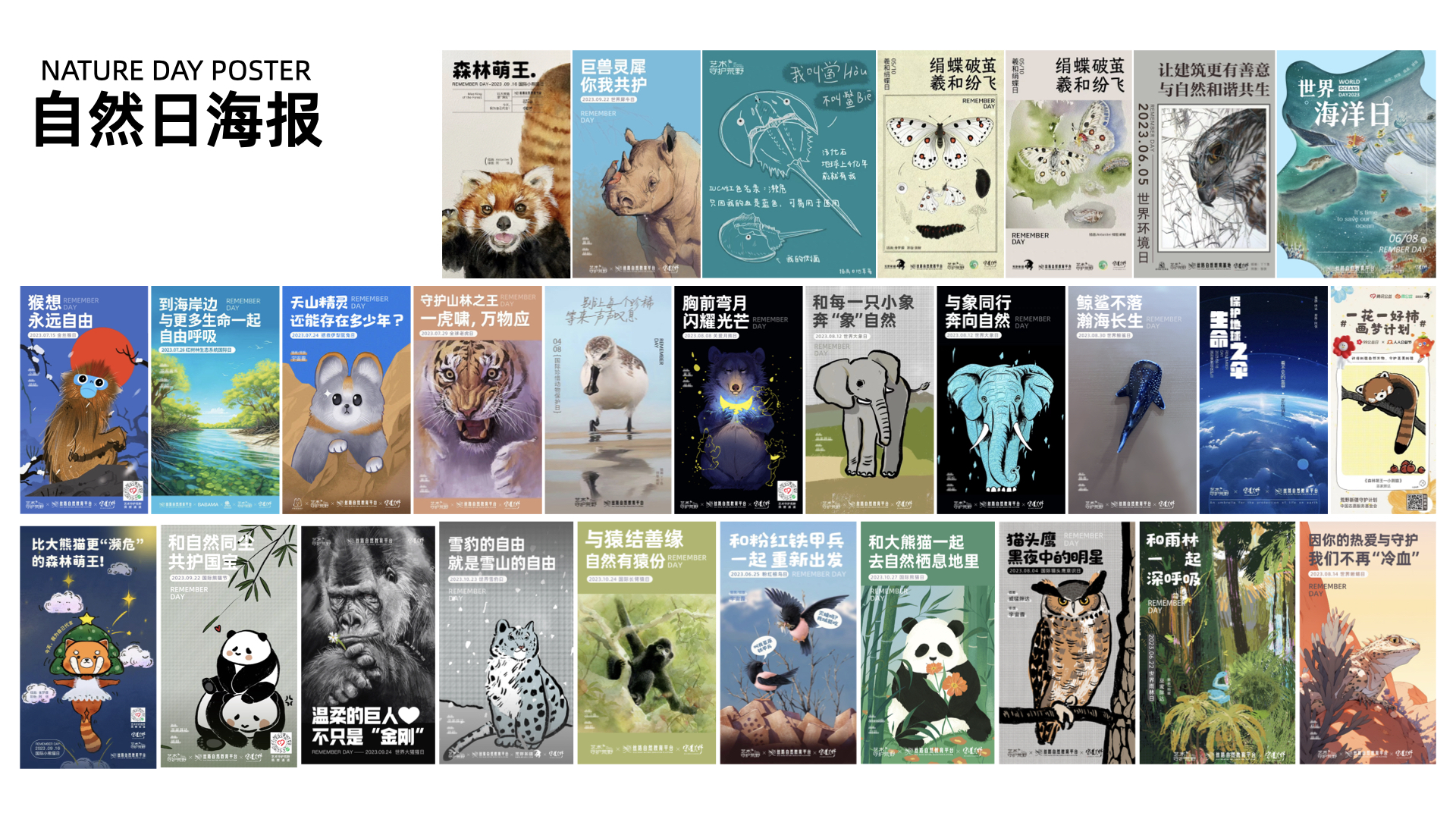

2024年5月,我们与艺术守护荒野的艺术家们参加了上海的插画艺术节,通过跨界交流,让更多人了解我们的工作。我负责了参展活动的整体前期策划,从展位规划到作品收集,再到整体的视觉呈现,算是包办了前期所有的工作。

活动工作照

这是我第一次见到这么多志愿者伙伴,感觉非常奇妙。来自上海、北京等地的志愿者利用宝贵的五一假期时间轮番助阵。我在展位上不断介绍我们的项目,与参观者、志愿者们深入交流,三天的时间说完了近乎半年的话。他们给予我的能量,让我对所做的事情更加坚定。

插画艺术节大合照(右侧醒目的大牌子正是我们创作的)

我们在这里,让更多的人看到有一群人在做这些事,当越来越多的人愿意去了解它,那传播就成功了,被看见很重要。虽然丫丫鱼老师这么说着,但我也记得他曾经在自然笔记创作的分享中,提到过自己曾经的迷茫“自己这个画画的人在做的,都是些没有意义的事”。类似的描述在与另一位艺术家,于意大利从事漫画创作的大一老师的交谈中也出现过“感觉自己做的事没有意义”。这会不会不是个例,而是创作者的通病呢?也许正是因为这个原因,促使他们加入到了守护荒野和艺术守护荒野。

自然会知道门头

六月,我们在南疆热门景点喀什古城开设了一处线下展示空间《自然会知道》。这是志愿者们亲手打造的实体驿站,承载着我们的积淀与感动,也将成为志愿者们歇脚的港湾,回应一路走来的各种“疑问”。当你走近它,自然会知道。

空间现场

前期DIY

为参观游客介绍

我们希望《自然会知道》成为一个窗口,展示给更多人看,也让我们的云守护者有具体的“根”可寻。七月,南京的志愿者远道而来,举行了第一场活动——“南京-南疆公益美育行”,链接新疆和内地的小朋友。

南京志愿者的公益美育行

喀什的小朋友和我们艺术家的作品

以上是我在2024年所做的一些事情,并且依然在做的事情,在这过程中接触了很多同行者,看到他们的热情,也看到他们的疑惑。创作者相对于其他行业的志愿者,在这个平台能做的事更具体且明确,通过艺术创作的形式,一幅画一张图,来传播我们所关注的自然万物。

但是这样就能守护荒野了吗?可能在很多志愿者的心底会出现这样的疑问,没有像那些科学家一样身体力行的奔走在自然保护的第一线,自己的创作于传播中具体有多少的影响呢?不可量化的事物会让人没有实感。

对于这个问题我有一段话可以分享给大家,在2024年中国美术学院的毕业典礼上,高世名院长曾说过:艺术创造是经年累月的建构,是漫长的生命历程。艺术赋予我们“作者之心”,学院赋予我们创造之精神,并不只是为了生产出作品,更重要的是“为人生而艺术”。所有伟大艺术作品都是一个伟大目标的副产品,这个伟大目标就是所谓“立人”。

你想成为什么样的人。

对于自然和荒野,当我们着眼于要做到什么时,可能就忘记了我们为什么去做;我们的参与不应只是付出,希望能为它做到什么程度,它应该也能给我们带来一些东西,对我来说,那就是我创作中的“伟大目标”,也是我现阶段能给到的回答。

那么你呢。

最后再引用陶行知先生1931年和1946年的两首诗:“宇宙为学校,自然是吾师。众生皆同学,共写创造诗”,以及“用生命的眼光观照世界,从自然的视野理解人,以创造的姿态面对生活”。

艺术守护荒野,荒野也会守护艺术。

在此刻,“艺术守护荒野”是一句陈述句。

-END-

撰文、供图/池陆鹏

编辑/赵博雅

排版/李希

*本文来自山水公益基金会,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org

作者介绍

池陆鹏(自然名:宇宙霾),毕业于中国美术学院,荒野新疆(新疆维吾尔自治区青少年发展基金会荒野新疆专项公益基金)研修生,在山水公益基金会的支持下接受了为期一年的联合培养。从事视觉传达工作,希望将自己擅长的和自己在意的事项结合起来,用艺术守护荒野。