青山同行 江河共语丨2024年度“一个长江”跬步伙伴交流会回顾

2022年,在华泰证券的支持下,华泰公益基金会携手山水自然保护中心共同发起“‘一个长江’青年环保行动者‘跬步’支持计划”(下文简称“跬步计划”)。这一计划旨在奖励和支持有志于在生态环境保护公益领域长期发展,并已在一线做出一定实际贡献的、有潜力的优秀青年人,助力生态环境保护行动者与公益事业的可持续发展。为促进2024年“跬步计划”入选者开展线下交流与成长经验分享,我们于2025年4月17日-20日在秦岭国家公园候选区佛坪保护区举办2024年度“一个长江”跬步伙伴交流会。

陕西省林业局公共服务处(秦岭国家公园创建区)主要负责同志、陕西佛坪国家级自然保护区管理局局长何祥博、佛坪县岳坝镇大古坪村村支部书记宋建军、北京大学博雅特聘教授徐晋涛、银杏基金会秘书长张伯驹、生态摄影师胡万新、长青国家级自然保护区巡护员向定乾、华泰公益基金会秘书长韦晔、山水自然保护中心执行主任史湘莹、山水自然保护中心保护主任赵翔等出席本次活动。

01 19名跬步伙伴齐聚大古坪

4月17日下午,19名跬步伙伴陆续抵达佛坪。夜幕降临,一场别开生面的破冰活动拉开序幕。在大古坪宣教中心,大家相互分享着各自带来的文创周边、家乡特产和科普手册,也传递着他们的保护故事。

19名跬步伙伴相聚在大古坪宣教中心

来自自然之友的温子莹作为第一位挑选礼物的伙伴,选中了来自富群社会服务中心玉树地区在地项目协调员旦巴江才准备的彩色编织绳。经介绍,这是藏区牧民用牦牛毛手工编织的投石索“九眼乌尔朵”,制作“乌尔朵”投石放牧距今已有2000多年的历史。这些礼物背后,都承载着独特的地域文化与守护故事。

旦巴江才在介绍“九眼乌尔朵”

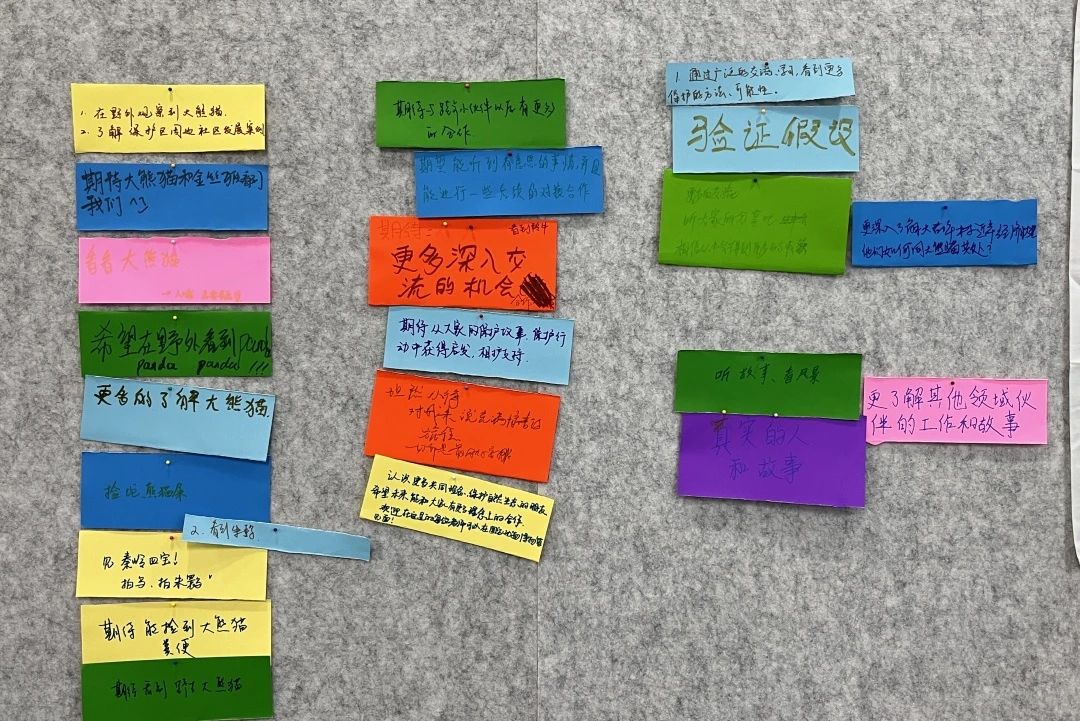

随着礼物陆续交换,现场氛围愈发热络,当所有礼物完成传递,伙伴们写下了对本次活动的期待:“收获更多深入交流的机会”“看到朱鹮”“了解更多其他领域伙伴的工作和故事”……山水自然保护中心大熊猫与森林保护团队的何海燕也向大家分享了山水在大古坪保护地的保护工作与阶段性成果。

跬步伙伴们对本次活动的期待

山水自然保护中心大熊猫与森林保护团队 何海燕

02 前辈经验×地方智慧

保护的道路上难免会遇到各种挑战,为解答这些年轻人在实践过程中的困惑,本次活动邀请到三位行业前辈——北京大学博雅特聘教授徐晋涛、银杏基金会秘书长张伯驹、陕西长青国家级自然保护区巡护员向定乾及当地领导从不同视角分享他们的保护经验与思考,为正处于探索期的跬步伙伴们带来启发。

徐晋涛教授从政策视角出发,剖析了生态保护与社区发展的复杂关系,为青年环保人梳理了保护工作的底层逻辑。他首先强调“要将保护建立在科学研究的基础上”,这正是山水自然保护中心持续发展的关键所在。通过剖析林业体制改革的历史进程,徐教授生动展示了政策环境的变化轨迹,提醒青年人要动态调整保护策略,读懂政策语言,把握转型机遇。

北京大学博雅特聘教授 徐晋涛

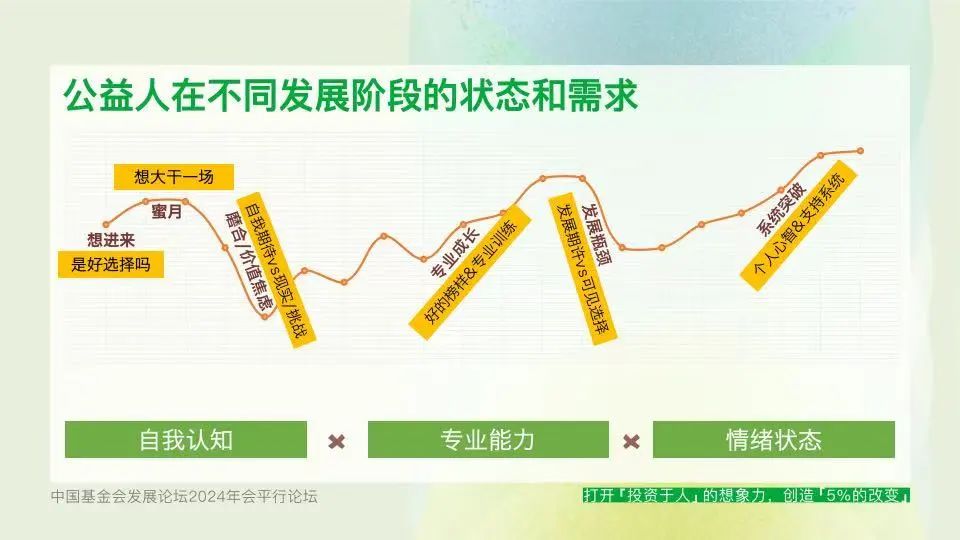

北京大学博雅特聘教授 徐晋涛张伯驹老师在分享中向大家展示了一张“公益领域从业者在不同发展阶段的状态/需求曲线图”,直观呈现了从业者在不同阶段面临的状态与挑战,引发全场共鸣。现场参与者纷纷通过这张图,定位到自己目前所处的发展阶段。

“公益领域从业者在不同发展阶段的状态/需求曲线图” 图片来源:银杏基金会

“公益领域从业者在不同发展阶段的状态/需求曲线图” 图片来源:银杏基金会“你们现在遇到的瓶颈,我们都经历过。”看着台下这些年轻的面孔,张伯驹老师分享了他的心得:与其焦虑未来,不如把眼前的一件事做到极致。当你真正专注时,很多困扰反而会自然消失。

银杏基金会秘书长、自然之友理事 张伯驹

银杏基金会秘书长、自然之友理事 张伯驹作为扎根秦岭三十余年的野生动物保护专家,向定乾老师以“熊猫保护”为切入点,讲述了他在野外巡护、调查过程中的真实故事。向老师说,这些年来他见证了熊猫的成长、熊猫家族的兴衰和一些物种群落的演替。慢慢地,他对这片土地产生了更加深厚的情感,也更加意识到自己身上有着义不容辞的责任和义务。向老师选择用书籍、讲座等方式,将自己积累的知识、经验以及对自然的情感传递给大众,唤起大家对自然的敬畏。 “保护工作没有捷径,只有日复一日的积累”,向老师的故事让在场的伙伴们深刻体会到一线保护者的执着与信念。

陕西长青国家级自然保护区巡护员 向定乾

陕西长青国家级自然保护区巡护员 向定乾在讨论环节,陕西省林业局公共服务处(秦岭国家公园创建区)主要负责同志、陕西佛坪国家级自然保护区管理局局长何祥博、生态摄影师胡万新就保护工作的创新路径与发展方向与大家展开了深入交流。何祥博局长特别强调:”我们要始终秉持‘见微知著,精益求精,厚积薄发’的工作理念,从小处着手,逐步推进保护工作。”

嘉宾及领导的分享为这些年轻人注入了动力和能量。也许在未来的某一天,这些经验和建议能够帮助他们克服困难,度过人生中的挑战。

03 他们的保护故事

物种守护,步履不停

物种保护,从来不是遥远的理想,而是脚踏实地的行动。宋晓彬是大成小虫工作室的创始人,在他眼中,城市不只是钢筋水泥,更是无数小生命的栖息地。他常和志愿者们一起去野外做昆虫调查,截至目前,他们已在上海记录到了三千多种昆虫,这也让宋晓彬意识到在城市生物多样性调查中公民科学的重要性。

大成小虫工作室创始人 宋晓彬

大成小虫工作室创始人 宋晓彬在南京,百蝶缘生态发展中心的李婉雪同样在践行这一模式。为进行中华虎凤蝶的监测保护,李婉雪与来自高校和社会公众的志愿者们合作,构建起多方参与的协作网络,形成了有效的虎凤蝶样线监测机制,为这一珍稀蝶类的保护提供了关键数据支撑。

南京百蝶缘生态发展中心总干事 李婉雪

南京百蝶缘生态发展中心总干事 李婉雪在老河沟自然保护中心,有这样一位完成身份蜕变的守护者——从曾经的猎人转型为专业巡护员的甘明东。他与老河沟的队员们一直奔走在保护大熊猫的道路上,年度巡护路程超过8000公里。常年的野外巡护,让甘明东成为了“最熟悉山的人”,他说,当孩子得知他在保护大熊猫后看向自己的眼神让他意识到当初的选择没有错。

老河沟自然保护中心护林队队长 甘明东

老河沟自然保护中心护林队队长 甘明东作为同样长期在野外工作的北方豺独立研究者,李祎斌向我们展示了一张豺爸爸陪小豺玩闹的照片,让大家领略到人们普遍印象中“残忍”的豺背后温情的一面。不过,在调查过程中,他也同样见证了豺捕食当地村民的羊群,造成村民经济损失的一幕。如何平衡野生动物保护与社区发展之间的矛盾,仍是李祎斌一直在思考的问题。

祁连山北方豺种群独立研究者 李祎斌

祁连山北方豺种群独立研究者 李祎斌 豺爸爸正在陪小豺玩闹,李祎斌、那音摄

豺爸爸正在陪小豺玩闹,李祎斌、那音摄只有了解,才会关心,只有关心,才会行动

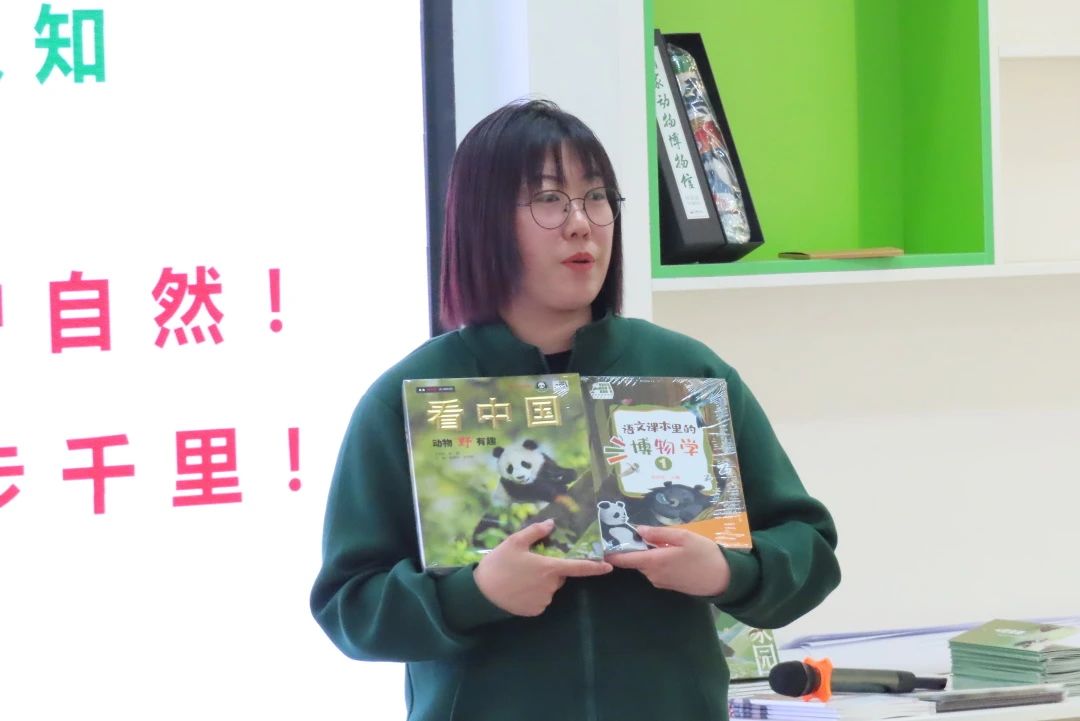

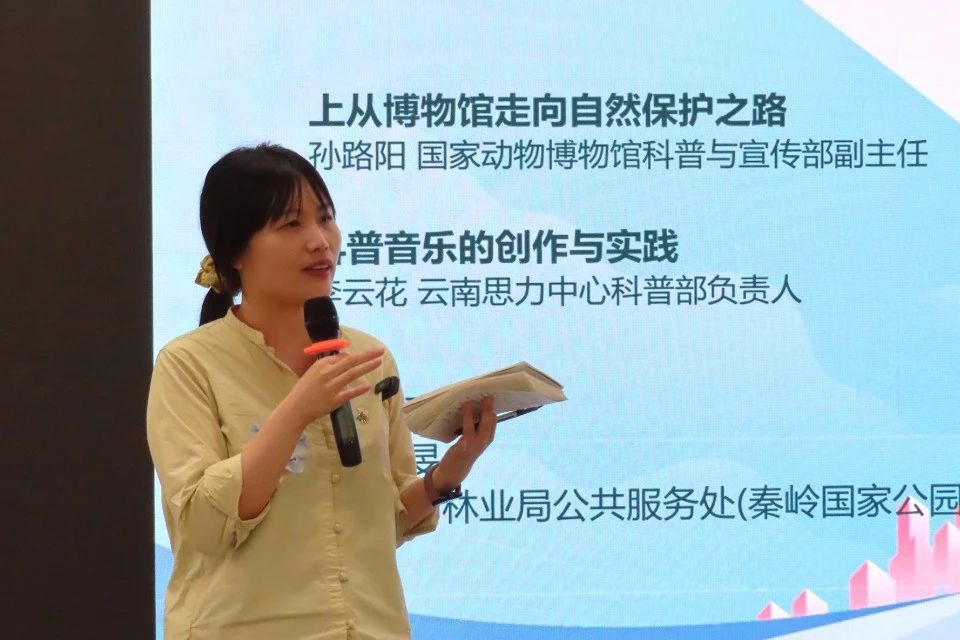

科普教育是增进公众对自然环境的认知、培养环保意识、促进社会可持续发展的重要一环。博物馆是科普教育的一个重要平台,作为国家动物博物馆科普与宣传部副主任,孙路阳始终致力于动物保护理念的传播——从策划公众号专栏到打造自然教育主题展,她的工作让科学知识走进公众视野。从最初的”不爱出镜”到如今活跃于各大科普栏目,正是守护自然与传播知识的信念,推动着她不断突破自我。

国家动物博物馆科普与宣传部副主任 孙路阳

国家动物博物馆科普与宣传部副主任 孙路阳在科普形式上,云南思力中心科普部负责人李云花则另辟蹊径,和专业团队一起创作了《传粉昆虫之歌》《青蛙之歌》等多首以保护生态平衡为主题的儿歌。当孩子们在田野里放声歌唱、当越来越多的人了解到传粉昆虫和生态,小花做好科普教育的心也更加坚定。

云南思力中心科普部负责人 李云花

云南思力中心科普部负责人 李云花与面向城市学生的科普教育方向不同,老君山生多保护中心负责人张芳为保护地周边乡村的孩子们设计了自然教育公益活动,让他们更加了解自己的家乡。张芳说:“在当地开展自然教育不只是我们对孩子单向地传输知识,他们对于家乡的感受和了解也让我们对那里有了更多角度的认识。”

科普教育是一个双向收获的过程,面对面的交流和沟通、孩子们热情的反馈也让保护工作者们积累了满满的成就感。

老君山生多保护中心负责人 张芳

老君山生多保护中心负责人 张芳山水自然保护中心执行主任史湘莹在科普教育部分也针对“什么样的科普形式是大众比较容易接受的”“面向社区的科普教育成效”等问题与大家展开交流。

山水自然保护中心执行主任 史湘莹

山水自然保护中心执行主任 史湘莹社区共治,多方协力

社区是文化的根源,也是保护的重要组成部分。在牧区里长大的旦巴江才见证了气候变化、过度放牧所带来的严重草场退化。面对这种变化,他和他的伙伴们以管理和精准修复为核心,带动社区共同参与草场修复工作。旦巴江才深知,唯有让牧民真正成为草原保护的主人,这片土地才能永续繁荣。

北京富群社会服务中心项目协调员 旦巴江才

北京富群社会服务中心项目协调员 旦巴江才为推动小型渔业生产者合法合规,智渔一直在坚持政策倡导与政策落地工作。但在数次走访渔村、协调各方利益的过程中,作为项目总监的王鑫一深刻体会到理想与现实的出入。利益与保护之间的平衡点到底在哪?政策契机与政策窗口到底何时会来?是她一直在寻找的答案。

海南智渔可持续科技发展研究中心政策总监 王鑫一

海南智渔可持续科技发展研究中心政策总监 王鑫一自然之友的温子莹致力于通过提起环境公益诉讼,抵制非法捕猎、非法售卖猎捕工具、活体动物交易等违法犯罪行为。在收集证据的过程中,温子莹时常要直面那些触目惊心的画面——被兽夹撕裂的伤口、垂死挣扎的野生动物……这些残酷的景象让她无比愤怒,也让她更努力地用法律武器守护每一个无辜的生命。

自然之友法律顾问 温子莹

自然之友法律顾问 温子莹智守生态家园

技术力量与保护区建设的密切结合是推动生态文明建设的重要引擎。张文文在上海市林业总站的监测与评估工作为后续科学研究、上海林业事业的高质量发展提供了数据支撑,也让她意识到生态监测是一个长期的过程,“唯积跬步,以致千里”。

上海市林业总站森林资源科工程师 张文文

上海市林业总站森林资源科工程师 张文文在监测技术领域,生态环境部南京环境科学研究所的蔡珉晖与团队开发了溶解性有机物氮检测器,实现了我国在环境检测器制造领域的技术突破。

生态环境部南京环境科学研究所助理研究员 蔡珉晖

生态环境部南京环境科学研究所助理研究员 蔡珉晖同为污染防治领域的技术人员,从前宿杰一直在思考:“大气污染治理与经济发展是否是‘鱼和熊掌不可兼得’的关系”?为了得到这个问题的答案,他在江苏省开展了实地调查。宿杰发现,大气污染治理不仅能够改善环境质量,也能够有力拉动经济、增加就业、提升企业竞争力等,证明了“绿水青山就是金山银山”并非空谈,而是一条切实可行的可持续发展路径。

江苏省环境科学研究院工程师 宿杰

江苏省环境科学研究院工程师 宿杰作为扎根保护区一线的守护者,付励强和陈大祥的工作还面临着优化保护管理模式和提升当地保护理念等问题的挑战。付励强抓住了与高校和科研院合作的机会,通过自学和实践,实现了马边大风顶保护区科研论文零的突破。

四川马边大风顶国家自然保护区保护中心主任 付励强

四川马边大风顶国家自然保护区保护中心主任 付励强来自云南铜壁关省级自然保护区的陈大祥则坚守在祖国西南边陲,经过长期的野外调查,他和团队成员填补了德宏州草本植物、大型真菌等重要本底数据的空白,逐步建立保护区生物多样性智慧监测体系,更首次实现了对德宏旗舰物种“高黎贡白眉长臂猿”“犀鸟”生存状况和生境情况24小时的实时在线监测和记录。

云南铜壁关省级自然保护区管护局生物多样性研究所副所长陈大祥

云南铜壁关省级自然保护区管护局生物多样性研究所副所长陈大祥清源固本,共建未来

在能力建设与污染防治领域,大家的观点和实践相互交织,共同构筑着环境保护的坚实基础。传播方面,绿色江南的巢博用全新的视角讲述企业污染治理的故事,让环保议题突破了行业壁垒,触达更广泛的社会群体。

绿色江南公众环境关注中心传播筹资总监 巢博

绿色江南公众环境关注中心传播筹资总监 巢博温瑞环在无毒先锋致力于协助有害化学物质管控行动,她看到了公众传播的价值,通过调查、咨询、公众活动等方式,回应和解决消费者网购会买到有毒产品的问题,以实现更有效、直接保障公众健康安全。

深圳零废弃环保公益事业发展中心(无毒先锋)主任 温瑞环

深圳零废弃环保公益事业发展中心(无毒先锋)主任 温瑞环机构的发展和保护工作的推进离不开各方协作。绿领环保的沈丹阳专注于“散乱污”企业治理,通过跨部门协作和科普的形式传递环境治理的紧迫性。

天津绿领环保执行主任 沈丹阳

天津绿领环保执行主任 沈丹阳作为善水环保的执行主任,张登高坦言,在环保实践的过程中他也曾不被理解,但他始终认为公益组织和市民的声音应该被社会所听到。为此,他积极拓展外部合作,建立跨机构协同机制,以自下而上的方式推动政策持续优化。

合肥善水环境保护发展中心执行主任 张登高

合肥善水环境保护发展中心执行主任 张登高在晚间漫谈环节,华泰公益基金会秘书长韦晔和大家分享了他在生态保护道路上的珍贵见闻,并鼓励大家以创新思维探索保护与发展的平衡,共同推动环保事业的进步。

华泰公益基金会秘书长 韦晔

华泰公益基金会秘书长 韦晔 圆桌讨论环节

圆桌讨论环节夜谈环节,大家与银杏基金会秘书长张伯驹及保护领域的专家们就行业实践中的难点问题展开讨论,并分享了在保护工作中的成功案例与宝贵经验。

在分享交流会之外,跬步伙伴们还在当地巡护员的带领下体验了大古坪自然教育徒步路线,先后探访了秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地与观音山自然学校。大家近距离观察了人工繁育大熊猫的栖息环境,深入了解了社区共建自然教育课程的完整保护链条,直观感受到秦岭生态保护的在地实践成果。

|

|

|

|

自然体验及参观活动

三天的交流与分享不仅让我们看到了这些年轻人在环保领域所作出的突出成果,更让我们目睹了大家在迷茫和挣扎后依然选择前行的坚定决心。困惑在群山中有了回声,坚持与热爱在秦岭深处交织出共鸣,所有守护自然的跬步,终将汇聚成奔涌向前的力量。

2024年度“一个长江”跬步伙伴交流会全体参会人员大合照

-END-

文字整理、排版/于若涵

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org