国际云豹日|守护云豹与森林共呼吸的生命力

有一种大猫,浅黄的皮毛上点缀着大块深色云状斑纹,仿佛把山林间的云雾织在了身上;有一种大猫,能够在原始森林的参天古木间上下腾挪,如履平地;有一种大猫,虽身形不及虎豹那般魁梧,却凭借着长而尖锐的犬齿与强而灵活的颌关节,令猎物闻风丧胆。

它,就是体型最小的豹亚科,机敏的丛林猎手,中国最神秘的猫科动物之一——云豹。

8月4日是国际云豹日。在这一天,我们不仅想赞叹它美丽的斑纹与敏捷的身姿,也想追问:在全球日益破碎的栖息地里,云豹究竟还剩多少?它们又是怎样与森林彼此依存,共同生息?

在雅鲁藏布大峡谷里,调查人员一次次穿行在蚂蟥、雨雾与密林之间,只为用红外相机留下它们短暂却宝贵的身影。更难得的是,我们终于看到了云豹带着幼崽出现在镜头前——这意味着,在这片仍保有原始森林的土地上,云豹依然在延续血脉。

守护云豹与森林共呼吸的生命力,是我们一直努力的方向。

01 云豹:美丽、独特又凶悍的丛林精灵

1821年,博物学家爱德华·格里菲斯(Edward Griffith)在其著作《脊椎动物通论与各论:依据现代动物学发现与进展编排》(原英文书名见参考文献)中,首次描述了一具从伦敦埃克塞特交易所获得的奇特猫科动物标本。这具据说从中国广东带回的标本“体型与头部大小与孟加拉虎相当,但尾巴更加粗壮,毛色显出更加暗沉的棕褐色调”[1]。

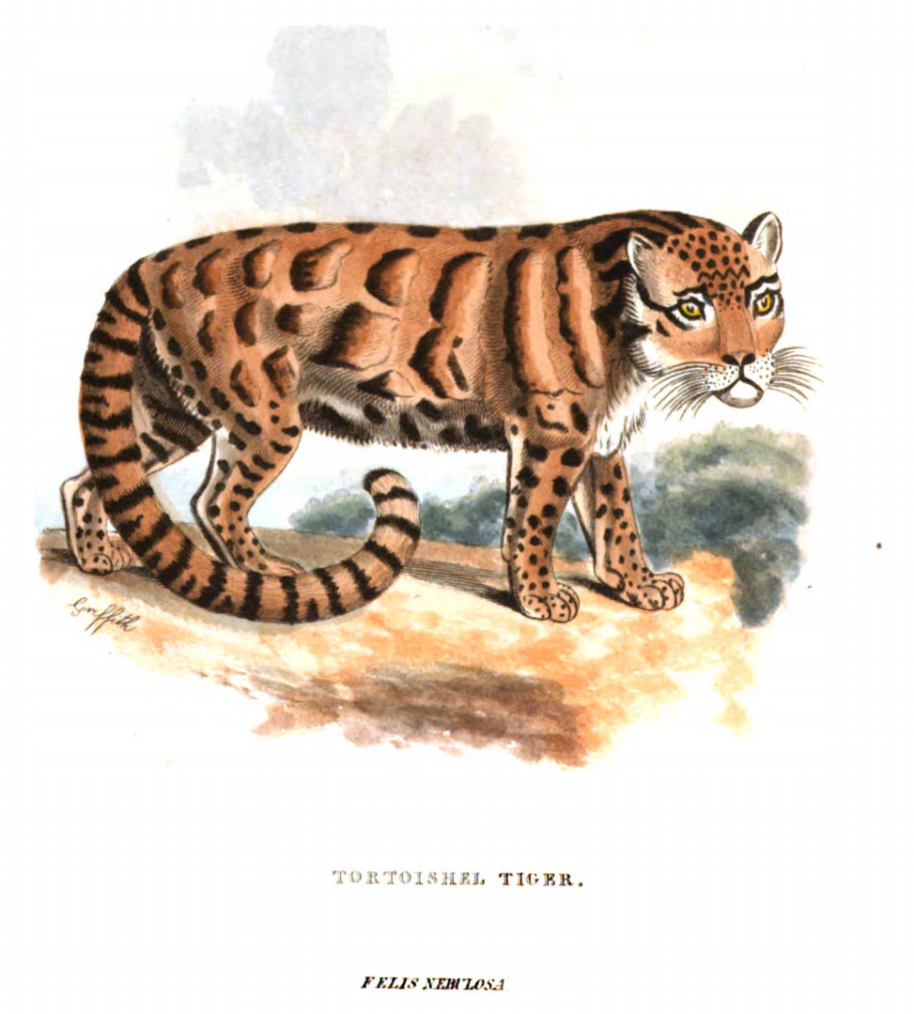

虽然从现代科学的认知来看,云豹的体型远比孟加拉虎更小,因此“体型与头部大小与孟加拉虎相当”的描述颇有些费解(可能是标本变形或该个体较大),但原书中的配图却传神地还原了云豹那独特的云状(或说玳瑁状)花纹。正是由于这些奇特的花纹引起了人们共同的注意和喜爱,格里菲斯当时将其称为“Tortoiseshell Tiger(玳瑁虎)”,云豹拉丁名“nebulosa”从拉丁语中的“云”衍生而来,其在中国民间也有着“龟纹豹”的俗称。

1821年出版的《脊椎动物通论与各论:依据现代动物学发现与进展编排》中云豹的画像

图片来源见文末参考文献[1]

墨脱红外相机位点拍摄到的云豹

时光流转至21世纪,在现代分类体系中,云豹(Neofelis nebulosa)属于豹亚科云豹属,与近缘种巽他云豹(Neofelis diardi)在距今约93 – 200万年前分化[2]。前者主要栖息在东亚、南亚大陆上的中国、泰国、马来西亚等国家,也是本文的主角;后者则多见于婆罗洲和苏门答腊的热带岛屿。

云豹的神奇之处,远远不止其美丽的花纹。它是少数半树栖的大猫,平均体长70 – 108 cm,拖着一条几乎与体长相当的尾巴(55 – 91.5 cm)[3],使得在树间腾挪时能稳稳保持平衡,甚至能头部朝下从树干上直溜爬下。它是名副其实的”丛林隐士”,虽偶见于草地、次生林等受干扰环境,但主要偏好栖息于亚热带和热带的原始森林之中[4]。云豹的叫声不似虎的吼声一般威猛,但也不是家猫的“喵喵”声,而是一种独特的“嗷嗷”叫声。

云豹上树!

云豹也是敏捷冷静的杀手。现存猫科动物中与颅骨比例最长的犬齿,以及可以张开至90°的灵活有力的颌关节,赋予了云豹强大的捕猎能力,活像一只“小剑齿虎”。正由于此,猫科动物研究领域的一个经典段子也可以应用在云豹身上:“世界上的动物可以大致归为两类:一类是‘猫科’动物,另一类是‘猫粮’动物。”从鬣羚、野猪、麂等有蹄类,到猕猴、叶猴、蜂猴等灵长类,再到猪獾、熊狸、椰子狸等食肉目中小型动物,还包括啮齿类、鸟类和蛇类等,都曾出现在云豹的食谱上[5][6]。

云豹尖锐的犬齿与灵活的颌关节

2022 年老挝的一项研究通过 14 份粪便样品定量分析了云豹食性,发现野猪(成年体重 50-200 kg)占其食物生物量的 33.3%,鬣羚(成年体重可达90 kg)占13.3%——这两种猎物的成体体重,是云豹(成年体重 11.5-18 kg)的 3-5 倍甚至更多[6]。有趣的是,该研究地灵长类、麂类数量丰富,体型也与云豹更接近,却未在样品中出现。云豹究竟是如何捕猎体型悬殊的猎物?是否其实是捕食了野猪和鬣羚的幼体,抑或是食腐?为何云豹的粪便中没有发现灵长类与麂类?因为关于云豹食性的定量研究寥寥无几,这些疑问至今仍待探索,成为云豹众多谜团中的一个。

云豹的部分猎物。A. 印支鬣羚 Capricornis maritimus; B. 野猪 Sus scrofa; C. 猪獾 Arctonyx collaris; D. 豚尾猕猴 Macaca leonina.图片来源见文末参考文献[7]

02 急速消逝的云豹:曾经广布中国,如今退缩至边境地带

与云豹匮乏的研究数据形成鲜明对比的是,它在生态系统中扮演着重要角色。生态学研究已证实,中大体型食肉动物对于维持生态系统稳定至关重要——它们通过直接捕食、构建 “恐惧景观” 等机制调控猎物的种群数量和行为,避免其过度繁殖,这种作用沿食物链层层传递,影响着整个生态系统的结构与功能[8]。云豹的体型介于中型与大型食肉动物之间,其对生态系统的调节作用同样关键。

云豹的分布范围从尼泊尔的喜马拉雅山脉南麓到东南亚大陆,并延伸至中国西南与华南。回溯至20世纪下半叶,我国云豹的分布记录还覆盖广东、广西、福建等长江流域以南的广大地区,在过去半个世纪中,中国境内云豹分布区急剧缩减,近年来确认的分布区仅局限于云南南部与西部、西藏东南部的数个地点,四川南部和安徽南部、江西北部以及福建北部也可能仍有残存分布[9][10]。云豹已被列为国家一级保护动物、《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I物种(CITES Appendices I),受到了严格的保护,但不容忽视的是,中国现存云豹的分布区域和种群数量与历史分布区域相比已经缩减得十分严重。因此,现阶段云豹研究及保护工作刻不容缓。

03 雅鲁藏布:最后的秘境,云豹的美好家园

在云豹现存的分布地中,位于西藏南部的雅鲁藏布大峡谷拥有我国最为完整的连片原始森林,是云豹的理想栖息地之一。

事实上,这里也是一片珍贵独特的自然秘境——大峡谷超过7000米的垂直海拔落差,形成了我国最全面的垂直植被带谱,包括从热带季雨林到流石滩稀疏植被的14个植被型,孕育了具有巨大碳储量的“全球四大高树分布中心”之一,分布有高达102 m的世界第二高树种西藏柏木,造就了举世罕见的地质与生态奇观。

这里是我国乃至世界山地生物物种最丰富的区域,也是我国珍稀濒危生物物种的集中分布区,记录维管束植物7753种和亚种,哺乳动物84种,鸟类526种;有国家一级重点保护野生植物8种、动物34种,国家二级重点保护野生植物169种、动物82种。在这样完整的生态系统中,捕食者自上而下的调控作用十分重要。云豹,作为大峡谷中最主要的大中型捕食者之一,对当地的猎物群落行使重要调控功能,维持着整个生态系统的稳定。

正在注视红外相机的云豹

04 在雅鲁藏布,寻找云豹的踪迹

自2020年开始,在国家林业和草原局保护地司、西藏自治区林业和草原局指导,以及中国绿色碳汇基金会、中金公益基金会支持下,墨脱县林草局与北京大学自然保护与社会发展研究中心、西子江生态保育中心、山水自然保护中心在内的多家单位合作,在墨脱县雅鲁藏布区域开展大中型兽类监测调查,也针对云豹种群开展了专项调查监测。

雅鲁藏布大峡谷的原始森林虽为云豹提供了优质栖息地,却给监测工作带来极大挑战——山林中地形复杂,蛇虫密布,在其中跋涉绝非易事。2024-2025 年,我有幸参与了部分相机的布设和维护工作,也真正体会到“保护”“监测”这两个词背后蕴藏着的辛劳与汗水。布设相机的山路,有时根本算不上“路”——竹林、灌木生长得密密麻麻,需要向导拿着砍刀在前方一刀一刀劈荆斩棘,我们则跟在后面深一脚浅一脚地缓慢前行。

样线一天最少也有十几里山路,这不仅对体力有较高要求,还会带来各种各样的挑战——蚂蝗是其中最烦人的 “拦路虎” 之一,它们悄无声息地爬上裤腿,等发现时早已开始吸血。虽然蚂蝗不传播病毒,也不易引发感染,大家早已见怪不怪,但叮咬后沾染在衣物上的血渍依然让人心烦意乱。除了蚂蝗,还要提防蜱虫、毒蛇、陡坡、带刺的竹子等林中常见的危险。遇上雨天就更要命了——衣服总会被淋得湿透,汗水黏在身上闷得人发慌,眼镜上满是水珠和雾气,脚下的石头滑得能让人摔个跟头。有一次持续爬升时,我整个人浑身湿透,喘不上气来,几乎想要放弃。但转念想到大家都是这样在一条样线上坚持下来,便又咬着牙继续往前缓慢挪去……

笔者在森林中前往相机布设点位

好消息是,大家日复一日的坚持,带来了足够令人激动的成果,让我们得以进一步窥见雅鲁藏布云豹种群的现状。截止目前,数据显示在此区域至少生活着22只不同的云豹个体。在2024年,也成功记录到云豹携带幼崽的珍贵影像。上述信息也表明,雅鲁藏布大峡谷有着我国规模较大、较为完整的一个云豹种群。在获得这些宝贵数据后,我们也得以继续针对云豹的种群密度、栖息地分布与影响因素等方面进行分析,为保护这一丛林中的精灵提供更多的基础研究和信息支持。

目前云豹及其栖息地的保护工作任重道远。研究显示,在世界范围内,云豹已累计失去63.7%的历史栖息地,其保护及恢复工作亟需更多的关注和投入[11]。在雅鲁藏布大峡谷区域,气候变化、人兽冲突给这里的云豹及其栖息地带来了挑战。基于目前的研究和保护工作,云豹作为这片峡谷森林的旗舰物种与伞护物种,需要在加强研究及保护力度的同时,进一步开展科普宣传工作,吸引更多力量参与到保护工作中,持续推进人与自然的和谐共生。未来的日子里,祝愿雅鲁藏布大峡谷这片广袤的大地上,云豹母子仍能快乐悠闲地在森林中漫步,永远穿梭于茂密的丛林之间。

在格林村后山远眺南迦巴瓦

-END-

撰文/杨霄翔

排版/孙木子

*本文来自山水自然保护中心,未经授权不得转载和引用。

如有需要请后台留言或联系contact@shanshui.org

参考文献

*向上滑动查看更多*

[1] Griffith, E. (1821). General and Particular Descriptions of the Vertebrated Animals: Arranged Conformably to the Modern Discoveries and Improvements in Zoology. Order Quadrumana (Vol. 2). Baldwin, Cradock, and Joy.

[2] Buckley-Beason, V. A., Johnson, W. E., Nash, W. G., Stanyon, R., Menninger, J. C., Driscoll, C. A., … & O’Brien, S. J. (2006). Molecular evidence for species-level distinctions in clouded leopards. Current Biology, 16(23), 2371-2376.

[3] AndrewT.Smith, & 解焱. (2009). 中国兽类野外手册. 湖南教育出版社.

[4] Gray, T.N.E., Borah, J., Coudrat, C.N.Z., Ghimirey, Y., Giordano, A., Greenspan, E., Petersen, W., Rostro-García, S., Shariff, M. & Wai-Ming, W. 2021. Neofelis nebulosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T14519A198843258.

[5] Chiang, P. J., & Allen, M. L. (2017). A review of our current knowledge of clouded leopards (Neofelis nebulosa). arXiv preprint arXiv:1712.04377.

[6] Rasphone, A., Bousa, A., Vongkhamheng, C., Kamler, J. F., Johnson, A., & Macdonald, D. W. (2022). Diet and prey selection of clouded leopards and tigers in Laos. Ecology and Evolution, 12(7), e9067.

[7] 图片来源:https://www.bing.com/images/; https://www.wikipedia.org/; https://www.iucnredlist.org.

[8] Ripple, W. J., Estes, J. A., Beschta, R. L., Wilmers, C. C., Ritchie, E. G., Hebblewhite, M., … & Wirsing, A. J. (2014). Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science, 343(6167), 1241484.

[9] 中国科学院中国动物志委员会. (1987). 中国动物志: 兽纲 第八卷: 食肉目. 科学出版社.

[10] 刘少英 等. (2022). 中国兽类图鉴(第3版). 海峡书局出版社.

[11] Wolf, C., & Ripple, W. J. (2017). Range contractions of the world’s large carnivores. Royal Society open science, 4(7), 170052.