生物多样性主流化进程加速,上市公司应充分评估相关风险 ——《企业生物多样性压力评估报告2021》正式发布

经济与生物多样性的关系是双向的,前者既依赖后者又对其产生影响。一方面,大量经济活动的可持续性和相关资产的价值依赖于生物多样性和环境提供的生态系统服务,据世界经济论坛(WEF)的《自然风险上升报告》估计,世界经济产出的一半以上,中度或高度依赖于自然条件的健康稳定;另一方面,不可持续的经济活动,包括过度开发、污染排放等,会对生态系统和生物多样性产生影响。

根据2019年IPBES报告《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》,人类活动导致生物多样性丧失五大驱动因素(土地和海洋利用方式改变、直接利用生物体、气候变化、污染,以及外来入侵物种)与企业生产经营等活动直接或间接相关,其中以土地利用方式改变最为显著。这种过度依赖自然又破坏自然的发展模式,直接或间接地给企业生产建设活动和金融投资行为带来风险。

对于金融机构来说,生物多样性相关的金融风险可大致分为物理风险和转型风险,物理风险主要来自于企业生产建设活动所依赖的生态系统服务退化。转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中,受生物多样性监管政策、技术革新和消费者偏好变化等因素导致损失的风险。这两种风险都最终通过投资行为传导至金融机构。

正在加拿大蒙特利尔举行的COP15第二阶段会议,最重要的目标是达成“2020年后全球生物多样性框架“。国际社会高度期待达成一致,共同扭转全球生物多样性丧失的局面,实现人与自然和谐,共建地球生命共同体。此次COP15谈判的“2020后全球生物多样性框架”建议草案中,行动目标15提出了商业和金融机构应采取定期监测、评估和全面及透明披露其对生物多样性的影响,以及减少商业和金融机构面临的生物多样性相关风险。

近年来,我国持续推动“最严格制度最严密法治保护生物多样性”。2021年,国务院新闻办公室发表了《中国的生物多样性保护》白皮书,指出中国将生物多样性保护上升为国家战略。

据统计,近年来我国不断完善生物多样性政策和法律法规体系,颁布和修订野生动物保护法、湿地保护法等20余部与生物多样性相关的法律法规,还调整了国家重点保护野生动物名录。这些工作充分显示,我国生物多样性主流化的顶层设计正在日趋完善,未来生物多样性保护会进一步融入到政策法规、经济发展等过程中,野生动物及其栖息地将得到更加严格的保护,同时也对企业的选址和生产活动提出了更高的要求。企业生产活动如果涉及这些区域,未来有可能面临更为严格的监管,关联的投资机构也有可能面临更大的投资风险。

关于报告

《企业生物多样性压力评估报告(2021)》(以下简称“报告”)是由山水自然保护中心与北京大学自然保护与社会发展研究中心、华泰证券股份有限公司、上海闵行区青悦环保信息技术服务中心、广州绿网环境保护服务中心、北京市朝阳区自然之友环境研究所及万得信息技术股份有限公司联合发起的“企业生物多样性评价项目”的第二份产出。

项目以助力生物多样性主流化为目标,以推动将生物多样性因子纳入企业ESG评价及投资风险评估为主要方向。继今年4月份发布《企业生物多样性信息披露报告(2021)》之后,山水自然保护中心继续利用自主研发的“企业生物多样性评价体系”,通过第三方数据获得企业相关信息,以保护机构的独立视角评估企业的生产建设行为对生物多样性造成的压力,识别企业因此而面临的相关风险,希望能为金融机构投资尽调工作提供相关依据,为投融资支持生物多样性保护探索解决方案。

以下摘自报告摘要,可点击此链接或扫描下方二维码下载报告全文。

评估对象

为了针对性地研究重点行业,本报告筛选出十个“生物多样性影响类行业”,作为本年度重点评价行业,包括环境影响评价制度的《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境影响报告表》编制技术指南(2021年版)中列出的能源、采矿等九个生态影响类项目行业,以及根据保护工作经验和专家建议增加的水泥制造业。基于数据可得性,最终选取10个重点评价行业下的450家A股上市公司作为评价对象(表1)。

|

企业所属行业 |

评价上市公司数量 |

|

制造业(水泥) |

17 |

|

采矿业 |

38 |

|

住宿和餐饮业 |

4 |

|

农、林、牧、渔业 |

29 |

|

交通运输、仓储和邮政业 |

43 |

|

建筑业 |

69 |

|

房地产业 |

37 |

|

电力、热力、燃气 及水生产和供应业 |

112 |

|

水利、环境和 公共设施管理业 |

75 |

|

科学研究和技术服务业 |

26 |

|

总计 |

450 |

得益于生态环境主管部门和金融监管机构的推动,上市公司的环境信息披露情况,相较于同行业的非上市公司更为完整、体系化,因此,这些上市公司是评估相关行业的关键样本,但不代表行业的全貌。

压力评估方法

“压力”的定义源自经济合作发展组织(OECD)提出的“压力-状态-响应”(Pressure-State-Response,PSR)模型,指人类的经济和社会活动对环境的作用,如资源索取、物质消费以及各种产业运作过程所产生的物质排放等对环境造成的破坏和扰动。本项目中的“压力”主要评估对象是企业生产经营活动对生物多样性的作用,包括土地海洋利用、直接利用生命体、温室气体排放、排放污染、引入外来入侵物种等,不过由于相关数据空缺的限制,目前只对五大驱动因素中的“土地利用”和“污染”两个进行评估。

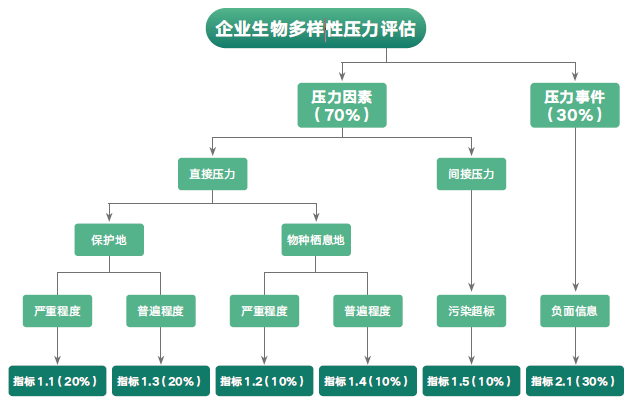

在此基础上,我们研发了“企业生物多样性压力评估标准“(后文简称”评估标准“),根据企业是否已对生物多样性产生负面影响,将企业的生产建设行为对生物多样性可能造成的压力分为压力因素和压力事件(图2)。其中,压力因素指基于数据识别的各类潜在压力,包括直接压力(例如通过改变土地利用方式对保护地和物种栖息地造成的压力)和间接压力(例如通过污染生态环境对生物多样性造成的压力);压力事件指企业被政府监管部门或司法部门等认定为对生态环境造成负面影响的负面信息,包括环境处罚、环境诉讼。

根据专家意见,在评估标准中,我们把临近国家级自然保护区定义为,企业活动位置距离国家级自然保护区不足5km;高保护级别物种指国家一级、二级保护野生动物,以及IUCN红色名录和中国生物多样性红色名录中的极危物种(CR)和濒危物种(EN);临近高保护级别物种栖息地定义为,企业活动位置距离鸟类观测记录点不足7km,距离哺乳类、两栖类和爬行类不足3km。

图2:企业生物多样性压力评估框架具体指标设定

本次评估数据由以下组成:

由多个来源整合得到的生物多样性数据:包括133万条动物物种近五年来可靠的分布记录,以及全国475个国家级自然保护区的数字边界;

企业活动位置数据:包括约11500个建设项目、采矿许可、排污许可位点;

排污超标:包括18万条2020年排污监测数据;

生态环境处罚:包括1500项2020年生态环境处罚决定书信息;

生态环境诉讼:包含150项2020年生态环境诉讼法律文书信息。

基于以上的数据,按照“企业生物多样性压力评估标准”对每个评价对象及其分子控公司进行各项指标打分和加权计算,根据总分将企业对生物多样性造成的压力划分为“高”、“中”、“低”和“未识别”四个等级。各等级表现出的特征为:

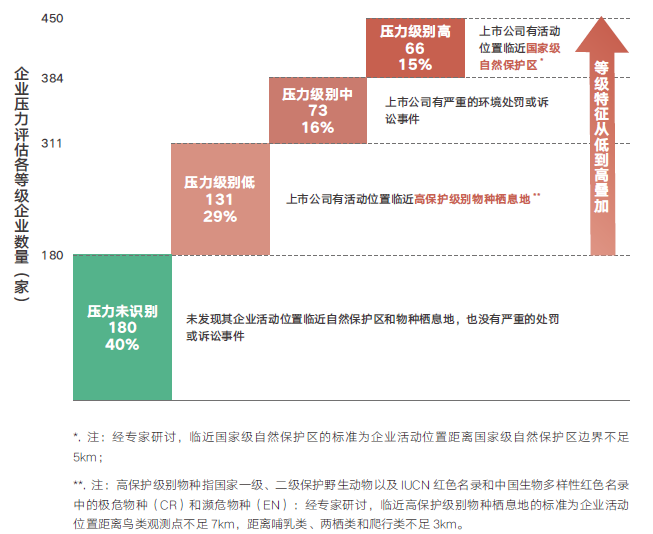

企业压力未识别——基于已有数据,未发现其企业活动位置临近自然保护区和物种栖息地,也没有严重的处罚或诉讼事件;

企业压力级别低——发现上市公司有不超过5家子公司的活动位置临近高保护级别物种的栖息地,但未发现其企业活动位置临近自然保护区,也没有严重的处罚或诉讼事件;

企业压力级别中——发现上市公司有超过5家子公司的活动位置临近高保护级别物种的栖息地,且有严重的处罚或诉讼事件,但未发现其企业活动位置临近自然保护区;

企业压力级别高——发现上市公司有超过5家子公司的活动位置临近高保护级别物种的栖息地,有严重的处罚或诉讼事件,且发现其企业活动位置临近国家级自然保护区。

2021年度压力评估结果

图3:企业压力评估结果和等级特征

本次评估的450家上市公司中,有 60%会对国家级自然保护区和高保护级别物种栖息地产生压力,其中,高压力级别上市公司有66家(占15%),中压力级别上市公司有73家(占16%),低压力级别上市公司有131家(占29%),未识别到压力的上市公司数量最多,有180家(占40%)。

分析结果显示出3个值得关注的点:

一是高压力级别企业中,能源、水利、采矿和水泥制造业企业占比最高;部分清洁能源项目,由于选址不当也将对生物多样性产生压力,未能体现应对气候变化和保护生物多样性的协同效应。

二是,在超过1/8国家级自然保护区的边界5公里范围内,识别到64家企业(占14%)的349次建设、采矿或排污压力行为;68种国家一级重点保护野生动物栖息地受到企业活动的压力,且这些活动高发于国家级自然保护区外10公里范围内。

三是,河湖和湿地生态系统的生物多样性正受到较为严重的威胁,受到压力的该类保护区和物种数高于其他类型生态系统。

需要说明的是,评估所使用的企业活动位置,提取自政府公示的建设项目环境影响评价(征求意见稿)、排污许可证及采矿许可证,不能完全代表企业实际上的活动位置。因此本次压力评估结果仅代表基于空间数据叠加的理论计算结果,即与生物多样性重点区域距离较近的企业活动可能对生物多样性造成潜在影响,建议在投资决策或监管上予以关注,不代表企业对生物多样性造成的实际影响和压力。

评估结果显示,为规避生物多样性影响,减小企业的转型风险,重点行业和重要生态系统需要得到重视,还需鼓励信息披露和数据共享,提供决策依据。据此提出以下4点建议:

本次评估的上市公司生产建设位置与生物多样性重点区域重合度高,为避免转型风险带来损失,建议金融监管部门及金融机构强调生物多样性影响纳入投资决策。企业在开展经营活动时,也要加强前期的调查,减少自身风险;

能源、水利、采矿和水泥制造等重点行业生物多样性压力最大,部分清洁能源项目的生物多样性影响应该得到重视,应将水泥制造业在环境影响评价制度中列为生态影响类行业,进行严格评价和审批;

河湖和湿地生态系统受到较大的威胁,建议对淡水河流、湖泊、湿地等附近的企业建设选址加强风险评估,并持续监测生物多样性影响;

数据空缺是实现全面评估的重大障碍,建议推动生物多样性和企业活动位置等数据的披露和共享,为多方监督、预警生物多样性风险提供基础。

本次评估是以外部视角,通过数据来观察企业对生物多样性造成的压力的一次尝试,希望利用评估结果与企业生物多样性信息披露评价相结合,更为全面地反映企业在生物多样性保护上的表现。

诚然,由于多种客观局限性,压力评估尚存在诸多不足,暂时无法做到全面准确地评估每个企业的生物多样性影响,但本研究已初步构建了数据支撑投资决策的雏形和可能性,揭示出了10个行业上市公司所具有的风险点,并指出了空缺和完善的方向。

我们希望由此唤起企业、金融机构、政府部门及公众等多方的关注,建立更广泛的跨界合作,携手努力积累完善本底数据,升级迭代评价体系。未来,我们还将针对识别出的重点行业,包括清洁能源等行业开展深入研究与合作,提高评估深度,积极探索“双碳“目标和生物多样性保护目标协同的路径方法。为企业ESG评价、金融机构的风险管理提供参考,为倡导和指引企业提高生物多样性表现及信息披露,推进生物多样性主流化进程做出力所能及的贡献。

自然资源的合理利用是人类实现可持续发展的基础。企业和金融机构应该充分了解生产经营活动对生物多样性产生的影响范围和严重程度,并采取相应措施,以降低可能对生物多样性造成的负面影响,实现人与自然和谐共生。

山水既希望将山川草原的故事讲述给自然爱好者听,也希望将它们传达给生产者、消费者、投资者和政策制定者,架起一座跨界沟通的桥梁,共同迈向人与自然的和谐。

为此,山水自然保护中心、华泰证券、中华环境保护基金会等将联合多方,举办“一个长江”可持续发展系列论坛及研讨,围绕项目已取得的进展,探讨生物多样性应如何有效纳入责任投资,企业又应如何将生物多样性保护融入发展战略。通过学术、保护、投资、产业等多方不断的跨界交流,推动资本向善、自然向好。首个活动,第二届“一个长江”可持续发展论坛将于12月21日线上举办,欢迎大家稍后关注更详细的信息。

最后,衷心感谢所有参与体系研发和报告撰写的合作伙伴、领域专家!你们的支持、信任、鼓励和贡献,帮助我们迈出了坚实的第一步。未来希望继续与大家并肩前行,也期待更多同行者的加入!

致谢专家名单(排名按首字母顺序):

|

姓名 |

单位 |

|

华方圆 |

北京大学城市与环境学院 |

|

康蔼黎 |

野生生物保护学会 |

|

刘春蕾、张英豪 |

上海闵行区青悦环保 信息技术服务中心 |

|

刘志 |

北京大学—林肯研究院城市发展与土地政策研究中心 |

|

毛倩 |

中央财经大学绿色金融国际研究院 |

|

王昊 |

北京大学自然保护与 社会发展研究中心 |

|

王伟 |

中国环境科学研究院 |

|

王晓书1 |

ESG与气候研究专家 |

|

Wind ESG研究 团队 |

万得信息技术股份有限公司 |

|

吴艳静 |

北京商道融绿咨询有限公司 |

|

向春 |

广州绿网环境保护服务中心 |

|

徐嘉忆 |

北京绿研公益发展中心 |

|

杨方义 |

世界自然保护联盟中国代表处 |

|

姚靖然 |

北京绿色金融与可持续发展研究院 |

|

自然之友法律与政策倡导 团队 |

北京市朝阳区自然之友环境研究所 |

[1]注:王晓书女士对于本项目的支持仅代表个人立场,不代表任何单位或机构的立场

作为首次探索尝试,本报告难免有未尽和不足之处,衷心期待大家的反馈和建议,帮助我们在后续评价工作中不断完善。您的问题或者反馈,可发送至电子邮箱:naturewatch@shanshui.org

撰文/程琛、赵翔、刘啸、陈安禹